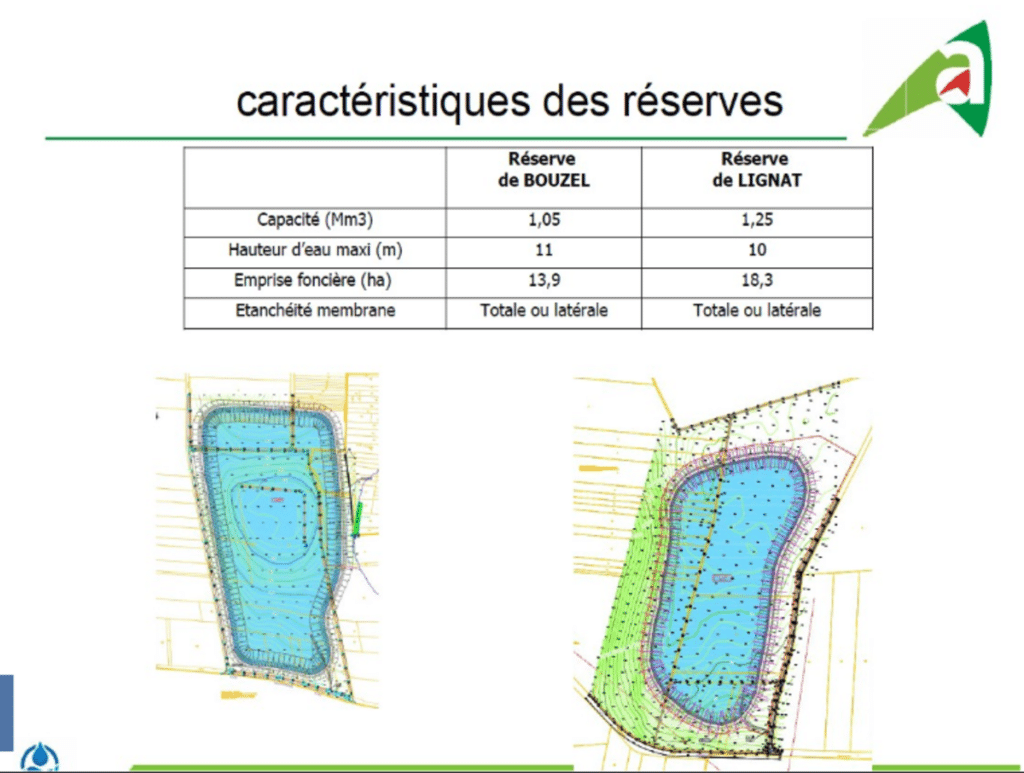

«L’Allier est notre alliée». Ce slogan écolo, en hommage à la rivière du même nom, s’affiche sur un mur de Billom, près de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Le secteur est devenu l’un des points chauds de la mobilisation contre les méga-bassines en France. Réunis dans une association syndicale libre, l’ASL des Turlurons, 36 agriculteurs projettent de construire deux réservoirs artificiels d’eau pour irriguer 800 hectares de cultures en période de sécheresse estivale. Volume total envisagé pour les deux ouvrages : 2,3 millions de mètres cubes, pour une surface artificialisée de 32 hectares. De quoi les faire monter virtuellement sur le podium des plus grosses méga-bassines de France. Alors, bonne ou mauvaise idée ?

Pomper l’eau en hiver pour irriguer l’été

Ici, l’eau serait pompée dans la rivière Allier. Ce cours d’eau traverse plusieurs départements, dont le Puy-de-Dôme, avant de se jeter dans la Loire. Un système d’alimentation différent de la médiatique méga-bassine de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), qui prélève dans la nappe phréatique. Mais, dans les deux cas, l’argumentaire des agriculteurs est le même : il vaut mieux aller chercher l’eau en hiver, lorsqu’elle est plus abondante. Puis la stocker à l’air libre, afin de la réutiliser en été, préservant ainsi les cours d’eau en étiage.

Dans leur dernier communiqué, ces exploitants de la plaine agricole de la Limagne, terre de grandes cultures céréalières, se disent «confrontés à la récurrence et à l’intensification d’épisodes de sécheresse et d’excès de précipitations. Comprendre : tantôt la pluie manque, tantôt elle est surabondante. Une conséquence du changement climatique. En 2023, année sèche, les communes autour de Billom ont été classées «en crise» – soit l’échelon le plus grave des arrêtés sécheresse – jusqu’en novembre. Le barrage de Naussac, en Lozère, utilisé pour réalimenter l’Allier en période estivale, avait atteint un taux de remplissage historiquement bas de 21%. Aucun des agriculteurs de l’ASL des Turlurons contactés par Vert n’a souhaité discuter plus en détails de l’intérêt de ce projet face à une hydrologie en baisse. Selon eux, il est pourtant «responsable et encadré, engagé au service des filières locales».

Une solution au secours du modèle agricole industriel

Ce silence n’étonne pas Maud, militante au sein du collectif Bassines non merci du Puy-de-Dôme (BNM63) et du syndicat agricole Confédération paysanne 63. Elle pointe «un climat insidieux et une omerta dans le village». La maison dans laquelle cette productrice de petits fruits bios a grandi, à Bouzel, est visible depuis la zone où pourrait être construite l’une des deux méga-bassines. 14 hectares seraient artificialisés et recouverts de plastiques. «Cela n’était déjà plus un milieu bocager dans ma jeunesse, mais les parcelles n’ont fait que s’agrandir», retrace la quadragénaire, amère, pendant notre visite des lieux.

De fait, ces réserves d’irrigation agricoles viendraient, en partie au moins, au secours d’une agriculture aujourd’hui industrielle et tournée vers l’exportation de semences. Au détriment de l’alimentation locale ? «Notre projet vise à sécuriser la production agricole et alimentaire de la Limagne dans toute sa diversité», se défendent les agriculteurs de l’ASL des Turlurons.

Une majorité d’entre eux est pourtant adhérente de la coopérative auvergnate Limagrain, puissante multinationale et quatrième groupe semencier mondial. La France s’appuie en partie sur le géant pour se hisser en tête du classement mondial des exportateurs de semences. Dans une interview au journal local La Montagne, le président de Limagrain, Sébastien Vidal, engagé à titre personnel parmi les 36 agriculteurs, s’en expliquait début mai. Selon lui, les retenues sont «une solution à court terme […] On a aujourd’hui besoin d’eau pour maintenir ce modèle agricole».

C’est là l’enjeu réel du débat. Oui, ces méga-bassines peuvent être un palliatif temporaire au changement climatique. Mais elles ne résoudront pas le problème de fond. «Le stockage permettra de faire comme s’il n’y avait pas de changement climatique, mais c’est à courte vue», résume Nadia Carluer, hydrologue à l’Inrae. «Le volume de ces deux retenues ne suffit pas à apprécier la pertinence du projet, même si dans l’absolu cela paraît très gros. L’usage de retenues est parfois incontournable pour sécuriser des productions, lors d’années très sèches. Par exemple, pour de l’agriculture de subsistance comme le maraîchage. Mais il faut tout mettre en œuvre pour que le stockage naturel de l’eau puisse se faire aussi». Ce qui implique une évolution du modèle agricole local. Afin que les sols retrouvent leur capacité d’infiltration et de rétention, la spécialiste cite diverses pratiques agroécologiques à amplifier : la couverture permanente des sols, la plantation de haies et l’aménagement de noues, par exemple.

Une démarche insuffisante face aux sécheresses futures

Or, cette transition vers l’agroécologie n’est pas à l’ordre du jour dans le secteur, se désole Anton Deums, l’un des porte-paroles de BNM63. Au contraire, ces méga-bassines risquent de verrouiller ce modèle agricole. Celui-ci repose sur la culture du maïs semence et d’autres cultures semencières – pour la production de graines. Il est gourmand en intrants chimiques et en eau, très lucratif pour Limagrain et a un effet bénéfique pour la balance commerciale de la France.

Mais il est aussi désastreux pour l’environnement local. «Cette agriculture créée des déserts. Les sols, appauvris, s’en vont dès qu’il pleut [en raison de l’érosion, NDLR]. C’est pourtant notre capital commun», dit le militant en pointant le Jauron, un affluent de l’Allier à l’eau marronnasse, à proximité du site de la méga-bassine envisagée à Bouzel.

Lui souhaite voir émerger des «systèmes agricoles qui produisent tout en infiltrant l’eau, en stockant le carbone et en abritant de la biodiversité». «Un petit érable a survécu là», pointe-t-il soudain avec malice. Le 11 mai dernier, plus de 6 000 personnes s’étaient retrouvées ici pour protester contre le projet de construction de ces retenues d’eau. Des petits arbres avaient été plantés autour de la parcelle, mais beaucoup ont été coupés depuis. «C’est pourtant un travail bénéfique pour les agriculteurs», ironise le trentenaire.

A moyen terme, les méga-bassines ne suffiront plus. «On le voit déjà en Espagne», illustre Nadia Carluer : «Le pays a été beaucoup plus loin que nous dans le stockage de l’eau. Depuis quelques années, les retenues ne se remplissent pas et c’est un tout système agricole qui ne va pas bien». En France aussi, les ressources hydriques viennent à manquer. Entre 1983 et 2022, le débit annuel de l’Allier a diminué d’environ 21%. Les sécheresses hivernales sont déjà une réalité.

Pourtant, l’ASL des Turlurons présente des chiffres rassurants, avec un remplissage complet des retenues qui aurait été possible 23 années sur 24 depuis 2000. Mais qu’en sera-t-il en dans le futur ? Selon l’étude Hydrologie Milieux Usages Climat (HMUC), en cours de finalisation et déployée sur le bassin versant de l’Allier, les débits pourraient baisser de 16% en moyenne pendant les mois d’hiver en année «sèche» d’ici à 2030, et de 49% d’ici à 2050. Des scénarios fondés sur une absence d’évolution des usages actuels. Or, «il est fort probable que ce type de projets se multiplie, surtout si celui de l’ASL est accepté», redoute BNM 63. Dès lors, «l’impact cumulé pourrait très vite devenir véritablement important pour l’Allier». Et, dans un contexte de déficit hydrique, source de conflits plus durs encore autour de la répartition de l’eau.

Un soutien massif de l’État et de la Région

L’hydrologue Nadia Carluer travaille en ce moment à la rédaction d’un ouvrage sur le partage de l’eau à l’heure de l’Anthropocène. Elle a en charge la coordination du chapitre sur le stockage de l’eau. Pourtant, il lui est difficile de savoir à quel point les projets de ce type se multiplient sur le territoire, au-delà des grands cas médiatisés. «Ces données ne sont pas agrégées au niveau national», regrette la spécialiste, qui le réclame pourtant depuis 2016. Pour la recherche, il est donc délicat de se prononcer sur la question des impacts cumulés de ces ouvrages sur la ressource en eau en France.

Le gouvernement s’est pourtant engagé, fin avril, à accélérer 100 projets agricoles de stockage d’eau ou d’irrigation pour qu’ils soient «finalisés d’ici à la fin de l’année 2024». Une accélération sous perfusion d’argent public, pour une minorité d’agriculteurs. Le projet de l’ASL des Turlurons, estimé à 25 millions d’euros, est par exemple éligible aux subventions régionales, via le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). La Région Auvergne-Rhône-Alpes nous a confirmé avoir financé 70% du montant des études de faisabilité. Mais les premiers résultats n’ont pas été concluants. Le lieu envisagé pour la seconde retenue de 18 hectares ne remplissait pas certaines conditions géotechniques. «D’autres sites seront à expertiser», ajoute la Région, sans plus de détails. En attendant, BNM63 annonce à Vert que les opposants se préparent déjà à une éventuelle action en justice en cas de dépôt du dossier en préfecture.

Cet article est issu d’«Eau secours» : notre série d’enquêtes sur l’eau pour faire émerger les vraies bonnes solutions dans un monde qui s’assèche. Mégabassines, régies de l’eau, technosolutionnisme… Pendant tout l’été 2024, nous explorons les sujets les plus brûlants liés à notre bien le plus précieux. Cette série est financée en grande partie par les lectrices et lecteurs de Vert. Pour nous aider à produire du contenu toujours meilleur, soutenez Vert.

À lire aussi

-

Des chiens pour repérer les fuites et faire économiser des millions de litres d’eau aux communes, ça fonctionne ?

Eau pied ! Alors que 20% de l’eau potable en France est perdue à cause de canalisations défaillantes, François Bourdeau et Nathalie Delon ont dressé une équipe de chiens renifleurs pour leur apprendre à détecter et à prévenir les fuites d’eau potable dans le sous-sol. Comment fonctionne cette brigade canine de six flairs et peut-on généraliser cette solution ? -

Que sont les méga-bassines et qu’en dit la science ? Dix questions pour tout comprendre

Les réserves d’irrigation agricoles sont au cœur d’une intense polémique, notamment depuis les violences qui ont marqué la mobilisation à Sainte-Soline. Véritable remède aux pénuries d’eau estivales ou symbole de la maladaptation au changement climatique? Dix questions et leur réponses pour tenter d’y voir plus clair.