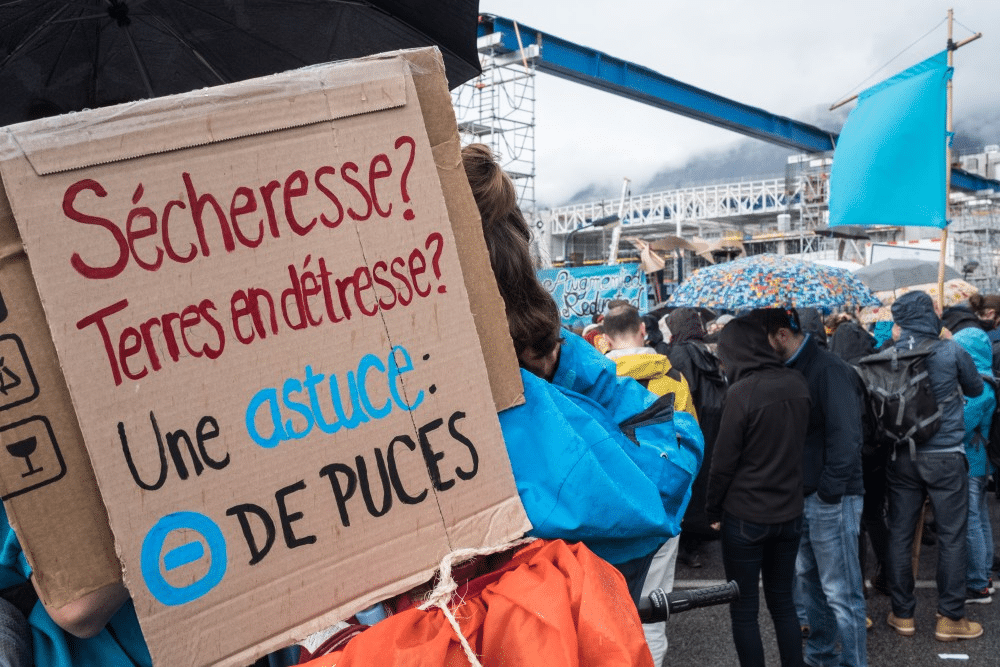

On les trouve dans les smartphones, les appareils photos, les GPS ou les consoles de jeux vidéo. Les puces électroniques sont omniprésentes dans notre quotidien – et souvent sans même que l’on s’en rende compte. C’est le sujet d’une grande mobilisation organisée ce week-end autour de Grenoble (Isère) pour lutter contre l’accaparement des ressources par l’industrie numérique, à l’appel du collectif local STopMicro et des Soulèvements de la Terre.

Au programme : un grand colloque sur l’extractivisme, vendredi et samedi, un village associatif et une «manifestation festive», dimanche à partir de 12h, à Bernin (Isère). Les deux dernières années, à la même période, des mobilisations similaires avaient rassemblé entre 1 000 et 2 000 personnes – un seuil que les organisateur·ices pensent dépasser cette année.

Au cœur des contestations, l’industrie des puces électroniques. Il s’agit de minuscules plaquettes de composants semi-conducteurs (qui gèrent le flux de courant) qui représentent le cerveau ou le centre nerveux d’un appareil électronique. Les circuits qui les traversent permettent de transmettre, traiter ou stocker des informations pour faire réagir l’appareil selon les consignes envoyées.

250 puces par jour

«On estime que, sur une journée, chaque personne utilise environ 250 puces électroniques présentes dans son environnement (téléphone, automobile, cafetière, bouton d’ascenseur, moyen de transport, électroménager, etc.)», détaille le dossier de présentation d’un projet d’extension du mastodonte grenoblois des puces électroniques, STMicroelectronics. Un chiffre qui n’est pas près de baisser, puisque la demande de puces «devrait doubler entre 2022 et 2030», souligne ce même rapport.

Autour de Grenoble, cette industrie est reine. La région est parfois surnommée «Silicon valley française» (du nom de cette zone industrielle californienne réputée pour ses nombreuses entreprises dans le secteur des technologies). Dans le secteur des puces électroniques, on y trouve notamment deux leaders : STMicroelectronics (aussi appelé ST) et Soitec. Les deux entreprises veulent étendre leurs sites de production à Crolles et Bernin, à une quinzaine de kilomètres au nord de la capitale des Alpes.

Un secteur stratégique

L’agrandissement de ST a été annoncé par Emmanuel Macron en juillet 2022 – preuve de l’importance stratégique du sujet. Le projet d’extension vise à doubler la capacité de production du site de Crolles, pour un coût estimé à 7,5 milliards d’euros, et soutenu par l’État à hauteur de 2,9 milliards. À côté, l’entreprise Soitec avait prévu de s’étendre sur onze hectares de terres agricoles, avant de suspendre ce projet en mars 2024, pour au moins un an, pour des raisons économiques.

Le secteur microélectronique se présente aujourd’hui comme «un levier indispensable pour relever les défis sociétaux de la décarbonation et de la digitalisation», dont le déploiement des énergies renouvelables, l’électrification des usages ou la modernisation de l’agriculture, d’après la présidente de STMicroelectronics France, Frédérique Le Grevès. Son développement est jugé essentiel pour renforcer la souveraineté industrielle de la France.

Une consommation d’eau importante

Mais la fabrication des puces électroniques pose de nombreuses questions environnementales. Elle est tout d’abord particulièrement gourmande en eau. En 2023, il ne fallait pas moins de 1 600 litres pour rincer une seule plaquette, d’après le bilan environnemental de ST. Cette ressource est entièrement issue du réseau public d’eau potable. «En 2023, 20% de la consommation totale d’eau potable de l’agglomération de Grenoble et de la Communauté de communes du Grésivaudan était le fait de ST et Soitec», a calculé le collectif STopMicro. De quoi poser la question du partage des ressources hydriques et faire grincer des dents, dans un département régulièrement touché par des restrictions en période de sécheresse.

Les opposant·es à ces usines fustigent également la pollution de l’eau occasionnée par leurs activités. Elles et ils dénoncent les rejets de produits chimiques comme l’azote, le phosphore ou le cuivre dans l’Isère, dans des quantités industrielles. «Quand on cumule les quantités autorisées pour ST et celles de sa voisine Soitec, on obtient – pour l’azote – les rejets moyens d’une ville de 53 000 habitants qui ne traiterait pas ses eaux usées. Et, pour le phosphore, l’équivalent de 23 600 habitants», d’après le collectif STopMicro.

Des rejets de PFAS

Ces entreprises rejettent également des PFAS, ces substances chimiques qualifiées de «polluants éternels» en raison de leur persistance dans l’air, les sols et les eaux. Des produits dont ce secteur a du mal à se séparer : «Les PFAS occupent un créneau technique tout à fait unique (et actuellement essentiel), et leur utilisation est omniprésente dans la production de semiconducteurs […]. À l’heure actuelle, les puces semi-conductrices et les dispositifs associés ne peuvent pas être produits sans que les PFAS soient disponibles à plusieurs points de la chaîne d’approvisionnement», a récemment reconnu l’association professionnelle internationale de producteurs de semi-conducteurs. Contactée au sujet de sa consommation d’eau ou des rejets de produits polluants, l’entreprise ST n’a pas souhaité répondre aux questions de Vert.

En dehors de ce lourd impact hydrique, cette industrie requiert de nombreux matériaux (cuivre, aluminium, silicium) que l’on retrouve dans les différents composants. «Ils ne se contentent pas d’accaparer l’eau de la vallée du Grésivaudan, mais utilisent d’autres matériaux et terres rares qui viennent du monde entier, et cet impact est rarement questionné», souligne Nicolas, membre du collectif STopMicro. C’est notamment pour cette raison que le colloque organisé avant la manifestation de dimanche se concentrera sur les conséquences de l’extractivisme partout dans le monde, avec des témoignages de luttes au Congo, en Argentine ou encore au Canada.

Contre «une vie toujours plus connectée»

Outre les impacts de cette industrie, le collectif STopMicro souhaite questionner les usages des puces électroniques dans la société actuelle. «Consommer de l’eau, pourquoi pas, mais seulement si c’est pour faire des choses utiles», martèle Nicolas, membre de STopMicro. «Ces puces fournissent des entreprises qui bossent pour la 6G, l’intelligence artificielle, les voitures autonomes ou l’industrialisation de l’agriculture. Il y a même des puces fabriquées dans le Grésivaudan qui vont dans des bouteilles d’eau connectées qui vibrent pour nous rappeler de remplir nos objectifs d’hydratation», détaille-t-il avec un rire jaune.

C’est sans compter les puces qui se retrouvent dans des armes, et notamment des drones russes utilisés en Ukraine, comme l’a dénoncé l’Observatoire des armements – un centre de recherches indépendant sur les ventes d’armes. «Voilà le genre de choses que l’on fabrique dans ces usines», soupire Nicolas, de STopMicro.

«Avec notre mobilisation, nous cherchons à empêcher l’agrandissement de ces usines et à lutter contre ce projet politique d’une vie toujours plus connectée qui nous est imposé», résume-t-il. Au départ de la manifestation, ce dimanche, on trouvera cinq cortèges représentant différents aspects de la lutte : un autour des questions de l’eau, un sur l’impact de l’extractivisme, un sur l’accaparement des terres paysannes, un sur les luttes antimilitaristes et un dernier sur les critiques du tout-numérique. De quoi symboliser les multiples facettes de cette mobilisation contre l’industrie des puces électroniques.

Plus d’informations sur la programmation du week-end juste ici.

À lire aussi

-

Face au manque de neige, des stations tournent la page du ski et glissent vers un avenir incertain

Poudreuse d’escampette. En moyenne montagne, les stations de ski ferment les unes après les autres depuis le mois d’octobre, en partie à cause du manque de neige. Au Grand Puy, dans les Alpes-de-Haute-Provence, on tente d’esquisser un avenir sans ski. Reportage. -

«C’était une boucherie» : deux ans après la manifestation de Sainte-Soline, les militants antibassines tentent de se reconstruire

Eau des espoirs. Pour commémorer les deux ans de la manifestation violemment réprimée contre la mégabassine de Sainte-Soline, des militant·es ont reconstruit un monument de pierres en mémoire des deux cents blessé·es à Melle. Là-bas se trouvait la base arrière qui a recueilli les colères et traumas de cette journée décisive de la lutte contre ces projets de stockage d’eau.