Comment analysez-vous le mouvement des agriculteurs ?

C’est un mouvement hétérogène, assez disparate entre les revendications de la base et ce qu’exigent les représentants. Les premières étincelles sont venues du sud-ouest, des territoires qui ont subi des sécheresses importantes et cela a contribué à des exaspérations. Même si la FNSEA [Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, NDLR] a raccroché les wagons pour négocier avec le gouvernement, le mouvement a surtout été porté par la Coordination rurale – le syndicat le plus à droite et le plus souverainiste.

On a un mouvement qui ressemble à beaucoup d’autres : la prise de la sous-préfecture de Morlaix dans les années 60, celle d’une prison à Quimper dans les années 80 ; plus récemment les bonnets rouges en Bretagne en 2013. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, bien que chaque mouvement ait ses spécificités. Ce qui ressort, c’est le sentiment de ne pas être considéré par le monde politique et par la société à la hauteur des efforts fournis. Le problème principal, c’est la question des revenus, les embouteillages administratifs et l’empilement des normes, la concurrence avec le dumping social et environnemental. Durant les 40 dernières années, les mêmes causes ont produit les mêmes effets.

Il y a aussi des spécificités ; des possibilités de convergence avec d’autres corps de métier à certains endroits depuis le mouvement des gilets jaunes en 2018. Et puis, il y a une dimension européenne. L’approche libre-échangiste de l’agriculture ne bénéficie réellement qu’à une minorité d’acteurs (paysans ou non). Elle aboutit à du chaos et à un agricide [une disparition des paysans, NDLR].

À lire aussi

Les agriculteurs sont-ils vraiment opposés aux normes environnementales ?

Il y a tout un pan du monde agricole qui n’a pas été formé, ou très peu, aux questions de biodiversité, aux services écosystémiques, au fonctionnement des corridors écologiques et pour qui tous ces aspects-là sont des freins plus que des atouts. Dans les années 70 à 90, ces questions n’étaient pas du tout présentes. Les choses commencent à évoluer depuis.

«Les agriculteurs auraient intérêt à adopter une logique écologique, ne serait-ce que pour continuer à produire»

Il y a un problème de rapport au vivant et de pratique du métier, très orientée sur la technoscience, la machine et la maîtrise des éléments, en considérant le sol comme un support dans lequel on va amener des choses. Pour une part substantielle du monde agricole, il y a une opposition de fait entre leurs pratiques et une logique agroécologique de prise en compte réelle du vivant, qui vise à protéger, voire à régénérer les milieux.

Ensuite, la détestation viscérale d’une partie du monde paysan à l’égard des écologistes (et de l’écologie en général) est entretenue par certains acteurs agro-industriels. J’ai lu beaucoup de tribunes, d’éditos de présidents de FDSEA [Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles, NDLR], qui attisent cette haine alors que les agriculteurs auraient intérêt à adopter une logique écologique, ne serait-ce que pour continuer à produire. Dans le même temps, certains militants et élus écologistes ont pu nourrir ces antagonismes du fait de déclarations à l’emporte-pièce et de propositions fantaisistes concernant l’agriculture, liées notamment à une méconnaissance des sujets en question. Force est de constater, cependant, que les mises en garde prétendument « alarmistes » formulées, dès les années 1960, par bon nombre d’écologistes à propos des conséquences néfastes de l’agriculture industrielles, se sont révélées justifiées.

Que penser des annonces sur le renforcement de la souveraineté alimentaire ?

Il ne faut pas se laisser enfumer par cette histoire de souveraineté alimentaire. C’est un concept qui a été dévoyé ces dernières années. Sur un certain nombre de céréales, on produit 150 à 160% de ce qu’on consomme. La France se classe parmi les nations les plus solides en matière de production alimentaire. Il y a de l’import, mais aussi beaucoup d’export. Les données de FranceAgriMer montrent que les rendements stagnent globalement en France depuis la fin des années 1990. C’est lié au fait que la production a doublé, en France, entre les années 1970 et cette époque, à grand renfort de variétés améliorées et de chimie de synthèse. Or il existe des limites physiques et biologiques qui font que les rendements ne peuvent pas croître éternellement. On a peut-être atteint un plafond. Dans le même temps, la surface agricole utile exploitée a diminué, du fait du grignotage des terres pour d’autres usages, mais aussi du fait de la diminution du nombre de paysans. Enfin, l’altération des sols, liée à divers facteurs, dont l’agriculture elle-même, a contribué à ce plafonnement des rendements. Désormais, les conséquences des dérèglements climatiques, en partie dus également, à l’échelle mondiale, au modèle agricole dominant, fragilisent un peu plus les systèmes agricoles existants.

À lire aussi

Chez Les Républicains ou Renaissance, le discours est qu’on aurait arrêté de produire. Pas du tout. Avec le début de commencement d’un tournant agroécologique, un certain nombre d’intérêts se sont réveillés et ont progressivement agité le spectre de la famine et de la décroissance. Avec le Green Deal et la dernière mouture de la PAC (dont certains aspects sont tout à fait questionnables, par ailleurs), il s’agissait simplement de mettre un peu le holà sur les pesticides et de prendre davantage en compte la biodiversité.

Le monde paysan est-il en passe de craquer ?

À force de tirer sur la corde, de faire des saignées dans le monde paysan, de pousser à agrandir les fermes, à s’endetter, à produire toujours plus, on a amené les paysans à bout de nerfs. Il y a un burnout généralisé. En 2016, il y avait déjà de très grosses manifestations. C’était une mauvaise année pour certaines filières. Il y a des tactiques au sein des groupes syndicaux pour manifester et avoir de la subvention ces années-là. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de problème de revenus.

En 2016, on aurait pu se dire qu’on arrivait au bout d’une logique et que le monde paysan allait craquer. Mais l’hémorragie s’est poursuivie : une installation d’agriculteur pour trois départs, une moyenne d’âge de 50 ans ; le paysage n’est pas très réjouissant.

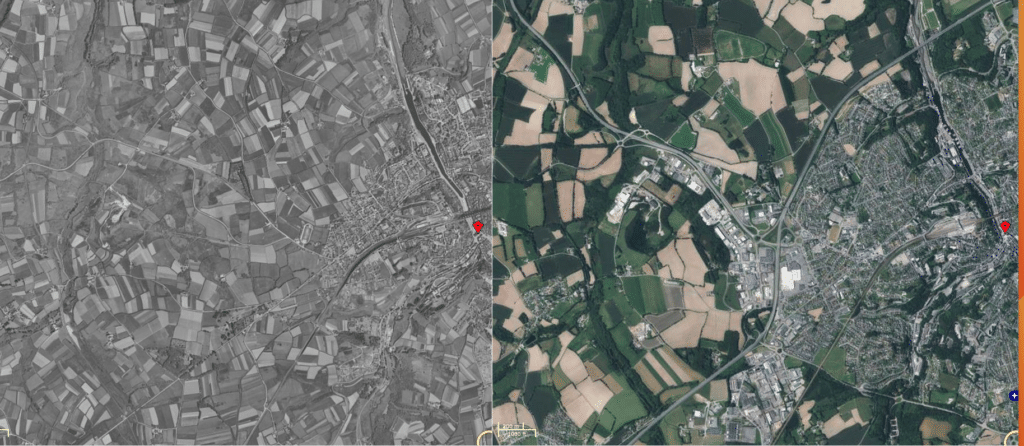

Ce système agro-industriel naît du remembrement dont vous parlez abondamment dans votre enquête Silence dans les champs. De quoi s’agit-il ?

Au 19ème siècle, en Bretagne, c’est le début de l’arasement [arrachage et mise en culture, NDLR] des landes qui recouvraient 30% du territoire et pouvaient faire penser à des paysages iconiques de l’Irlande ou de l’Écosse – on en est à 0,5% maintenant. C’est le début d’un grand chantier qui va s’intensifier pendant la Seconde guerre mondiale. Le Reich a beaucoup poussé pour que des travaux soient entrepris en matière de remembrement et d’utilisation d’engrais, car il avait besoin que ça crache, la France était le grenier.

Le gros du chantier a lieu pendant les Trente glorieuses, entre 1950 et 1980 ; c’est un véritable big bang. 70% du linéaire bocager – c’est-à-dire les haies – disparaît. L’objectif n’est pas excentrique en soi : il s’agit de simplifier le cadastre, car la propriété a été morcelée par les héritages successifs. On veut aussi rationaliser le travail et rendre possible le passage des machines qui ne peuvent pas accéder aux petits champs. On met les landes en culture, on assèche des prairies humides, on arase des talus, on rectifie des cours d’eau, on supprime des pré-vergers et leurs pommiers. C’est une transfiguration massive, brutale, extrêmement rapide et silencieuse comme rarement dans l’histoire humaine. Et c’est la machine qui permet de le faire.

Comment la dépendance des agriculteurs et des petites exploitations vis-à-vis de l’agro-industrie s’est-elle mise en place ?

C’est un double mouvement : des leaders d’opinion bretons poussent pour une modernisation de la région, et font écho à des logiques nationales et internationales. Il y a une volonté de s’extraire d’une forme de pauvreté – mais pas nécessairement de misère – et de sous-équipement, pour embrasser autre chose. Ça part d’une énergie collective positive. C’est une période de rupture avec les pères de famille qui, dans certains cas, ne veulent pas abandonner les chevaux et passer aux tracteurs. C’est aussi porté par une façon de s’auto-juger de façon négative, liée à des représentations culturelles diffusées depuis le 19ème siècle autour du monde rural en général, et des Bretons en particulier.

En quelques décennies, ceux qui découpaient quelques cochons deviennent des barons de la viande. Des coopératives se montent à l’initiative de groupements d’agriculteurs qui décident de travailler ensemble pour diminuer les coûts et créer des rapports de force avec des tiers, comme les acheteurs. C’est déjà une logique d’agrandissement. Une musique court qu’il y a trop de paysans : il faut dégraisser. À ce moment-là commence un cercle vicieux.

«Plus la taille de la ferme croît alors que la main d’œuvre reste au même niveau, plus c’est compliqué d’utiliser des méthodes alternatives aux pesticides»

La modernisation des années 1950-70 cède le pas à une fuite en avant dans les années 1980. La machine s’enraye parce que les taux d’endettement montent, le choc pétrolier fait augmenter le prix des matières premières. L’agriculture pétrochimique est abreuvée aux énergies fossiles, notamment pour les engrais azotés de synthèse issus du gaz, et pour les tracteurs qui fonctionnent au pétrole. Or, comme on incite à moins de main d’œuvre, plus de machines et plus d’intrants, on se rend dépendant de ceux qui vendent et transforment les énergies fossiles.

On se rend aussi dépendant des vendeurs de pesticides. Lorsqu’on est à trois ou quatre équivalents temps-plein sur une ferme en polyculture-élevage de taille moyenne, 60 hectares, c’est envisageable de se passer de pesticides. Mais plus la taille de la ferme croît alors que la main d’œuvre reste au même niveau ou décroit, plus c’est compliqué d’utiliser des méthodes alternatives pour gérer les adventices – les mauvaises herbes -, les ravageurs, etc.

Plus on s’agrandit, plus on a de dettes, plus on est dépendant…

Il y a des dépendances vis-à-vis des fabricants, de la coopérative, de la banque. La banque tient à bout de bras un certain nombre de fermes avec des prêts de long terme, la coopérative avec des facilités de paiement, le syndicat avec d’autres facilités pour acquérir des terres par exemple. Le contrôle laitier qui t’appuie sur la ferme pour faire des statistiques à partir de tes résultats de production de lait, donne des conseils et des orientations pour le suivi des vaches et des cultures pour améliorer ta production. On pourrait parler du centre comptable, et d’autres. En somme, tu es un rouage parmi d’autres et la base d’un échafaudage de plus en plus élevé, massif et lourd.

Cette dépendance peut aller loin, jusqu’à entraîner des intimidations très fortes, et du sabotage que vous décrivez dans votre livre. Un élevage est par exemple contaminé volontairement par un virus parce que le paysan est en désaccord avec son milieu. C’est un système mafieux ?

Je préfère parler de dérives mafieuses. Mon analyse, c’est qu’on a fait une agriculture de guerre. Peut-être parce que le 20ème siècle est marqué par les guerres, parce qu’il y a une logique guerrière inhérente à la civilisation industrielle qui se construit contre les éléments, le vivant. Alors, on a fait une guerre au vivant en exterminant la majeure partie des insectes, contre nos paysages et nos propres repères mentaux, une guerre économique et la concurrence exacerbée de tous contre tous, qui se fait au niveau mondial, européen, et jusque dans le canton.

«La violence n’est pas systématique, mais elle est systémique»

Il y a toujours des formes de solidarité, mais aussi des tendances conflictuelles, des jalousies, une voracité exacerbée pour les terres. Cela implique des formes de brutalité qui découlent en cascade depuis le haut. Elle trouve dans le monde rural un terreau favorable : un monde taiseux, brutal de longue date. On a des logiques sourdes, sournoises qui consistent à mettre au ban ceux qui rompent la solidarité au sein de ces unités guerrières. Là, on peut arriver à des menaces, des pressions, des intimidations, des entraves, et diverses formes de brutalité et de violences.

La violence n’est pas systématique, mais elle est systémique. On la retrouve en Bretagne, en France, et partout dans le monde. Il y a une série islandaise, Miolk (lait), qui décrit des relations entre paysans et coopératives qui ne sont pas sans rappeler le cas breton. En Inde, la question des pesticides et des OGM est énorme. Aux États-Unis, ça recoupe des constats qu’on a pu faire : standardisation, vassalisation des producteurs, sentiment de perte de son destin (hétéronormie). Les mêmes logiques ont produit les mêmes effets avec la constitution de baronnies locales et mondiales contre qui il est difficile de lutter.

Quelles sont les marges de manœuvre pour celles et ceux qui veulent faire autrement ?

Je connais des dizaines de paysans qui ont choisi des voies différentes et qui ont fini par y arriver. Ils ont fait un système herbager en élevage, se sont lancés en maraîchage bio, ont désintensifié leur système, ont transformé leur système de grandes cultures ou bien sont passés en circuit court. Parmi ces paysans, beaucoup « cochent » plusieurs cases qu’il sera bientôt indispensable de cocher si l’on veut continuer à produire des denrées alimentaires sur une planète secouée de plein fouet par les dérèglements climatiques et l’effondrement de la biodiversité : diminution de l’utilisation d’énergies fossiles, arrêt de l’utilisation d’engrais et de pesticides de synthèse, nouveau rapport au vivant, réappropriation de certains savoir-faire pour gagner en autonomie, renforcement de l’ancrage territorial, etc.

Si on a fait le remembrement en deux ou trois décennies, est-ce qu’on peut faire l’inverse aussi rapidement ?

Je pense qu’on peut imaginer un nouveau remembrement dans le cadre d’une transformation agroécologique : redistribuer les parcelles, former suffisamment de jeunes paysans, permettre un regroupement des parcelles autour des fermes pour limiter l’utilisation d’énergies fossiles, recréer des corridors écologiques. Mais il est beaucoup plus long et compliqué de refaire que de défaire. Péter une haie demande une après-midi, planter une haie, attendre qu’elle pousse et qu’elle produise des services écosystémiques et une activité économique de bois, c’est 15 ans.

On pourrait imaginer une agriculture 100% biologique d’ici à 2050 avec une diminution progressive des pesticides et des intrants de synthèse tous les cinq ans, qui irait de pair avec la transformation des pratiques alimentaires et des modes de distribution, ainsi qu’avec un accompagnement très fort des paysans. Et la mise en place d’une nouvelle société paysanne, la fin de l’hémorragie dans les troupes, des fermes plus ancrées dans leur territoire sans y être confinées. Mais pour cela, il faut non seulement le vouloir, mais le planifier avec une vraie stratégie.