Devant la «table de tri» de la cantine, les plateaux des enfants défilent, presque tous vides. Si le menu du jour – des frites et de la dinde – y est sans doute pour quelque chose, ce non-gaspillage n’a rien d’inhabituel au groupe scolaire Olivier-Miannay, à Malaunay (Seine-Maritime). «Ici, on est à 30 grammes jetés par enfant quand la moyenne nationale tourne autour de 120 grammes», pointe Geneviève Van de Velde, responsable de la restauration collective.

Le secret ? Avant tout, la qualité de l’alimentation. «C’est excellent ! Aujourd’hui, on a aussi eu du melon et un yaourt de la ferme. J’ai tout mangé, c’est très rare que je gâche», lance un petit garçon, perçant le brouhaha indissociable de ce genre de lieux. Les agent·es de la municipalité n’en sont pas peu fier·es : «En plats servis, on est quasiment à 80% de bio et/ou local», souligne Geneviève Van de Velde. En 2022, la commune a mis à disposition d’un jeune maraîcher bio une parcelle à deux pas de l’école, pour s’approvisionner en circuit ultra court.

Petite commune, grande transition

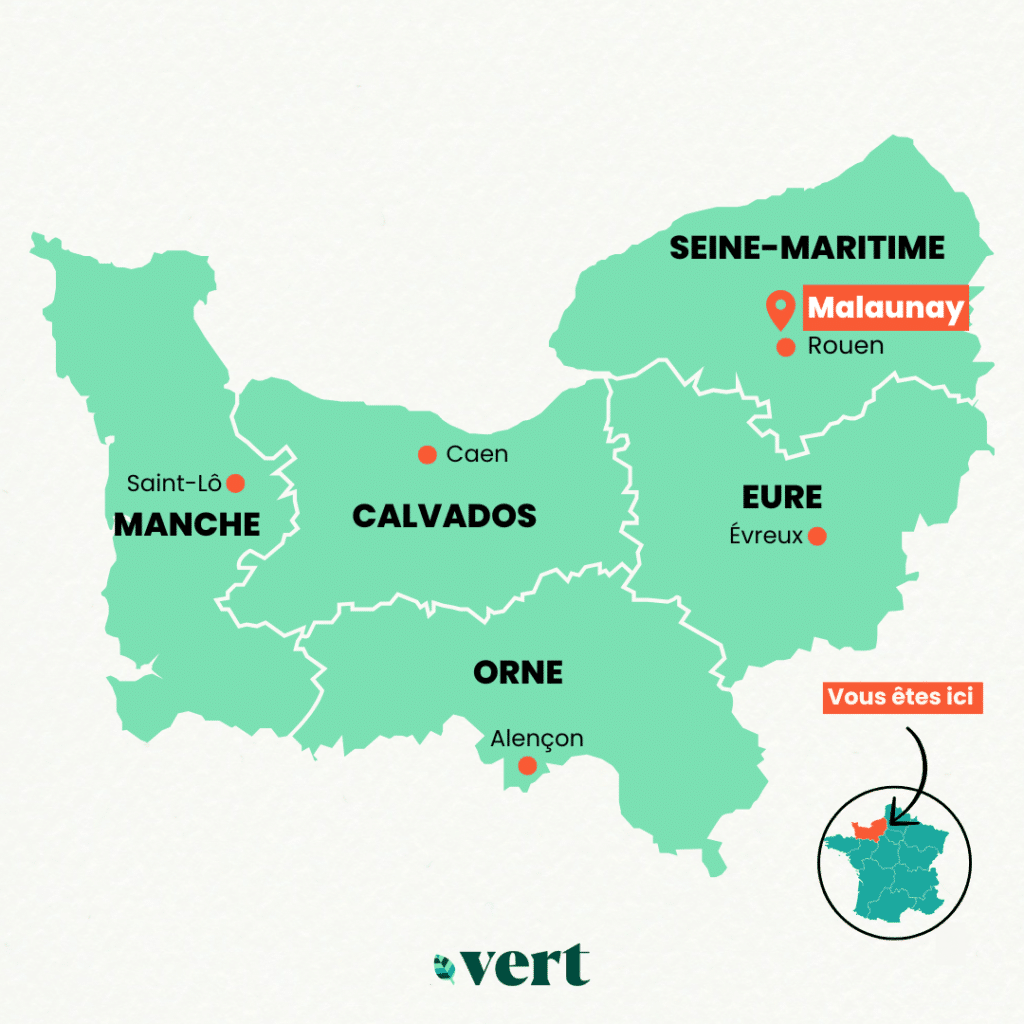

De l’assiette des écolier·es au toit des bâtiments communaux couverts de panneaux photovoltaïques, en passant par l’installation de nichoirs pour les chauves-souris, l’adaptation au changement climatique irrigue chaque pan de la vie communale à Malaunay. À tel point que la ville de 6 200 âmes vient d’obtenir les cinq étoiles du label «Territoire engagé pour une transition écologique» décerné par l’Ademe (l’Agence de la transition écologique).

Pour décrocher cette distinction, Malaunay a dû obtenir plus de 75% d’un total de 500 points, attribués pour l’accomplissement de 1 200 tâches à impacts variables, établies par l’Ademe. Une première en France pour une cité de moins de 20 000 habitant·es, là où les quelques autres lauréats sont principalement des métropoles, comme Besançon (Doubs) ou Grenoble (Isère). Malgré ses marges de manœuvre réduites, inhérentes à sa taille, la commune de Malaunay s’érige aujourd’hui en exemple de la transition écologique.

La rénovation des bâtiments : un premier pari gagné

Au départ, la transition écologique à Malaunay était surtout une affaire de sous. Endettée, la ville a entamé en 2006 un programme de rénovation énergétique des bâtiments. Un pari gagnant économiquement. À partir de 2012, la municipalité a fait de l’adaptation au changement climatique la colonne vertébrale de son action. «Les travaux sur des bâtiments demandent beaucoup d’argent. Mais l’investissement représente 25% du coût global et le fonctionnement 75%. Il y a donc tout intérêt à avoir un haut niveau d’exigence en matière énergétique dès le départ», défend le maire (Parti socialiste), Guillaume Coutey.

La preuve par l’exemple : la rénovation du gymnase Batum a permis de réduire de 30% la consommation de cet équipement, d’après un rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) de 2024. Lorsque les projets de réhabilitation sont portés par des acteurs privés, tels que des bailleurs, la ville les contraint également à respecter des prescriptions environnementales strictes, sur le choix des matériaux ou les objectifs de basse consommation à atteindre.

Les bons comptes de la transition énergétique

L’intérêt écologique de la réhabilitation des bâtiments s’articule avec un autre levier central de la politique locale : l’indépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Malaunay compte actuellement 1 600 mètres carrés de panneaux photovoltaïques et trois chaufferies alimentées par de la biomasse (l’ensemble des matières organiques pouvant devenir des sources d’énergie) et du gaz. «Nous voulons porter à terme la part de biomasse à 80%. En 2022, nous étions à 60%», précise Nolwenn Leostic, chargée de mission transition et résilience. «Cette transition nous a permis de mieux résister à la hausse des coûts de l’énergie liée à la guerre en Ukraine», ajoute Guillaume Coutey.

D’après la CRC, les dépenses de fluides (eau, électricité, chauffage et carburant) étaient similaires en 2020-2023, en comparaison avec une période de référence de 2010 à 2014. Afin de réduire l’empreinte environnementale de sa consommation électrique, la commune a également été l’une des premières en France à expérimenter, dès 2019, l’autoconsommation collective. «Concrètement, cela veut dire que l’électricité produite par nos panneaux sert directement à la consommation de nos bâtiments, à hauteur de 40% en 2023, par exemple», ajoute Nolwenn Leostic.

Une approche «systémique»

«Une fois qu’on a mis les lunettes de la transition écologique, il est difficile de voir les choses autrement», explique l’édile de Malaunay, qui promeut une «approche systémique» de ces enjeux. Cela se traduit notamment par un «atlas de la biodiversité» – un inventaire des milieux et des espèces locales – qui «redéfinit notre gestion des espaces verts, développe Aymeric Barré, le directeur des services techniques. À certains endroits, on va vraiment avoir un entretien limité pour créer des zones sanctuaires, dans le but de favoriser la réapparition d’espèces de plantes locales.»

Cette logique d’intégration des problématiques environnementales dans les tâches quotidiennes des agent·es est poussée au maximum : de la récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage à l’utilisation de véhicules électriques pour les déplacements, en passant par la réutilisation des chutes de bois pour la chaufferie biomasse.

Susciter l’adhésion

La transition passe aussi par l’adhésion de la population. En 2018, la municipalité a ainsi lancé un projet d’implication des habitant·es : 110 volontaires ont été réparti·es en neuf équipes et ont eu trois mois pour plancher sur l’une des sept thématiques – eau et énergie, mobilité douce, production et consommation responsables, etc. – à la façon d’une convention citoyenne. Cette initiative a permis l’émergence de nouveaux projets tels que des jardins collectifs, la création d’un groupe «d’éco-voisins» qui sensibilisent aux économies d’eau et d’énergie, ou un meilleur traitement des biodéchets.

Mireille et Marie-Claude, retraitées, profitent de leur après-midi sur un banc du parc municipal Georges-Pellerin, où se côtoient des massifs de fleurs colorées, un étang et des jeux pour enfants : «Nos appartements ont des panneaux photovoltaïques depuis 13 ans, et il y en a aussi sur l’église maintenant ! Du point de vue de l’écologie, il y a eu un gros changement. Beaucoup de bâtiments ont été rénovés, le cadre de vie s’est amélioré, je connais plusieurs nouveaux habitants qui nous disent qu’ils sont venus pour ça, pour le cadre, pour le parc. C’est bien pour les enfants.»

Le coût de l’inaction

Selon Loïc Leproust, ingénieur «territoires durables» pour l’Ademe Normandie : «On observe que l’une des clés d’entrée dans la transition écologique pour les collectivités, c’est la maîtrise des coûts. Cela s’est vu avec la hausse du prix de l’énergie depuis 2022 : les collectivités engagées dans ce type de démarches ont mieux résisté. Mais c’est vrai aussi pour des actions qui touchent à la désimperméabilisation des sols, pour limiter les dégâts des inondations et faire face à l’augmentation des coûts d’assurance. Il y a un enjeu qui est de plus en plus compris.» Depuis 2006, la commune de Malaunay estime qu’une inaction face aux effets du dérèglement climatique aurait représenté un surcoût de quatre millions d’euros.

À lire aussi

-

Filtres dans les écoles, comité de veille sanitaire : à Brignais, dans le Rhône, le combat exemplaire d’une commune contre les PFAS

Ça PFAS ou ça casse. Au sud de Lyon, Brignais tente de regagner du terrain sur la contamination par ces polluants éternels qui empoisonnent la région. Vert s’est rendu dans cette commune de 12 000 âmes, dont les choix pourraient inspirer d’autres collectivités. -

Plus de la moitié des Français jugent leur commune mal adaptée au vélo : qu’en est-il près de chez vous ?

Mise en selle. Selon le dernier baromètre de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), près de la moitié des répondant·es estiment que leurs conditions de déplacement à vélo ne se sont pas améliorées depuis deux ans. L’association relève de fortes disparités territoriales.