Année après année, la liste des espèces en voie d’extinction ne cesse de s’allonger. Face à cela, de plus en plus de programmes permettent à tous·tes de se faire les précieux·ses allié·es des scientifiques en manque de données.

L’été dernier, c’est depuis sa terrasse que Théophile Thomas, étudiant de 19 ans, a découvert pour la première fois en France la présence de fourmis électriques. À l’aide d’internautes et de passionné·es présent·es sur un forum Discord, le jeune homme a pu affirmer l’arrivée de cette espèce invasive, passée sous les radars des scientifiques. C’est le principe de la science participative qui vise à produire des connaissances en associant citoyen·nes et professionnel·les de la recherche.

Un portail pour trouver tous les projets proches de chez soi

La science participative permet à tout le monde de contribuer activement à la recherche sur le vivant, bien souvent en manque de financement. Depuis les confinements successifs, elle est en plein boom. « Les personnes sont partout, sur tout le territoire et sur un temps très long », se réjouit Pierre Boivin, chargé de projet pour le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE). Avec le Collectif national des Sciences participatives, il a créé le portail Open qui répertorie la quasi-totalité des programmes accessibles au public en France métropolitaine. Celui-ci permet à chacun·e de choisir sa région, un niveau de difficulté et des thèmes de prédilection.

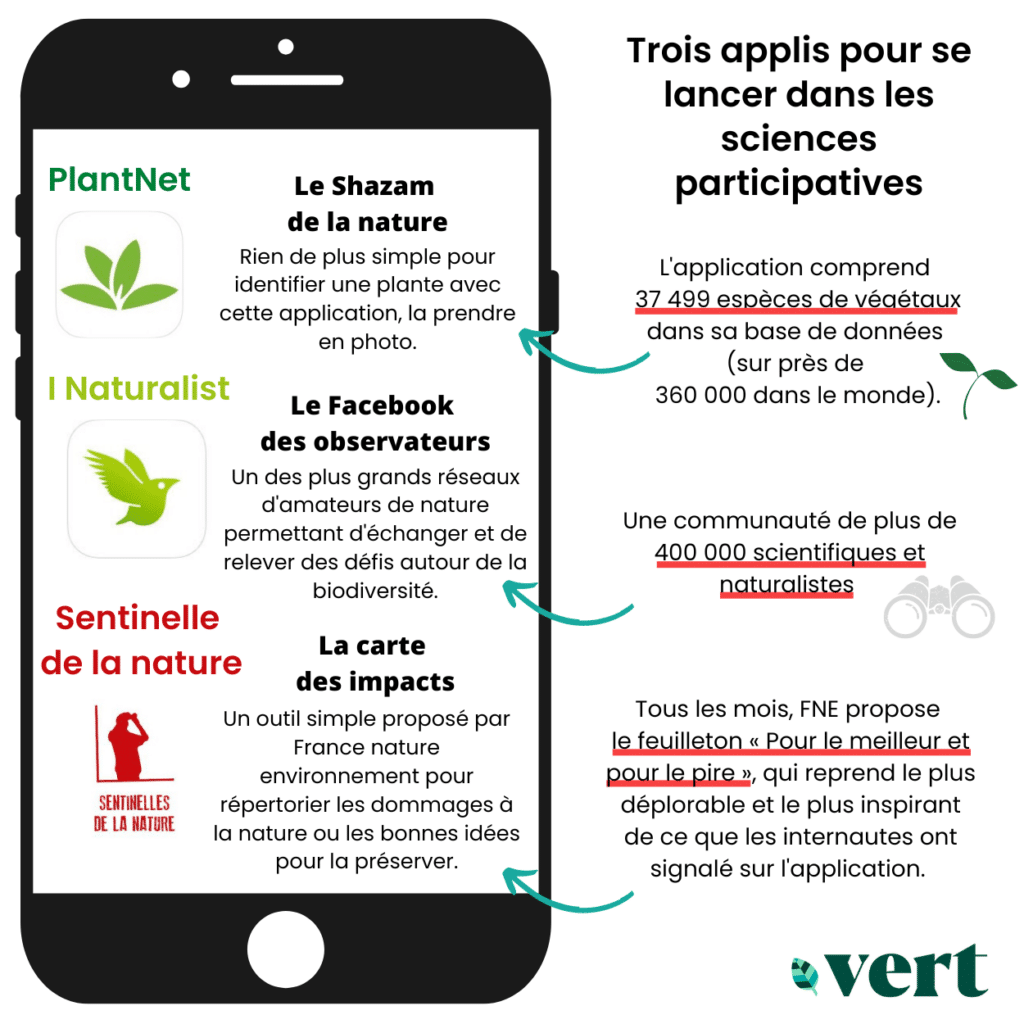

Une action à portée de smartphone

Une fois le programme sélectionné, il suffit de télécharger une application pour répertorier des espèces en prenant une photo avec des coordonnées GPS, ou de remplir les données collectées sur un site internet. « N’importe qui peut aider, même sans connaissances », rassure Pierre Boivin. Des fiches sont envoyées aux inscrit·es pour reconnaître les différentes espèces. « Les néophytes sont très rares. Le simple fait de vivre, même dans un intérieur, fait qu’on développe notre observation », confirme Florian Charvolin, sociologue qui a étudié le profil de participant·es à ces programmes scientifiques. « Avant c’était des amateurs éclairés et maintenant c’est accessible à tout le monde depuis la généralisation d’internet dans tous les foyers depuis les années 2000 », ajoute Anne Dozières, responsable du projet Vigie Nature porté par le Muséum national d’histoire naturelle.

Plantnet, NaturaList, iNaturalist ou encore PictureThis, les applications de reconnaissance de plantes, véritables « Shazam » de la biodiversité, se sont aussi multipliées et permettent aux citoyen·nes de reconnaître la plupart des espèces. Par exemple, le programme Un dragon dans mon jardin appelle à poster une photo de chaque amphibien (tritons, salamandres, crapauds, grenouilles…) et reptiles (lézards, serpents…) qui traversent la route des participant·es. « Une fois envoyés, les résultats sont validés par un expert. Même s’il y a deux trois erreurs, elles seront insignifiantes dans la masse de données collectées », rassure Pierre Boivin. « Il y a toujours des associations locales en intermédiaires, précise de son côté Anne Dozières, les sciences participatives permettent justement de décloisonner la science et la société. »

Mieux connaître son environnement pour aller mieux soi-même

Les sciences participatives ne visent pas simplement à améliorer l’état de la recherche ; elles sont aussi un puissant moyen de sensibiliser le public à l’effondrement du vivant. « On entend que ça ne va pas bien, mais on ne s’en rend pas souvent compte. Là, si j’ai observé 120 oiseaux l’année dernière et qu’il n’y en a plus que 90 cette année, je vais voir les conséquences », illustre Pierre Boivin. De plus, une récente étude du CNRS démontre que passer du temps dans la nature, en se concentrant sur ce qui nous entoure, renforce le bien-être et améliore notre santé. Les sciences participatives font du bien à tou·tes les représentant·es du vivant – les espèces qui nous environnent, comme la nôtre.

À lire aussi

-

Et si l’on écoutait mieux la nature ?

Que ce soit à des fins scientifiques ou esthétiques, la bioacoustique nous invite à tendre une oreille attentive au vivant. De quoi nous inciter à entendre autrement les alertes émises par la biosphère ? -

Un Mooc pour mieux comprendre la biodiversité et apprendre à la préserver

À moins de deux mois du lancement de la 15ème conférence des Nations unies (COP15) sur la biodiversité à Montréal (Canada), une formation en ligne gratuite et accessible au grand public propose de former les citoyen·nes aux enjeux liés à la préservation de la biodiversité.