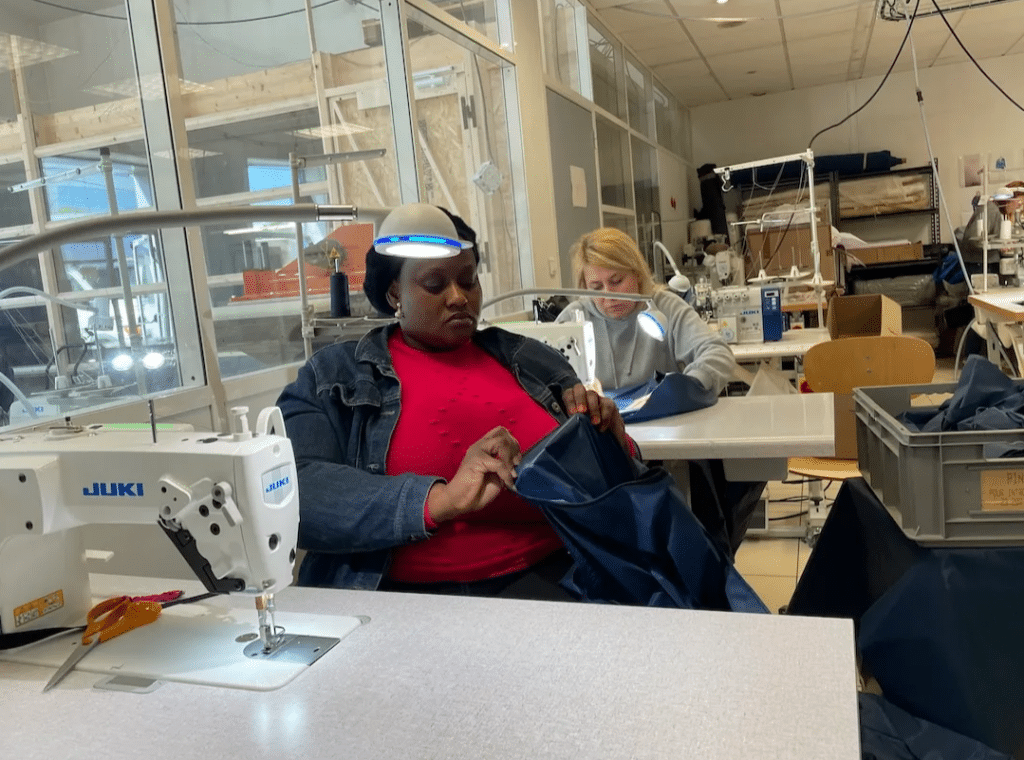

Un bruit régulier s’échappe des machines à coudre. Ce 9 avril, le tac-tac extrêmement rapide traduit l’intense concentration des salariées en insertion d’Esperen, une association de confection de vêtements haut-de-gamme et d’upcycling – le recyclage d’anciens vêtements –, basée à Rennes (Ille-et-Vilaine). Trois d’entre elles sont penchées sur leur table et suivent avec attention l’aiguille qui attache un bord noir à d’anciennes bâches de montgolfières, lesquelles deviendront bientôt des housses de vélo.

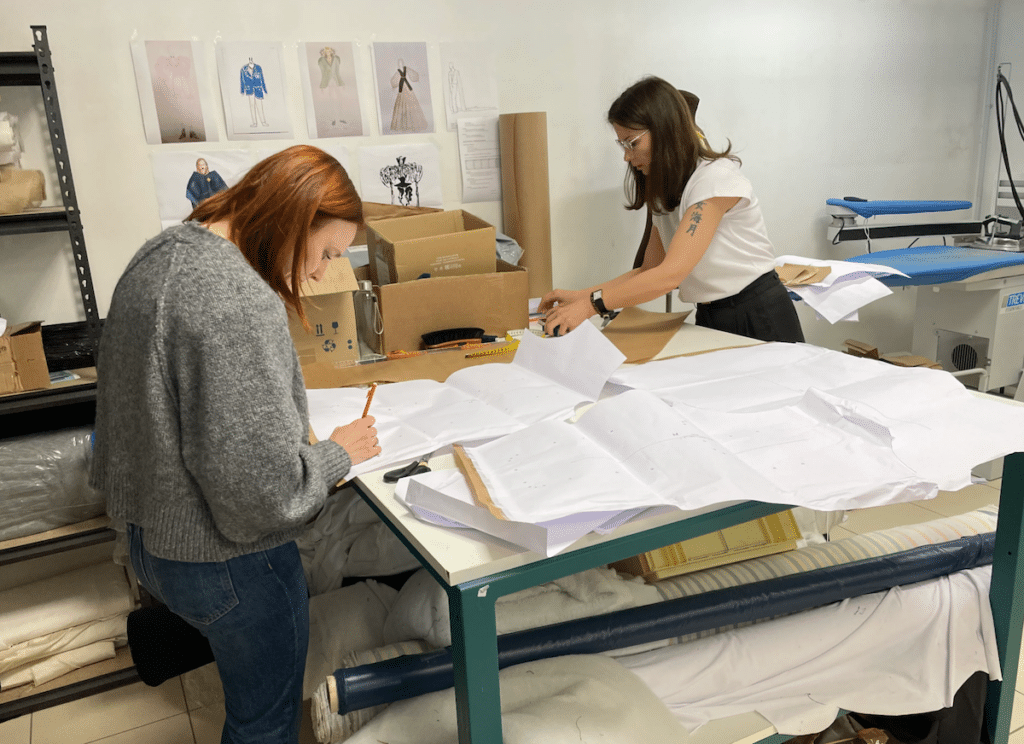

Au fond du local, où s’empilent cartons de tissus et vêtements, deux autres femmes, armées de stylos et de scotch, découpent des patrons pour une nouvelle commande de vestes. «Ici, on fait tout de A à Z», sourit Bastien Guhur, le responsable d’atelier. La particularité de son équipe ? Elle est composée d’exilées : Ukrainiennes, Russe, Turque ou encore Guinéenne, elles étaient généralement couturières professionnelles – ou amatrices – avant de devoir quitter leur terre natale.

C’est le cas de Tatiana, Russe de 50 ans et prototypiste, qui a débarqué dans l’Hexagone en 2018. «C’est une histoire d’ex-mari», raconte-t-elle, en souriant. À l’époque, son ancien compagnon s’était opposé à la politique répressive menée par le président russe, Vladimir Poutine. «Nous avons eu peur qu’il nous arrive quelque chose, donc nous sommes venus nous installer en France», poursuit celle qui confectionnait déjà des vêtements sur mesure en Oural, l’une des plus vastes régions du pays.

«Je ne connaissais pas du tout l’upcycling»

Dès qu’elle a décroché ses papiers de réfugiée, en 2021, Tatiana a cherché un emploi dans son secteur. Après un court séjour en magasin, elle a rejoint Esperen dès son lancement, en octobre 2023. Au-delà de sa vocation d’accompagnement des personnes exilées, l’association tente de confectionner des produits textiles éthiques et écologiques. Ce qui rend «le travail intéressant, créatif, avec de nombreuses missions différentes. Je ne connaissais pas du tout l’upcycling», appuie Tatiana.

Après deux ans en insertion – la durée maximale –, «le but est qu’elles trouvent un emploi, explique Marion Levesque, à la tête de l’organisation, branche rennaise du projet Espero. En France, l’accueil des réfugiés est nul. À leur arrivée, on leur dit d’apprendre le français, puis on les balance dans des métiers en tension. On ne prend jamais en compte leur histoire, leurs qualités.»

Les compétences dans la couture sont de plus en plus rares et, dans l’est de l’Ille-et-Vilaine – ancien bassin textile –, les marques de luxe qui commencent à se relocaliser peinent à recruter. Pour autant, le lien entre Esperen et l’industrie de la mode peine à se tisser. Si les entreprises s’intéressent à cette main-d’œuvre qualifiée, «elles n’ont pas encore adapté leurs conditions d’accueil, regrette Marion Levesque. Les filles, qui ont rarement leur permis de conduire, ne souhaitent pas déménager dans des coins isolés, à des kilomètres de Rennes.»

Quand les vieux draps se transforment en caleçons

À l’atelier, situé dans un grand hangar, les projets ne manquent pas. L’équipe travaille sur des housses de vélo recyclées pour une marque nantaise ; des cirés, créés à partir de voiles de bateau pour un palace haut-de-gamme en Corse ; et des caleçons façonnés à partir de vieux draps.

Benoît Gourlet, directeur technique de la marque de sacs La Virgule, travaille depuis quelques mois avec Esperen : «On cherchait un atelier français qui fabrique des produits issus de déchets textiles. Ça n’était pas simple, l’upcycling est une pratique encore très minoritaire», explique cet ancien ingénieur produit pour Decathlon. Toutefois, ces demandes d’habits issus de matériaux usagés ne représentent pas le gros des commandes que reçoit Esperen.

«Après un an et demi d’activité, le social a pris le pas sur l’écologie, regrette Marion Levesque. C’est très dur de survivre avec des projets d’upcycling quand on a un modèle d’entreprise et un chiffre d’affaires à tenir.» Pour fabriquer un pull upcyclé, il faut trouver les pièces de la bonne couleur afin de pouvoir les assembler, nettoyer les taches, découper les vêtements en petits morceaux pour reformer un rouleau de tissu à peu près uniforme, dessiner le patron et, finalement, assembler le nouveau sweat.

«Ça prend beaucoup de temps. Et, à l’arrivée, ça coûte 20% plus cher qu’un vêtement de la fast fashion, résume Bastien Guhur. Il montre l’un des caleçons blancs et gris cousu à partir de vieux draps. Dans l’idée, c’est super. Mais qui achètera des sous-vêtements à 20 euros ? Pas les riches, en tout cas.»

Le prix est aussi un frein pour les jeunes créateur·ices de mode. «Ils baignent dans l’écologie, ont envie de faire des vêtements éthiques, mais ne peuvent pas suivre financièrement», observe le Breton.

Coudre des bâches de montgolfières

Mais, chez Esperen, l’ambition écologique n’a pas été abandonnée pour autant. «Même si j’ai un peu revu ma copie, on privilégie toujours les marques locales et nationales. C’est toujours mieux que ce qui est fait à l’étranger, en termes d’impact environnemental et de droits humains», conclut Marion Levesque. Un sentiment partagé par Natalia, arrivée d’Ukraine au tout début de la guerre, en 2022.

«Pour moi, c’est le futur. Actuellement, les vêtements de la fast fashion sont produits dans les pays pauvres, où les conditions des femmes et des enfants sont horribles, relate-t-elle. Et, du point de vue de la conception, l’upcycling est super intéressant : on travaille divers modèles et matières, on teste plein de techniques…»

Assise dans son siège à roulettes bleu, Marietou coud les bâches de montgolfières. Tailler de nouveaux vêtements dans d’autres, plus anciens, elle a l’habitude : «Dans mon pays, je transformais souvent des robes en jupes, et vice-versa.». Elle a dû abandonner sa maison après le coup d’État de 2008. Son mari, policier spécialiste du trafic de drogue, était menacé par «des généraux et des procureurs impliqués dans ces trafics», déroule Marietou de sa voix feutrée.

Il lui a fallu plus de dix ans pour obtenir un statut de réfugiée : ni ses gros problèmes de santé – elle a subi deux opérations du dos –, ni la situation politique en Guinée n’ont joué en sa faveur. «Marietou souffre le martyre, on a réduit ses horaires, on la chouchoute», abonde Bastien Guhur. Aujourd’hui, malgré son poste à Esperen, cette mère de 42 ans vit toujours dans un squat.

Alors que son contrat d’insertion touche bientôt à sa fin, elle se dit «très inquiète pour la suite, car c’est compliqué de trouver un emploi dans la mode à Rennes». Comme les autres, Maritou espère continuer de travailler dans la couture même si, pour l’instant, elle n’ose pas penser à l’après.

À lire aussi

-

Quel est vraiment l’impact environnemental de Shein, le géant de l’ultra fast fashion ?

Fashion faut pas. La proposition de loi anti-fast fashion, votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale l’an dernier, arrive au Sénat ce 2 juin. L’occasion pour Vert de lever le voile sur l’une des principales cibles de ce texte : le géant chinois de l’ultra fast fashion. On vous détaille son impact sur l’environnement, étape par étape. -

Bureaux transformés en chambre le soir, écoles ouvertes le week-end : c’est quoi la chronotopie ?

Temps mieux. Alors que les sénateur·ices sont en train de détricoter la loi «zéro artificialisation nette», la «chronotopie» s’affiche comme un contre-pied pour adapter le bâti aux enjeux climatiques. L’idée : multiplier les usages des bâtiments existants en fonction des rythmes de la ville. Reportage près de Rennes.