La cup est pleine. Alors qu’un congé menstruel a été proposé à l’Assemblée nationale, la précarité menstruelle elle, n’a toujours pas disparu, et la tendance n’est pas prête de s’améliorer avec les récentes augmentations du prix des protections. Même si les conséquences environnementales des protections hygiéniques sont difficilement comparables à un aller-retour à Dubaï en jet privé, faut-il privilégier la cup, la culotte menstruelle ou le tampon?

Starship Tampon Falcon 9

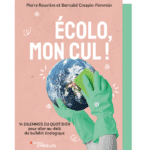

Un peu moins élaboré qu’une fusée Space X décollant vers la planète rouge, mais plus complexe qu’un bouchon d’oreille, le tampon fait intervenir un certain nombre de matériaux différents. Son noyau généralement en viscose (parfois en coton) est roulé sous forme de coussinets accrochés à une petite ficelle en polyester et enveloppé dans un voile en polyéthylène ou en polypropylène. Il peut être accompagné d’un applicateur en plastique pour faciliter l’usage, et le tout est emballé dans une petite boîte en carton ou en plastique.

Une vision rassurante consisterait à nous dire que la viscose est un matériau «naturel» issu du bois, un peu comme le papier. Si l’essentiel de la matière première est végétale, les fibres recréées en bout de course à coups de procédés chimiques sont totalement artificielles. Passer du bois aux fibres nécessite l’utilisation de tout un tas de produits chimiques comme l’hydroxyde de sodium qui auront une influence plus ou moins grande sur les écosystèmes en fonction des rejets dans la nature; du disulfure de carbone qui, en plus d’être inflammable et d’irriter la peau et les yeux, pourra générer un paquet d’autres complications pour les populations exposées.

Du blanchiment de la pâte à coups de composés chlorés jusqu’à la fabrication du noyau absorbant, les pollutions seront multiples. Tout cela sans compter le manque de transparence dont font preuve les metteurs sur le marché vis à vis des compositions exactes de leurs produits. Phtalates, bisphenols, parabens… Autant dire que les boîtes de tampons c’est comme les boîtes de chocolat de Forrest Gump, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Au-delà de ces impacts non négligeables sur l’éco-toxicité des milieux naturels ainsi que sur la toxicité humaine viennent s’ajouter les consommations d’énergie liées à sa fabrication, souvent réalisée dans des pays d’Asie dont le mix électrique repose majoritairement sur le charbon comme l’Inde, l’Indonésie, ou la Chine, qui représentait en 2015 les deux tiers de la production mondiale de viscose.

Manque de bol, la viscose compose près de 80 à 90% du poids du tampon. C’est la production de ce matériau et la fabrication du tampon qui contribueront le plus à son impact environnemental, et ce sur tout son cycle de vie, depuis la coupe du bois jusqu’au traitement en fin de vie, qui se traduit généralement par de l’enfouissement ou de l’incinération étant donné la composition variée des produits et la présence de matière organique après utilisation (quand ils ne sont pas jetés par inadvertance dans les toilettes).

Du jetable au réutilisable ?

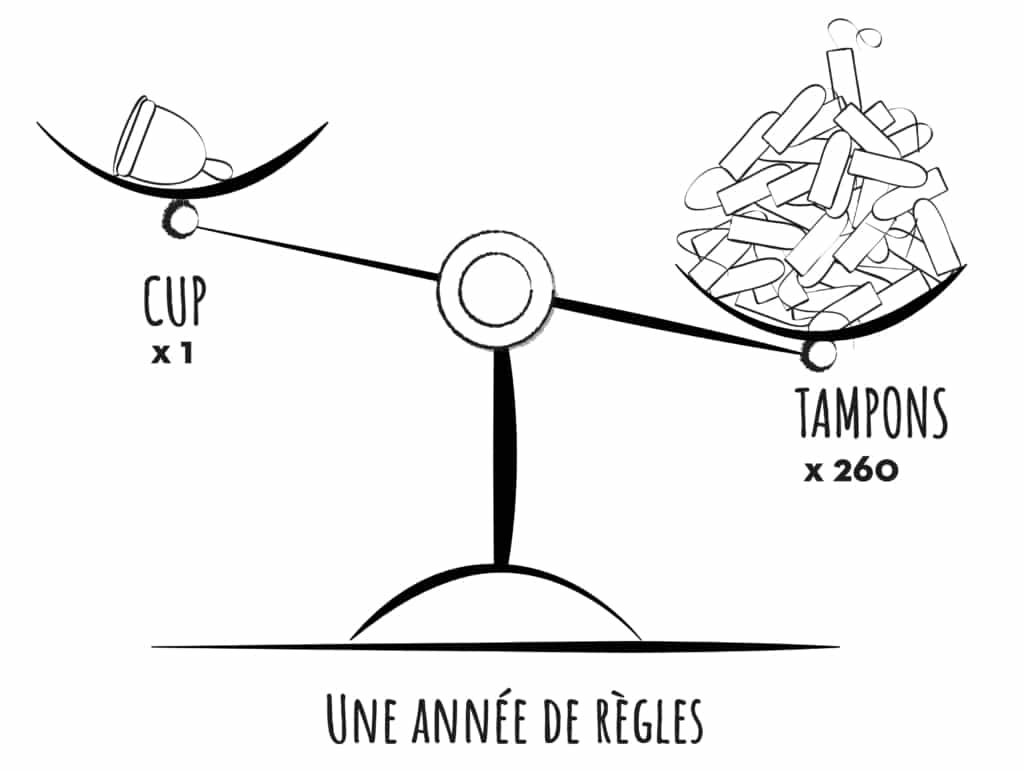

Étant donné son caractère réutilisable, et à condition de la conserver suffisamment longtemps, les enjeux environnementaux associés à la cup ne sont pas tant liés à la production du silicone qui la compose qu’à la phase d’utilisation qui concentre plus de 90% de son impact sur la totalité des indicateurs. Autrement dit, son bilan environnemental pourra sensiblement varier selon les différentes pratiques des utilisatrices, tant au niveau du rinçage que de la stérilisation. Par exemple le simple fait de stériliser sa cup en faisant chauffer l’eau dans une casserole sans couvercle aura des conséquences bien plus lourdes qu’en utilisant une bouilloire. Notons au passage que couvrir sa casserole permettait de réduire l’impact de cette solution jusqu’à 30% sur tous les indicateurs.

En tirant un peu le fil (pas celui du tampon), on réalise alors que la fréquence de stérilisation aura également une importance primordiale. Si la plupart des fabricants recommandent de faire bouillir la cup une fois avant le cycle, certaines utilisatrices jugeront plus rassurant de reproduire la démarche plusieurs fois pendant le cycle, ce qui contribuera indubitablement à alourdir le bilan environnemental de la cup.

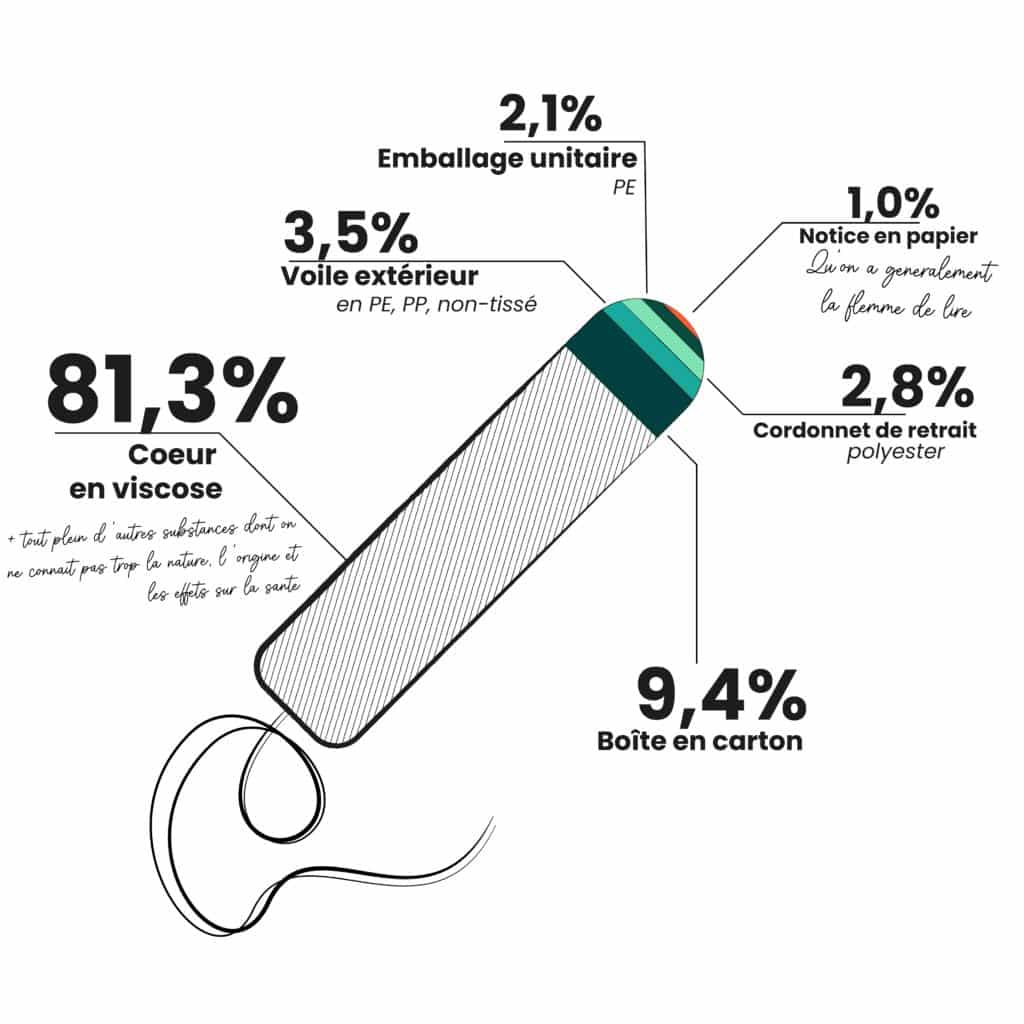

En moyenne, à l’échelle du cycle de vie de ces deux solutions, force est de constater qu’il suffit de deux à vingt réutilisations pour que la cup présente un meilleur profil environnemental que l’équivalent en tampons conventionnels. À moins de la jeter dès la première utilisation ou de la stériliser 15 fois par jour, elle génèrera toujours moins d’impacts que les tampons.

En arrivant à garder sa cup cinq ans, on peut réduire de 62 à 78% son impact sur le changement climatique par rapport à l’équivalent jetable, et de moitié sur les autres indicateurs (consommation d’eau, eutrophisation, acidification etc…). Rendons-nous compte. Sur toute une vie, on peut utiliser près de 10 000 produits à usage unique (contre quelques cups seulement). Autant dire que le bilan des courses n’est pas le même – ni pour l’environnement, ni pour le porte-monnaie, étant donné le prix du paquet de tampons.

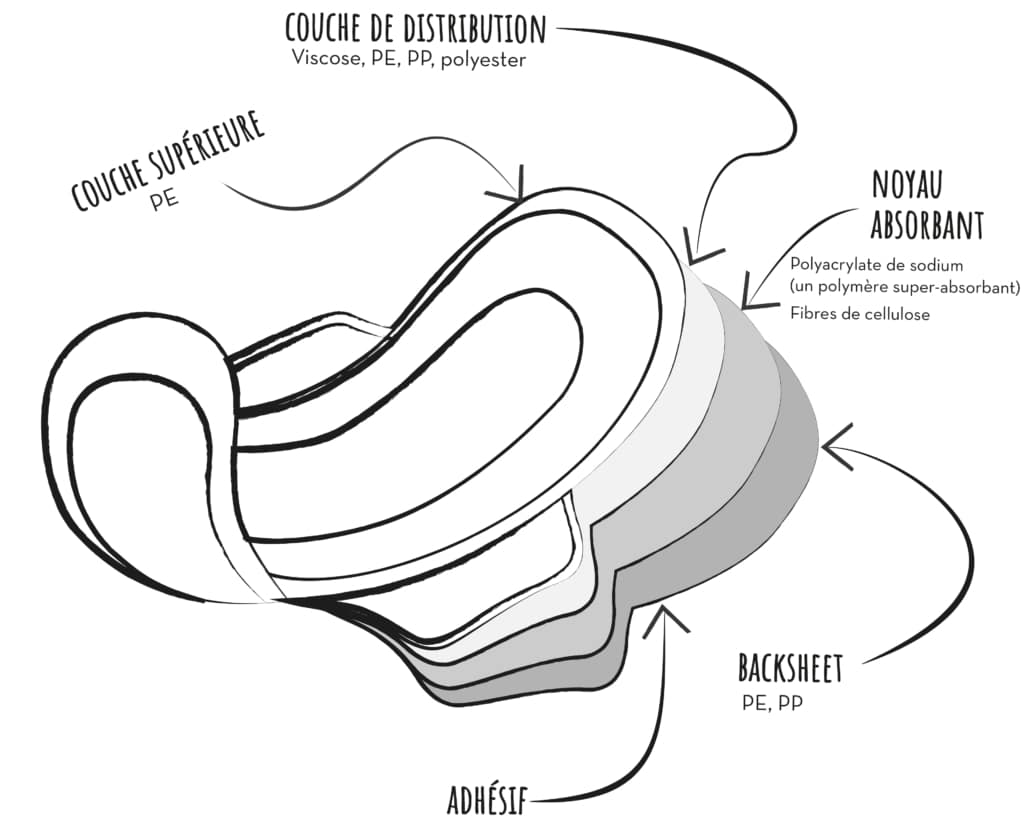

Le constat est le même quand on compare la cup aux serviettes, bien que l’usage soit quelque peu différent. Sous ses airs de tapis volant, la serviette hygiénique est en fait un mille-feuille complexe de plusieurs matériaux ayant chacun une fonction bien précise. Sa production se rapproche d’ailleurs de celle des couches pour bébé, avec un cœur en SAP pour s’assurer d’une bonne absorption.

Des matériaux alternatifs ?

Face à ces enjeux, on pourrait décider de se tourner vers le coton bio. Toutefois, étant donné sa capacité d’absorption plus faible, un usage plus important de matière sera nécessaire, qui peut parfois passer du simple au double, et se traduire par un bilan environnemental plus lourd sur certains indicateurs.

Rappelons nous qu’il n’existe pas de matériau écologique par excellence. Tout dépend du produit dans lequel on l’utilise et du contexte d’utilisation. Cultiver du coton bio pour en faire un produit jetable qui sera vendu deux fois plus cher que son équivalent conventionnel n’est pas forcément la solution la plus optimale, tant pour l’environnement que pour le porte monnaie. Quitte à cultiver ces petits flocons blancs, autant en faire des culottes de règles. Étant donné la durée de vie d’un sous-vêtement ainsi que la quantité de coton nécessaire à sa confection, la culotte menstruelle n’aura jamais les performances environnementales de la cup. Face aux autres solutions, la cup tire son épingle du jeu. Dans la pratique, l’usage de l’une ou l’autre de ces solutions n’est toutefois pas exclusif, et certaines utilisatrices combinent plusieurs produits. De ce point de vue là, la culotte menstruelle couplée à l’usage d’une cup pour les flux importants, semble être le combo gagnant à tous points de vue.

Dame Nature vs Dame Eboshi : 2°C avant la fin des règles

Notons toutefois que si l’usage d’une cup semble être la meilleure solution d’un point de vue environnemental, elle nécessite un système social et économique qui permet son existence, à commencer par une garantie d’accès à de l’eau saine et des infrastructures adaptées !

La réflexion est la même pour les protections à usage unique, dont le prix pourra à l’avenir fortement varier avec les aléas climatiques auxquels nous serons soumis. Que l’on parle de méga-sécheresses, d’inondations ou de ravageurs, il suffit que les rendements agricoles chutent fortement pour voir les prix s’envoler, comme cela a pu être le cas aux États-Unis l’an dernier.

Liberté, égalité, adelphité !

En tout cas ces élucubrations ne visent pas à tomber dans un tampon-shaming misogyne qui s’avérerait contreproductif. Chacune est maîtresse de son choix et les discussions autour du bien-être intime et des protections hygiéniques ne peuvent pas reposer uniquement sur leurs implications écologiques. Mettre en lumière ce sujet ne doit en aucun cas amener à se sentir coupable… d’avoir un corps !

À lire aussi

-

Ecolo mon cul : l’ingénieux manuel pour décrypter nos objets du quotidien

Face au «bullshit écologique», l’ingénieur Pierre Rouvière et l’écrivain Barnabé Crespin-Pommier signent un manuel de vulgarisation très rigoureux et drôle, qui relie le caddie aux crises écologiques. -

Geneviève Pruvost : « Chacun doit prendre en charge une part du métier de vivre »

Geneviève Pruvost est sociologue du travail et du genre au Centre d’étude des mouvements sociaux (EHESS). Auprès de Vert, la chercheuse défend la prise en charge par chacun·e d’une partie des tâches du quotidien, aujourd'hui « déléguées aux machines et aux pauvres », pour faire advenir une société écologique.