Or pâle, blond, orangé, ambré, cuivré… Derrière ses 50 nuances de jaune, impossible de détecter, d’un coup d’œil, si tel pot de miel convoité est de qualité. Son goût ne renseignera guère plus. Or, trafiquer ce nectar s’avère très simple, et très répandu…

Cet article est issu de la série Label Vert, une collaboration entre Vert et

Que Choisir.

Chaque semaine, les journalistes de nos deux médias indépendants analysent des produits, décryptent des tendances et répondent de manière sourcée aux questions que vous vous posez sur la consommation. Le but : vous aider à faire des choix respectueux de votre santé et de l’environnement. Ce partenariat est 100% journalistique, il ne fait l’objet d’aucune contrepartie financière. Retrouvez tous nos articles ici.

C’est quoi le problème ?

Les pratiques sont connues. «Falsification, dilution, substitution, mauvaise représentation de la provenance, produits non issus des abeilles présentés comme du miel, ou encore mise en avant d’allégations trompeuses relatives à l’origine ou à la qualité, énumère la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Les miels vendus avec des revendications spécifiques concernant l’origine botanique, l’origine géographique ou le statut biologique sont particulièrement exposés à ces risques.» Rappelons qu’un miel, par définition, se compose uniquement de la substance sucrée produite par les abeilles de l’espèce Apis mellifera, sans aucun autre ajout.

Bien qu’il véhicule une image champêtre, le miel fait l’objet d’un commerce mondial – et en subit ses travers. Des volumes massifs (600 000 tonnes par an, soit le tiers de la production apicole) passent d’un continent à l’autre, la majorité provenant de Chine, premier producteur et exportateur mondial, mais aussi d’Inde, d’Argentine, d’Ukraine, du Vietnam, du Brésil ou encore du Mexique. Dès lors, il est facile de perdre leur trace. La filière apicole estime que près du tiers de ces échanges portent sur du miel frelaté.

Et l’Hexagone n’est pas épargné. Jadis autosuffisant, il a subi en 40 ans un effondrement de ses populations d’abeilles, du fait du réchauffement climatique, de nouveaux prédateurs, des pesticides, de la perte de biodiversité… Il a donc fallu importer : 35 000 tonnes par an, en plus des 15 000 produites, exposant d’autant plus à des risques de fraudes – sachant que les provenances lointaines n’ont pas l’exclusivité de la triche !

Lors de sa dernière enquête, en 2024, la Répression des fraudes (DGCCRF) a constaté que plus de 40% des miels contrôlés étaient non conformes. Ses prélèvements étant ciblés sur des lots suspects, ce taux est vraisemblablement supérieur à la réalité du marché, mais il illustre l’ampleur du phénomène. Et les tests menés régulièrement par Que choisir confirment ces problèmes. Une batterie d’analyses réalisées par des laboratoires spécialisés permet de détecter la majeure partie des fraudes, en particulier l’ajout de sirop de glucose ou une origine botanique erronée. Encore faut-il que les conditionneurs ou les distributeurs les fassent faire…

Une autre pratique, courante, est de semer la confusion sur les pays de récolte du miel. Les conditionneurs peuvent rechigner à indiquer certaines origines, peu attrayantes aux yeux des Français·es : la Chine n’est pas vraiment vendeuse et l’Ukraine à peine plus. Pourtant, l’indication du ou des pays de récolte du miel est obligatoire depuis 2022 (du moins s’il est mis en pot en France). Or, une enquête menée en 2023 par l’UFC-Que Choisir montrait une tendance de plusieurs marques à «oublier» de mentionner cette origine, et à franciser des miels potentiellement importés, grâce à la présence sur l’étiquette de drapeaux tricolores, d’une carte de France pointant le lieu de la mise en pot – mais pas celui de la récolte –, ou encore de l’adresse du conditionnement, mais toujours pas de la récolte.

Comment bien choisir son miel ?

Alors, comment ne pas se laisser berner ? Vous pouvez a minima adopter quelques réflexes :

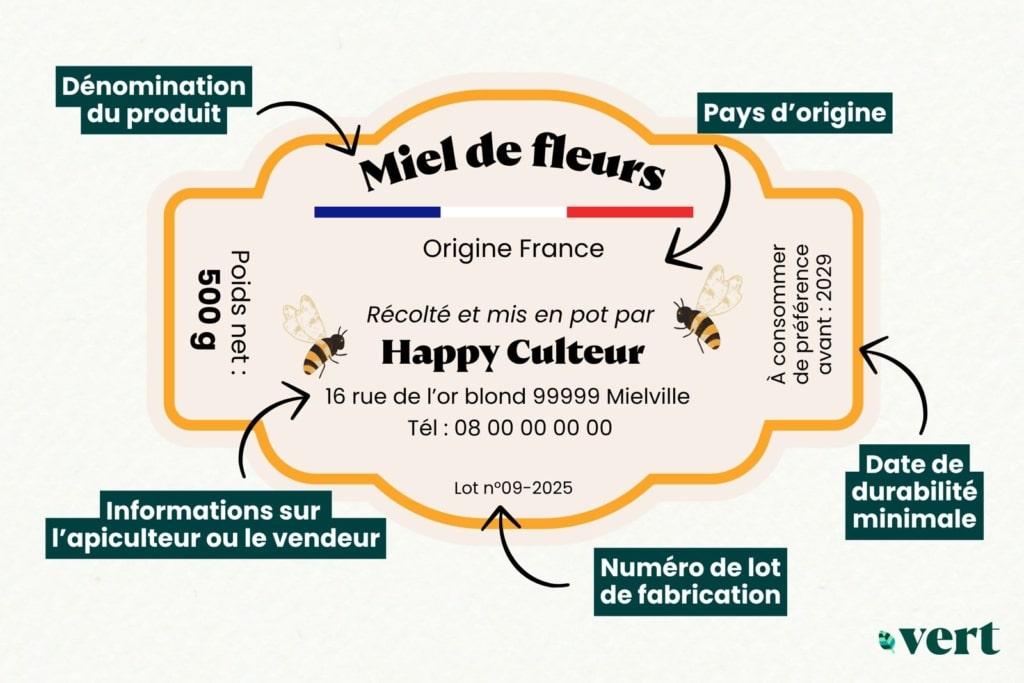

→ Repérer, sur l’étiquette ou le couvercle, les mentions obligatoires concernant la dénomination du produit, le pays d’origine, la date de durabilité minimale, le numéro de lot de fabrication, des informations sur le fabricant ou le vendeur.

→ L’indication du pays de récolte du miel est obligatoire depuis 2022. S’il s’agit d’un mélange de miels conditionnés et vendus en France, tous les pays doivent être mentionnés. Pour les miels importés, les mentions «Mélange de miels originaires de l’UE», «Mélange de miels non originaires de l’UE», «Mélange de miels originaires et non originaires de l’UE» restent possibles.

Du moins pendant encore quelques mois : à partir du 14 juin 2026, le règlement européen obligera à indiquer tous les pays de provenance, ainsi que le pourcentage pour les quatre premiers, a minima.

→ Évitez certaines origines, davantage sujettes à caution que d’autres (Chine, Ukraine, Espagne, Argentine, Belgique par exemple).

→ Préférez l’origine France, ou à défaut un pays précis (pas un vague «UE» ou «non UE»).

→ Méfiez-vous du marketing. Ne vous laissez pas abuser par les drapeaux tricolores ou les termes fleurant bon le terroir. Des expressions comme «miel naturel» ou «pur miel» ne sont pas autorisées. Des mentions telles que «mis en pot par l’apiculteur» ou «sélectionné par l’apiculteur» doivent attirer votre vigilance : elles ne garantissent pas que le miel provienne exclusivement de sa propre récolte.

→ Achetez en vente directe (dans la mesure du possible) auprès d’un·e apiculteur·ice dûment enregistré·e auprès d’une chambre d’agriculture.

→ Trop peu cher : n’espérez pas de la qualité. L’origine chinoise et l’ajout de sirop de glucose s’accroissent quand le prix baisse.

→ Trop cher : Inutile de débourser des sommes folles pour un produit qui reste tout de même du sucre ! D’autant que, pour des produits «tendance» très onéreux, comme le miel de manuka, les risques de fraude s’accroissent aussi.

Les principales fraudes au miel

→ L’adultération : du sirop de sucre, beaucoup moins cher, est volontairement ajouté dans le miel. La Chine surtout, mais aussi l’Inde ou encore l’Ukraine en ont fait un sport national. Une autre cause est le nourrissage des abeilles avec du sirop de sucre en période de floraison insuffisante. Cette pratique est autorisée, à condition que ce sirop ne se retrouve pas dans le produit final, ce qui arrive parfois.

→ La falsification de l’origine botanique. Par exemple, un miel étiqueté «miel d’acacia» alors qu’il est en réalité issu du butinage d’autres fleurs, ou dans une proportion insuffisante de la fleur annoncée.

→ La falsification du pays d’origine : plusieurs pays sont des plaques tournantes du commerce mondial du miel, et potentiellement des étapes de «blanchiment» de l’origine – en particulier chinoise, peu vendeuse. Parmi eux, l’Argentine, l’Espagne, la Pologne…

→ La mention indue d’une certification de qualité supérieure (bio, IGP, AOP). La référence au terme géographique est interdite hors signe de qualité. Ainsi, «Provence» est réservée à la seule IGP «Miel de Provence» ; l’apposer hors de l’IGP, même s’il est produit dans cette région, est interdit. Pour rappel, il existe deux AOP (miel de Corse et miel de sapin des Vosges) et quatre IGP (miel d’Alsace, miel de Provence, miel des Cévennes et miel des Landes).

→ Des affichages trompeurs, laissant croire aux consommateur·ices qu’elles et ils achètent un miel produit en France, ou exclusivement issu de la récolte d’un·e apiculteur·ice, alors que ce n’est pas le cas. Il suffit d’orner le pot d’un drapeau français, d’une carte de l’Hexagone, de la mention «miel de nos terroirs», «artisanal», etc.

→ Des dénominations trompeuses ou fantaisistes : «miel» est apposé sur le pot, alors qu’il est mélangé à d’autres ingrédients. Ainsi, le «miel d’écureuil» est en réalité un mélange de miel et de poudre de noisette. De même, les dénominations telles que miel de curcuma, de safran, aux truffes, aux amandes, etc., sont interdites.

→ Des allégations nutritionnelles non justifiées, telles que «miel bien-être», «source de…», «riche en…» sont interdites. Par ailleurs, aucune allégation santé n’est autorisée.

→ Des problèmes de qualité sanitaire : certains miels dépassent les limites autorisées de pesticides ou d’antibiotiques.

→ Des problèmes de fraîcheur (miel trop vieux, mal conservé) : la réglementation fixe un seuil au-delà duquel le miel est non conforme.

À lire aussi

-

Diabète, cancers… le régime végétarien réduit les risques de développer certaines maladies

Steak faché. Le régime végétarien, qui exclut la viande et le poisson de l’alimentation, présente plus de bénéfices que d’inconvénients pour la santé, montre une analyse de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire. En revanche, il accroît les risques de fractures. Les expert·es abondent de conseils pour éviter les carences. -

Bébés contaminés, abeilles en danger… cinq chiffres fous sur l’acétamipride, ce pesticide en passe d’être réautorisé en France

Mal à l'abeille. À partir du 26 mai, les député⸱es débattront de la réautorisation sous conditions d’un puissant insecticide : l’acétamipride. Persistance dans l’environnement, menaces pour la biodiversité et la santé humaine, dépendance de certains secteurs agricoles… Vert a épluché des dizaines d’études et brosse le portrait de ce produit à hauts risques.