Chères toutes et chers tous,

À quelques jours du premier tour des élections législatives, et alors que tout le monde ne jure plus que par l'écologie, nous nous poserons tou·tes ensemble cette folle question : l'écologie de droite peut-elle nous sauver ?

📅 Ce lundi 6 juin, à 19h à la Recyclerie (Paris 18ème), nous échangerons avec le politiste Bruno Villalba, spécialiste de l'écologie politique ; Olivier Blond, fondateur d'un think tank qui veut créer un récit écologique de droite ; la députée (Horizons) Valérie Petit, qui a théorisé « l'écologie turquoise », ainsi qu'avec la candidate (Nupes) à Boulogne-Billancourt Pauline Rapilly Ferniot, habituée à ferrailler avec la droite locale sur l'écologie et fondatrice du collectif Ibiza (oui, celui du faux Blanquer).

Pour tout savoir de cette soirée et vous inscrire, cliquez ici.

De Rio à la Creuse, les terres et les conférences universelles sont-elles vouées à n'être qu'artificielles ?

L’artificialisation des sols atteint de nouveaux sommets

Terres minées. Après la pandémie, l’artificialisation des sols a bondi en 2021 et la concentration des exploitations a continué de s’intensifier, prévient un récent rapport sur l’état des marchés fonciers ruraux.

Une reprise généralisée des transactions après la crise sanitaire et un modèle qui peine à évoluer : c’est la conclusion du dernier rapport annuel de la fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les Safer, qui veillent sur les transactions foncières agricoles.

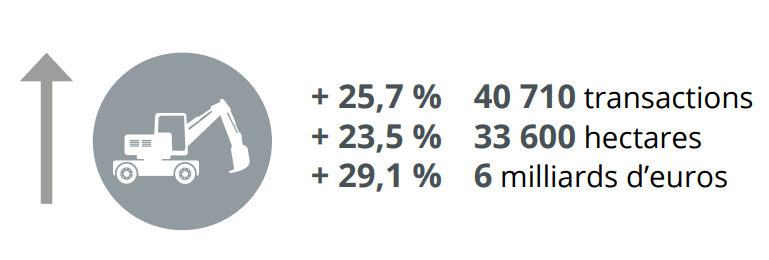

Les marchés de l’urbanisation et de l’artificialisation des terres sont en plein boom : on constate une hausse de 25% du nombre d’opérations entre 2020 et 2021, ce qui signifie l’artificialisation de plus de 33 000 hectares de terrain. Un niveau jamais atteint depuis 2009.

Parmi les causes de cette dynamique, les futures restrictions liée à la loi « climat et résilience », qui prévoit notamment d’atteindre « zéro artificialisation nette » des sols d’ici 2050 avec une forte réduction de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers dès 2030. D’aucuns auront voulu anticiper ces futures contraintes en hâtant certaines opérations foncières.

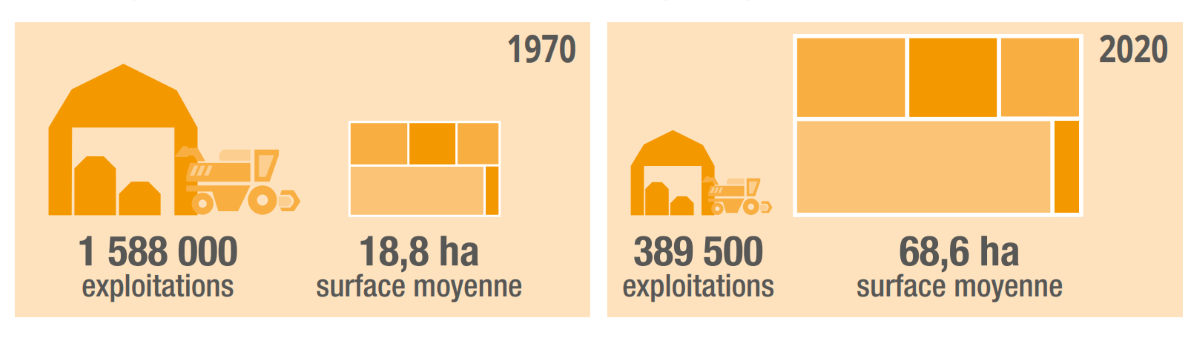

Confirmant un phénomène de concentration déjà bien enclenché, les Safer alertent sur l’urgent et nécessaire renouvellement générationnel dans la possession des terres. Alors que la moyenne d’âge des agriculteur·rices augmente d’année en année et que les départs en retraite ne sont pas compensés, le réseau appelle de ses vœux la pérennisation des structures à taille humaine : faire place aux jeunes et aux petites exploitations, contre l’accaparement des terres.

Si c’est bien elle qui peut décider de l’attribution des terres agricoles grâce à son droit de préemption, elle n’a plus la main dès lors que celles-ci sont détenues par des sociétés agricoles qui cèdent leurs parts, ou lorsque les communes décident d’un changement du plan local d’urbanisme (PLU), en faisant passer des terres agricoles en terrains à urbaniser. Et l’enjeu est essentiel : décider de qui exploite le foncier et comment, c’est aussi décider de notre modèle agricole et de notre capacité à respecter les engagements pris pour s’adapter au bouleversement climatique.

· L’Allemagne et les Pays-Bas vont procéder à des forages communs sur un nouveau champ gazier en mer du Nord, a annoncé le gouvernement néerlandais ce mercredi. Ce projet controversé n’est pas nouveau, mais il est fortement accéléré par la situation géopolitique. Mardi, la société russe Gazprom a suspendu ses livraisons de gaz au fournisseur néerlandais GasTerra car il refusait de payer en roubles. Il y a un an, le land allemand de la Basse-Saxe avait décidé de ne pas délivrer de permis de forage à cet endroit, mais a également changé d’avis « en raison de la guerre en Ukraine », selon le communiqué néerlandais. - Connaissance des énergies (AFP)

· L’impact du réchauffement climatique dans les Alpes est visible depuis l’espace, conclut une étude publiée jeudi dans la revue Science, qui a observé le verdissement de la chaîne de montagnes au cours des 38 dernières années grâce à des satellites. Un phénomène imputable à la réduction de la couverture neigeuse et au développement de la végétation, qui se densifie et colonise de nouvelles zones avec la hausse des températures et des précipitations. Depuis 1984, la végétation a progressé dans 77% des terres situées au-dessus de la limite des arbres en altitude. - La Voix du Nord (AFP)

· Le glyphosate empêche les abeilles de maintenir leurs colonies à la bonne température et pourrait mettre en danger leur capacité de reproduction, alerte une étude publiée jeudi dans Science. Jusqu’à présent, les évaluations réglementaires des risques liés à l’usage de cet herbicide controversé n’avaient pas identifié de dommages causés aux pollinisateurs. Or, les auteur·rices de l’étude précisent que ces rapports ne vérifient que la létalité immédiate de ces produits sur les pollinisateurs en bonne santé, et non les impacts non-mortels et à long terme. - The Guardian (anglais)

« À la fin, c’est un jeu de perdant-perdant : avant de frapper, le réchauffement climatique ne demandera pas qui a financé et qui n’a pas financé. »

Il y a trente ans jour pour jour s’ouvrait le Sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Cette première conférence universelle a posé les jalons de la diplomatie climatique pour des décennies à venir : c’est à Rio que l’on a instauré le principe des conférences mondiales de l’ONU (les COP) annuelles sur les changements climatiques, la biodiversité et la désertification. C’est aussi à cette occasion qu’ont été définis le développement durable et le réchauffement climatique, ainsi que tous les principes d’action qui régissent les négociations internationales. Dans un riche entretien à Vert, Bettina Laville, ex-conseillère d’État et organisatrice du Sommet de la Terre en 1992, revient sur l’héritage de la conférence de Rio et évoque l’avenir de la diplomatie climatique.

Les carnets du scarabée : tous savoir sur nos compagnons à plumes et à feuilles

C’est le printemps ! Le rossignol chantonne en pleine nuit, le chèvrefeuille dégage ses effluves sucrés et les cigognes alsaciennes nichent sur les platanes des boulevards. Mais au-delà des plus communs, savez-vous reconnaître arbres et oiseaux, en ville comme aux champs ? Pour vous prêter main forte, les Éditions Tana publient deux ouvrages, sobrement intitulés Oiseaux et Arbres, de leur nouvelle collection Les carnets du scarabée.

« On protège mieux ce que l’on aime, et on aime mieux ce que l’on connaît », pose l’éditeur. Observer, identifier, partager pour progressivement redéfinir notre rapport au monde ; loin des manuels d’identification, ces guides courts, jolis et ultra pédagogiques sont de véritables portes d’entrée dans l’exploration de notre environnement et la sauvegarde du vivant.

Avec Oiseaux, le naturaliste Raphaël Sané et l’ornithologue Fabrice Schmitt outillent les curieux·ses de jumelles et d’applications smartphone pour partir en quête des quelque 350 espèces régulières de volatiles que compte la France. De conseils en exercices pratiques, de répertoires des grands groupes d’oiseaux en code de conduite, on s’initie par petites touches à distinguer les multiples ramages.

Qu’est-ce qui différencie le charme du hêtre ? Qu’est-ce qu’une ripisylve ? Des racines les plus profondes aux cimes les plus hautes, le volume Arbres, par le botaniste Boris Presseq, passe à la loupe les essences les plus courantes et nous fait poser un regard neuf et averti sur les géants feuillus qui nous entourent.

Oiseaux, Raphaël Sané, Fabrice Schmitt, Éditions Tana, avril 2022, 136p., 13,90€

Arbres, Boris Presseq, Éditions Tana, avril 2022, 120p, 13,90€

La révolte écolo dans les grandes écoles

Déterminé·es. Le 30 avril, huit étudiant·es de la célèbre école AgroParisTech prenaient la tribune de leur soirée de remise des diplômes pour appeler les leurs à bifurquer ; c'est-à-dire quitter le chemin tracé par des études qui préparent les futurs cadres de l’agro-industrie. La vidéo de leur intervention a été vue plusieurs millions de fois. Pourquoi un tel retentissement ? Est-ce le signe d’un mouvement qui se généralise dans les grandes écoles ? Quid de celles et ceux qui restent sur la voie dessinée par leur cursus ? Autant de questions auxquelles tente de répondre Arrêt sur images, dans l’une de ses dernières émissions, disponible en accès libre.

+ Loup Espargilière, Juliette Quef, et Anna Sardin ont contribué à ce numéro.