Chères toutes et chers tous,

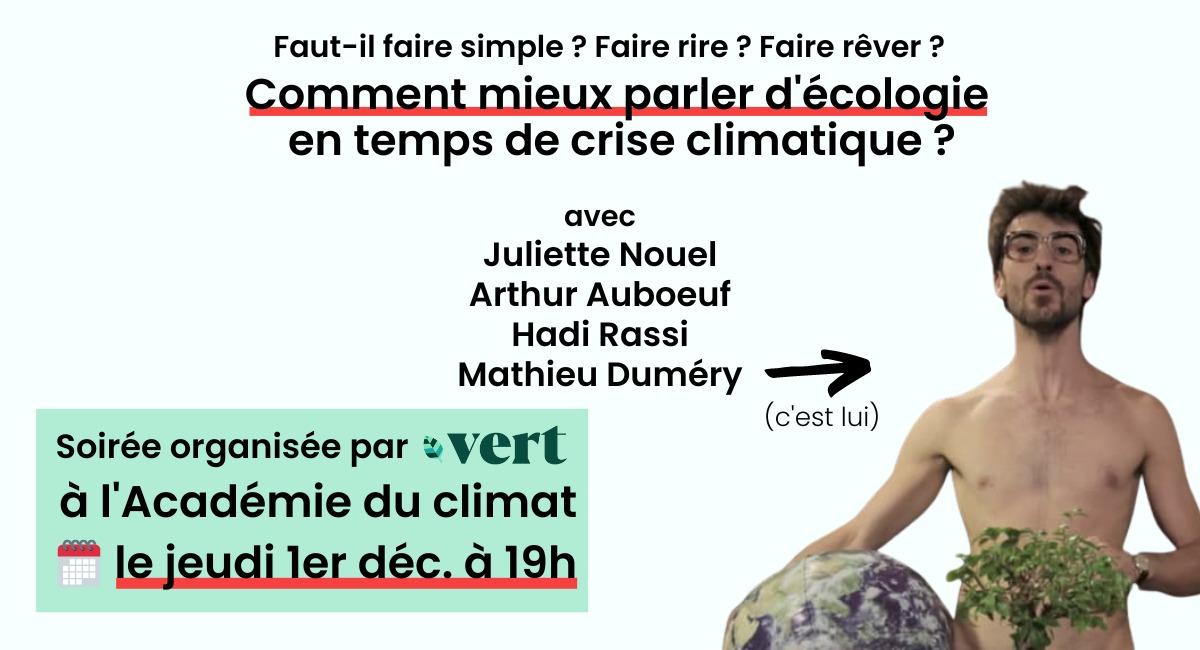

📅 SAUVEZ LA DATE. Faut-il faire simple ? peur ? rire ? rêver ? Jeudi 1er décembre, à 19h, nous organisons une soirée EXCEPTIONNELLE (nous pesons nos mots), lors de laquelle nous nous demanderons comment mieux parler d'écologie pour toucher nos concitoyen·nes. Nous aurons le plaisir d'échanger avec la journaliste et créatrice de la fresque de l'adaptation Juliette Nouel, le cofondateur de Time for the planet et star de Linkedin Arthur Auboeuf, le célèbre Professeur feuillage Mathieu Duméry et le comédien "ami des lobbies" Hadi Rassi. Le nombre de places est assez restreint, inscrivez-vous sans attendre en cliquant ici.

Faut-il chasse garder quand la biodiversité est en train de s'effondrer ?

L’agriculture s’invite à la COP27, pour le meilleur et pour le pire

Le champ du cygne. À la 27ème conférence des Nations unies (COP27) sur le climat, les États ont promis de prendre des engagements en matière d’agriculture, mais la partie est mal entamée.

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) le secteur agricole est responsable de 37 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, en incluant la déforestation. Il est dans le même temps un puits de carbone important, puisqu’il séquestre 29 % des émissions de gaz à effet de serre dans les sols (Le monde). Surtout, la chaîne de production déjà branlante – 30 à 50% des aliments sont gaspillés dans le monde tandis que 800 millions de personnes souffrent de la faim – est fortement menacée par les effets du changement climatique.

Après avoir engagé un dialogue (dit de Koronivia) lors de la COP23 à Bonn, les pays sont censés prendre des engagements cette année. Mais « les négociations sont difficiles », confie Marie Cosquer d’Action contre la faim. « La guerre en Ukraine génère des tensions extrêmes qui phagocytent les débats ». Les États peinent en outre à trouver des intérêts communs : les pays du Sud réclament des moyens financiers que ceux du Nord leur refusent, les États-Unis défendent la « smart agriculture » à base de biotechnologies et d’organismes génétiquement modifiées (OGM), tandis que l’Europe tente de pousser l’agroécologie.

En attendant que les négociateur·rices arrivent à s’entendre (ou pas), ce sont les plus technophiles qui s’illustrent. Menée par les États-Unis et les Émirats arabes Unis, la coalition Aim for climate veut notamment mener des expérimentations pour réduire l’impact des rots des bovins, chargé de méthane, puissant gaz à effet de serre. Une autre initiative américaine, The global fertiliser challenge, vise à améliorer l’efficacité des engrais. Enfin, la Fondation Bill et Melinda Gates a promis 1,4 milliard de dollars pour le financement d’innovations numériques à destination des petits paysans. Autant de « fausses solutions qui détournent les flux financiers des structures paysannes qui en auraient plus besoins que de drones », commente Marie Cosquer.

· Mercredi, le groupe parlementaire des Républicains à l’Assemblée nationale a réclamé la création d’une mission d’information sur le suivi des objectifs climatiques de la France. Cette demande intervient à la suite de la publication d’une vidéo dans laquelle Emmanuel Macron a défendu son bilan écologique dimanche dernier. - Le Parisien

· Mercredi encore, la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a précisé que la France ne soutiendrait pas la position de la Commission européenne de maintenir l’Union européenne dans le Traité sur la charte de l’énergie (TCE), qui permet aux compagnies énergétiques d’attaquer les États dont les politiques peuvent nuire à leur rentabilité. Fin octobre, Emmanuel Macron avait annoncé le retrait du traité par la France (notre article), une décision bien moins lourde de conséquences que la sortie coordonnée de l’UE.

· Mercredi toujours, la commission des lois de l’Assemblée nationale a rejeté le principe de l’abolition de la corrida, proposée par le député insoumis Aymeric Caron. Le texte sera tout de même examiné dans l’hémicycle le 24 novembre dans le cadre de la niche parlementaire de la France insoumise, c’est-à-dire le jour où le parti peut fixer son propre ordre du jour. - Libération

« Le Brésil est de retour ! »

COPacabana. Le nouveau président brésilien, Lula, a été accueilli comme une star hier à la COP27, pour son premier déplacement à l’étranger. Le leader de la gauche brésilienne a promis de réparer les outrances de son prédécesseur, Jair Bolsonaro, responsable en particulier d’une explosion de la déforestation. « Nous allons renforcer et reconstruire tous les organes de surveillance et de suivi qui ont été démantelés ces quatre dernières années. Nous punirons rétroactivement toutes les actions illégales, que ce soit les chercheurs d'or, les mines ou bien les occupations de terre », a-t-il promis. Il a d’ailleurs proposé d'organiser la COP30 en 2025 en Amazonie brésilienne. « Je suis aussi revenu pour encaisser ce qui avait été promis », a-t-il lancé, critiquant vivement les promesses de financements non-tenues par les pays développés.

x30

Mortel. Les dépenses militaires des pays riches sont plus de trente fois supérieures à leur budget climat, révèle une étude du Transnational Institute. Entre 2013 et 2021, ces dépenses ont grimpé de 21,3 % pour atteindre 9 450 milliards de dollars (et autant d’euros) tandis que les financements dédiés au climat s’établissent à 244 milliards. La France est le cinquième pays le plus généreux avec son armée derrière les États-Unis, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni. L’étude souligne que le secteur militaire représente à lui seul 5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (contre 2 % pour l’aviation). Sa consommation de pétrole est équivalente à celle d’un pays comme la Belgique.

Où sont les femmes ? Elles sont sous-représentées à la COP27, s’inquiètent plusieurs associations auprès de la BBC. Sur la « photo de famille », prise au début du sommet, figurent 110 dirigeant•es dont seulement sept femmes. Et elles ne représentent que 34 % des négociateur•ices cette année, selon la BBC, loin du pic de 40 % atteint en 2018. Certaines délégations sont composées à plus de 90 % d’hommes. Pourtant, les femmes sont les plus durement touchées par les effets du changement climatique, rappelle ONU Femmes.

Tends l’argent ! L’Union européenne et quatre de ses États membres (France, Allemagne, Pays-Bas et Danemark) ont promis de flécher plus d’un milliard d’euros de financements climatiques vers les pays africains, dont 60 millions seront spécifiquement destinés à réparer des dommages déjà subis. L’enveloppe mobilise des programmes nouveaux et existants, sans que l’on sache dans quelles proportions. L’Europe continue en revanche de s’opposer à la demande des pays vulnérables de créer un fonds international plus large spécifiquement dédié au financement des pertes et dommages. - BFMTV (AFP)

Fossile à dire. En parallèle des négociations techniques, les États commencent à préparer une « cover decision », plus politique, qui clôturera le sommet. Pour l’instant, le projet de texte soumis par la présidence égyptienne réitère la nécessaire diminution du charbon déjà évoquée à Glasgow, mais l’Inde pousse pour que l’ensemble des énergies fossiles soient évoquées. Le pays est un important producteur de charbon, il veut mettre les économies développées face à leur propre dépendance au gaz et au pétrole.

La chasse est-elle nécessaire pour réguler la faune sauvage ?

Chasse gardée ? Alors que s’ouvre, ce jeudi, le procès de deux chasseurs pour « homicide involontaire » envers Morgan Keane, un jeune homme de 25 ans tué dans son jardin en 2020, Vert fait le point sur le rôle de la chasse dans la régulation des espèces sauvages.

Quels animaux sont chassés en France ?

En France, 22 millions d’animaux sont tués chaque année et 90 espèces peuvent être chassées. Selon les tableaux de chasse constitués par l’Office français de la biodiversité (OFB), le nombre de grands mammifères abattus a fortement augmenté ces dernières décennies. Ainsi, 69 876 cerfs élaphes ont été tués en 2020 contre 5 395 en 1973, et 801 375 sangliers en 2020 contre 35 893 en 1973, soit 22 fois plus. Cependant, ce sont les oiseaux qui paient le plus lourd tribut en France. Ils représenteraient ainsi 80% des prises de la saison 2013-2014.

Ces animaux représentent-ils une menace et font-ils des « dégâts » ?

« La grande majorité des animaux tués à la chasse, approximativement 90 ou 95 % n'ont pas besoin d'être régulés », détaille le biologiste Pierre Rigaux auprès de Vert. Par exemple, 10 à 15 millions de faisans sont élevés puis relâchés en France chaque année, estime l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas).

Les principaux responsables de dégâts aux cultures et dans les forêts sont les sangliers, les cerfs et les chevreuils. Leur population a fortement grimpé ces dernières décennies. Un rapport parlementaire de 2019 pointe des causes multiples à cet accroissement, notamment « l’intérêt porté par les chasseurs au grand gibier, les encourageant à adopter une gestion visant à conserver les populations ».

Pourrait-on envisager la fin de la régulation pour autant ?

Chasse et régulation ne sont pas synonymes. Dans le canton de Genève, en Suisse, la chasse a été interdite en 1974, suite à un vote de la population, mais « des tirs de régulation professionnels effectués par les gardes de l'environnement sont réalisés avec un matériel de pointe, de manière à causer un minimum de stress et de souffrance à l'animal. » « Il faut probablement de la régulation mais il faut aussi changer la manière dont on la pratique qui n’est pas optimale », explique Philippe Grandcolas, écologue et directeur de recherches au CNRS.

Un décryptage à retrouver en intégralité sur vert.eco

BFM se transporte en 2050 pour imaginer le climat à partir de deux scénarios opposés

Deux salles, deux ambiances. « Nous avons interrompu notre marche suicidaire vers la catastrophe climatique » ou « Le scénario du pire est en train de se réaliser sous nos yeux ». Au cours d’une soirée spéciale sur le climat, BFMTV s’est plié à l’exercice du docu d’anticipation pour imaginer la vie en 2050 à partir de deux scénarios très documentés : l’un, positif, raconte comment on a réussi à enrayer le réchauffement climatique, au prix d’immenses transformations de la société, tandis que l’autre, le « pari perdu », révèle les terribles conséquences d’un monde à +2,4°C à la moitié du siècle.

+ Loup Espargilière, Justine Prados et Juliette Quef ont contribué à ce numéro