Chères toutes et chers tous...

Rien ne servira plus d'appeler les pompiers quand il n'y aura plus d'eau à pomper.

Un épisode de chaleur précoce va aggraver la sécheresse en France

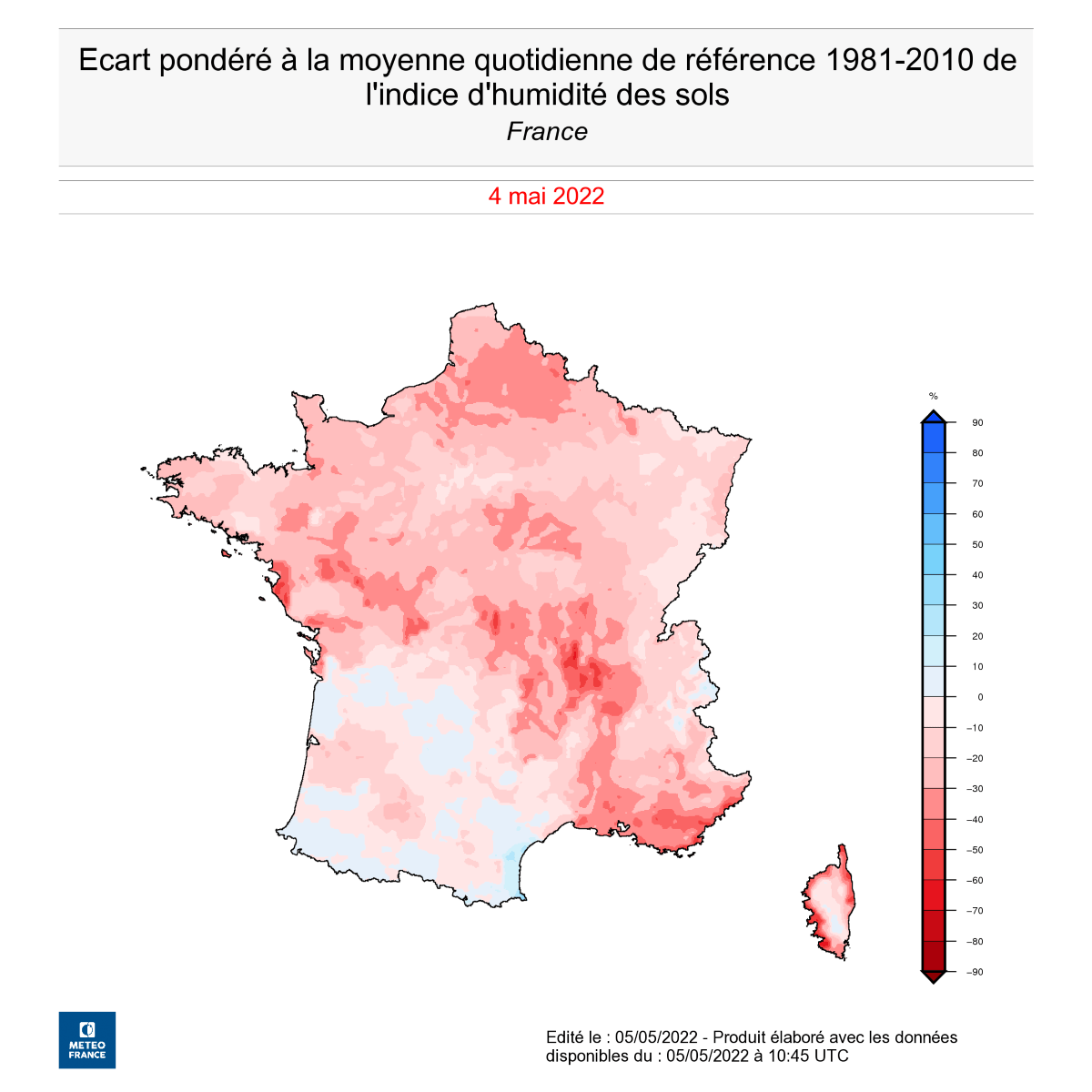

C’est chaud. Si l’épisode qui touche la France cette semaine n’est pas assez intense pour constituer une « vague de chaleur » à proprement parler, de telles températures pour un début de mois de mai sont remarquables. Elles devraient aggraver la sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois déjà.

Depuis le début de semaine, la majeure partie du territoire français fait l’expérience de températures dignes d’un beau mois de juillet. Si un premier pic de chaleur devrait être atteint demain avant de retomber en fin de semaine, la perturbation va reprendre de plus belle dès ce weekend et jusqu’au mercredi suivant. La situation n’est pas inédite, mais elle mérite d’être remarquée : pour Alexandre Flouttard, ingénieur prévisionniste à Météo-France, c’est bien la précocité de telles températures qui impressionne, ainsi que l’étendue géographique et la durée du phénomène.

Les critères de la « vague de chaleur » ne sont pas encore remplis, confirme à Vert Alexandre Flouttard : « Il y a vague de chaleur quand la température nationale dépasse les 25,3° durant trois jours consécutifs, sans redescendre au dessous d’un certain seuil, même la nuit ». Des températures élevées, certes, mais pas d’épisode caniculaire en prévision, rassure-t-il. Et la fraîcheur devrait revenir le soir.

« Les températures atteindront localement les trente degrés sur une partie du sud de la France ». L’annonce pourrait faire rêver, si les jours chauds à venir n’allaient pas aggraver la sécheresse qui frappe déjà les sols français depuis plusieurs mois. Après un hiver et un début d’année avares en pluies, le déficit s’accumule et les sols agricoles sont à sec.

Les nappes phréatiques - ces réservoirs d’eau souterrains - sont également très peu rechargées. Le dernier état des lieux effectué par le service géologique national (BRGM) faisait état d’une situation peu réjouissante au début d’avril.

Pour l’hydrologue Emma Haziza « cette année est très particulière, puisqu’on va démarrer l’été sans les réserves [en eau] hivernales qui permettent de tenir tout au long de l’année, a-t-elle expliqué à France info ce lundi. Il va donc nous falloir opérer des choix, entre les besoins qui seront couverts et ceux qui le ne seront pas ».

Ce qui est déjà à l’œuvre dans les quinze départements en « alerte sécheresse », tenus de mettre en place des mesures de limitation de l’usage de l’eau en prévision d’éventuelles pénuries à venir. En fonction des niveaux d’alerte, les restrictions sont échelonnées, allant de la simple incitation pour les particuliers et les professionnels à surveiller leur consommation, à l’interdiction de tout usage - à l’exception de l’eau potable.

· Jeudi dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a recadré la France sur sa mauvaise prise en compte de l’impact des projets d’aménagement sur les ressources en eau. L’instance européenne avait été saisie par le Conseil d’État français à la suite d’un recours déposé par l’association France Nature Environnement. Cette dernière contestait un décret permettant de ne pas prendre en compte les « impacts temporaires » causés sur les réservoirs et les cours d’eau, notamment, lors de la construction d’infrastructures. La Cour de justice a jugé que de telles dérogations ne sauraient être autorisées et a renvoyé l’affaire devant le Conseil d’État. - France Nature Environnement

· Il y a désormais une chance sur deux pour que le seuil d’un réchauffement de 1,5 °C par rapport aux températures de l’ère préindustrielle soit temporairement dépassé au cours des cinq prochaines années, a alerté l’Organisation météorologique mondiale (OMM) dans un bulletin publié lundi. Alors que la probabilité d’un tel événement était proche de zéro en 2015, elle augmentera dorénavant d’année en année. « Une seule année de dépassement du seuil de 1,5 °C ne signifie pas que nous aurons franchi le seuil emblématique de l’Accord de Paris », tempère le Dr Leon Hermanson, coordinateur du bulletin.

· La quinzième conférence des parties de l’ONU (COP15) sur la désertification s’est ouverte ce lundi à Abidjan (Côte d’Ivoire) en présence de plusieurs chef·fes d’État. Jusqu’au 20 mai, les pays participants tenteront de s’accorder sur des mesures de lutte contre la dégradation des terres et ses conséquences sur les populations et la biodiversité. 40 % des terres sont désormais dégradées, a alerté la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) dans un rapport publié fin avril. - Le Monde (AFP)

« La conséquence indirecte est que des gens meurent de faim en Afrique, parce que nous mangeons de plus en plus de produits biologiques »

- Erik Fyrwald, patron de Syngenta le 8 mai 2022

Bio pas logique. La menace d'une crise alimentaire mondiale serait telle qu’il nous faudrait abandonner... l'agriculture biologique, selon le patron de Syngenta, Erik Fyrwald, dans un entretien publié dimanche dans la Nouvelle gazette zurichoise. Le patron du géant bâlois des pesticides et des semences a plusieurs griefs à l’égard de la bio. Celle-ci présenterait des rendements jusqu'à 50 % inférieurs selon les produits, nécessiterait de recourir à de grandes surfaces de culture, de labourer les champs et augmenterait les émissions de CO2 de l’agriculture… Pire, les consommateurs seraient « prêts à payer beaucoup pour cela ». Sa solution pour contrer la menace de crise alimentaire mondiale ? Augmenter la production agricole des pays du Nord en ayant recours à l’agriculture « régénérative » - inspirée de la rotation des cultures pratiquée par l’agriculture biologique - tout en ayant largement recours aux pesticides et aux OGM… Des éléments de langage habituels des tenants de l’agriculture industrielle qui n’hésitent pas à brandir le spectre de la faim dans le monde pour justifier leur modèle.

Comment le cabinet McKinsey pèse (aussi) sur les négociations pour le climat

Le scandale McKinsey, qui a éclaté pendant la campagne présidentielle, a révélé l’influence des cabinets de conseil dans les décisions prises au plus haut niveau de l’Etat. Leur emprise est cependant loin de se cantonner à la France ou au mandat d’Emmanuel Macron ; voilà des années que les cabinets de conseil essayent de peser sur les négociations climatiques.

Petit retour en arrière. Nous sommes en 2007, deux ans avant la quinzième conférence de l’ONU (COP15) sur le climat, qui doit se tenir à Copenhague (Danemark). Les pays du monde entier doivent s’y retrouver pour décider comment lutter contre le changement climatique. Mais cette édition est majeure. De nouveaux objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre doivent y être établis, car ceux du protocole de Kyoto, le premier accord climatique onusien adopté en 1997, expirent en 2012.

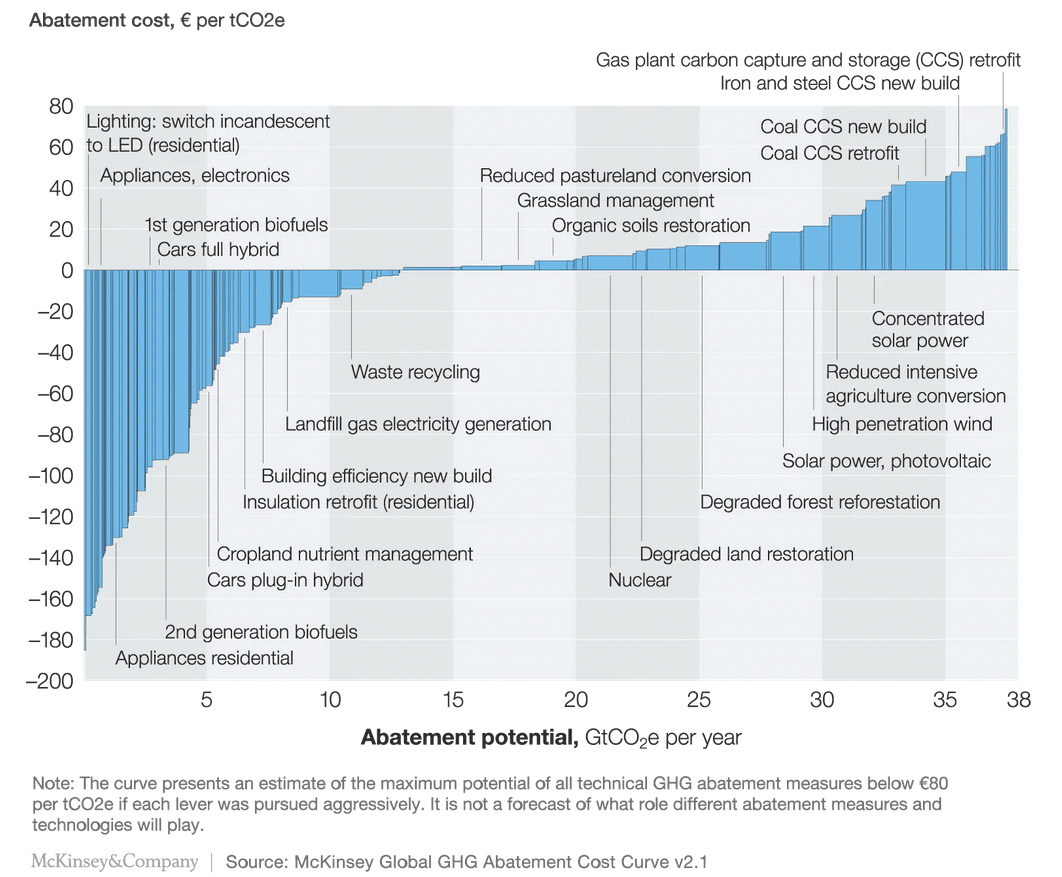

« McKinsey est très impliqué dans la préparation de la conférence à travers le Project Catalyst, une initiative de la fondation ClimateWorks, qui vise à alimenter les négociations climatiques par des analyses » explique Edouard Morena, maître de conférence en sciences politiques au University of London institute et auteur du livre « Le coût de l’action climatique ». Ces analyses puisent dans les travaux de McKinsey et font la promotion de son nouvel outil : le « greenhouse gas abatement cost curve » (ou « courbe de coût des réductions de gaz à effet de serre »). Il va avoir un « impact considérable sur la communauté climatique », explique le chercheur.

À cette époque, les dirigeant·es cherchent les moyens les plus efficaces et rentables de réduire leurs émissions. Cette courbe leur permet d’avoir « un débat plus objectif et factuel sur les mesures à prendre », estime le cabinet sur son blog. Très vite, elle est utilisée par une dizaine de pays, de l’Allemagne à la Chine en passant par l’Inde, la Russie ou les États-Unis. Et de nombreuses entreprises y recourent pour identifier les priorités de réduction de leurs émissions. En « trois mois », elle propulse McKinsey en « leader d'opinion en matière d'économie du climat », assure Tomas Nauclér, un associé du cabinet basé à Stockholm, sur le blog.

La suite de ce décryptage est à retrouver sur vert.eco

« Tout ce qui se passe dans nos vies se retrouve dans nos rivières »

Clair comme de l’eau de roche. Au micro de la matinale de France inter, l’hydrologue Emma Haziza, fondatrice de Mayane (un centre de recherches appliquées dédié à l’adaptation climatique), détaille les menaces qui pèsent sur le cycle de l’eau. Eau « verte », eau « bleue », eau « virtuelle », sécheresses-éclair et précipitations diluviennes ; autant de concepts qu’elle explique avec pédagogie tout en rappelant que « la plus grande clé, c'est l'agriculture et l'alimentation ».

+ Loup Espargilière, Béatrice Héraud, Anne-Sophie Novel et Anna Sardin ont contribué à ce numéro