«Historique», «révolutionnaire»… les coalitions de jeunes du Pacifique à l’origine de l’affaire portée devant la Cour internationale de justice (CIJ) ne mâchent pas leurs mots pour décrire les conclusions inédites rendues par l’organe judiciaire des Nations unies ce mercredi. Pour la première fois de son histoire, la CIJ était amenée à rendre un avis en matière de climat.

La Cour était chargée de répondre à deux questions : quelles sont les obligations des États pour lutter contre le dérèglement climatique ? Et quelles sont les conséquences juridiques pour ceux qui ne respectent pas ces contraintes ?

Preuve de l’importance et de l’impact de cette décision, elle a été unanimement approuvée par les 15 juges de la Cour – c’est la cinquième fois que cela arrive depuis sa création il y a 80 ans. Dans un avis de 140 pages rigoureusement étayé et détaillé pendant deux heures ce mercredi après-midi par le président de la CIJ, Yuji Iwasawa, la Cour a conclu que les États qui ne respectent pas leurs obligations climatiques commettent un acte «illicite» et pourraient se voir réclamer des réparations par les pays les plus affectés.

«Une menace urgente et existentielle»

Le changement climatique est «une menace urgente et existentielle» et les États ont des «obligations strictes de protéger le système climatique», a défendu Yuji Iwasawa. Parmi ces obligations, on compte notamment le fait de mettre en œuvre toutes les mesures possibles en matière d’atténuation (c’est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre responsables de la hausse des températures) et d’adaptation des populations aux conséquences du changement climatique. «Les États ont le devoir de coopérer les uns avec les autres pour protéger l’environnement», a indiqué le président de la CIJ.

Dans son avis, la Cour a rejeté l’idée défendue par les grands pays pollueurs que les traités climatiques existants – et notamment le processus de négociation des conférences annuelles pour le climat (les COP) – étaient suffisants. En accord avec les petits pays insulaires, le président de la CIJ a confirmé que le climat devait être «protégé pour les générations présentes et futures», alors que les grands pays pollueurs refusaient absolument de reconnaître légalement les droits d’individus qui ne sont pas encore nés.

Autre point de tension : de ces obligations découlent de nécessaires compensations en cas de manquements des États en matière d’action climatique. «Les conséquences juridiques résultant de la commission d’un fait internationalement illicite peuvent inclure […] la réparation intégrale du préjudice subi par les États lésés sous forme de restitution, de compensation et de satisfaction», a déclaré Yuji Iwasawa. Un lien de causalité direct et certain doit cependant pouvoir être établi «entre le fait illicite et le préjudice», a précisé la Cour. Celui-ci est difficile à établir devant une juridiction, mais «pas impossible» pour autant, concluent les 15 juges de la CIJ.

«Un tournant dans les litiges climatiques»

La protection de l’environnement est une condition à de nombreux droits humains et les conséquences du dérèglement climatique «sont susceptibles de compromettre sensiblement la jouissance effective de certains droits humains, tels que le droit à la santé» et «le droit à un niveau de vie adéquat», a par ailleurs établi la Cour. L’atteinte aux droits humains est souvent utilisée dans des recours climatiques nationaux, et cette reconnaissance pourrait servir de jurisprudence pour appuyer de nouveaux litiges.

L’arrêt rendu est consultatif, ce qui signifie qu’il n’est pas contraignant, mais il fournit des clés de lecture qui feront référence en matière de droit international, et qui pourront irriguer de nombreux recours nationaux. «L’avis de la CIJ marque un tournant dans les litiges climatiques à l’échelle mondiale. Son interprétation stricte des obligations juridiques des États sera un outil crucial devant les tribunaux nationaux, confirme Joana Setzer, professeure associée et chercheuse au Grantham institute de la London school of economics. Son plus grand pouvoir réside peut-être dans sa capacité à inspirer d’autres actions et à établir une référence juridique et morale que les juridictions ne pourront ignorer.»

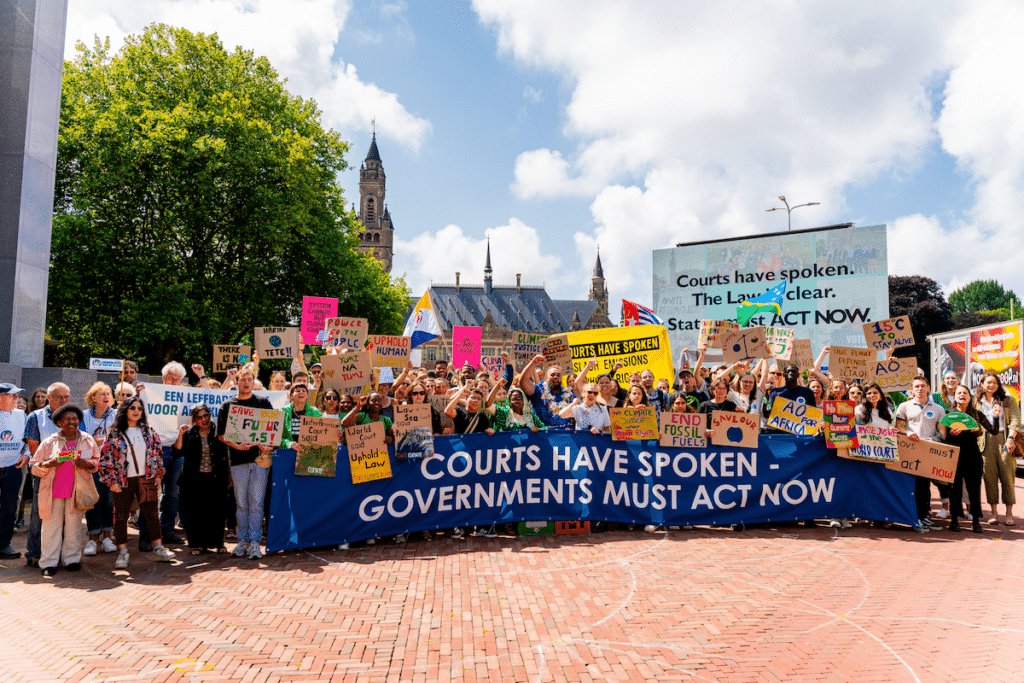

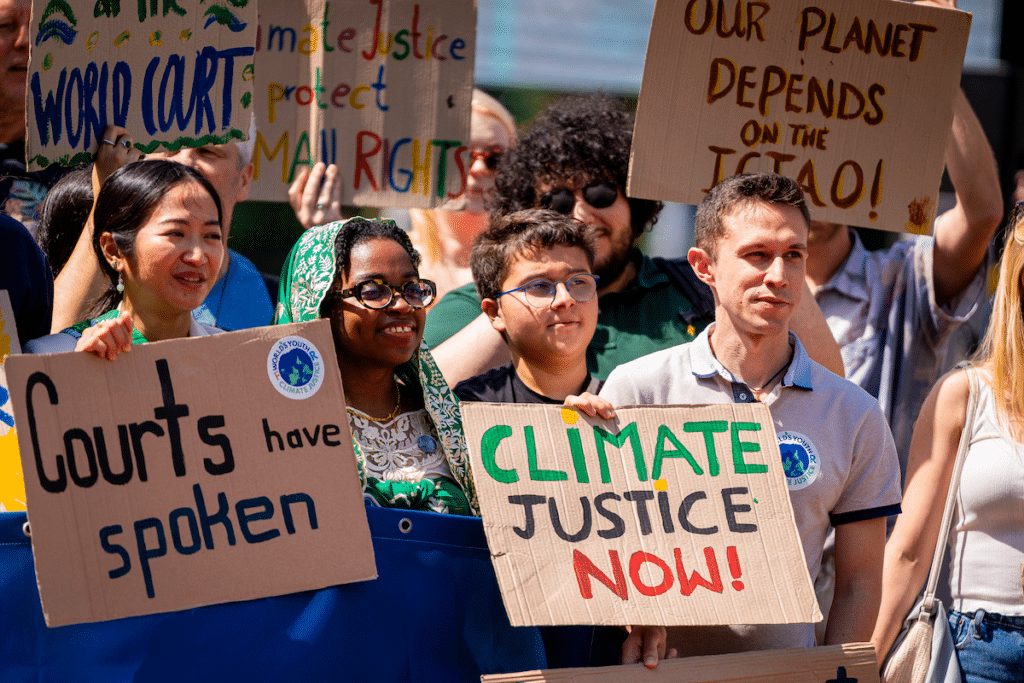

Une initiative portée par des étudiants

Cette affaire remonte à une campagne menée en 2019 par des étudiant·es en droit au Vanuatu, pays du Pacifique particulièrement vulnérable à la montée des eaux. Cette initiative visait à convaincre leur gouvernement de saisir la CIJ pour clarifier les obligations des États en matière d’action climatique. Grâce au soutien de plus d’une centaine de pays, l’Assemblée générale de l’ONU avait finalement saisi la CIJ en mars 2023. Les audiences ont eu lieu en décembre 2024, où plus de 100 pays avaient été entendus à la barre par 15 juges de la cour.

«Aujourd’hui, les petits pays du monde ont marqué l’histoire. La décision de la CIJ nous rapproche d’un monde où les gouvernements ne peuvent plus fermer les yeux sur leur responsabilité juridique, s’est réjoui Vishal Prasad, étudiant fidjien qui a lancé cette affaire en 2019 et directeur de la coalition Pacific islands students fighting climate change. Cet arrêt est une bouée de sauvetage pour les communautés du Pacifique qui sont en première ligne.»

À lire aussi

-

«Plaçons l’océan au centre de l’action climatique» : avant un sommet décisif à Nice, l’appel des petits États insulaires

Îles est l’heure. Tuvalu, Fidji, Maldives, Bahamas… ces pays sont plus que jamais menacés par la hausse du niveau des mers. À quelques jours de la conférence mondiale sur l’océan (Unoc), ils appellent les dirigeants du monde entier à mettre les questions liées à l’océan au centre de leurs politiques climatiques. -

Marine Calmet : «Les peuples autochtones sont les gardiens de la biodiversité»

Mettre le droit sur la plaie. Les populations autochtones gèrent plus des trois quarts de la biodiversité mondiale. Ce rôle de protecteurs de la nature est empoisonné par les relents coloniaux du droit occidental, explique la juriste Marine Calmet dans son dernier livre.