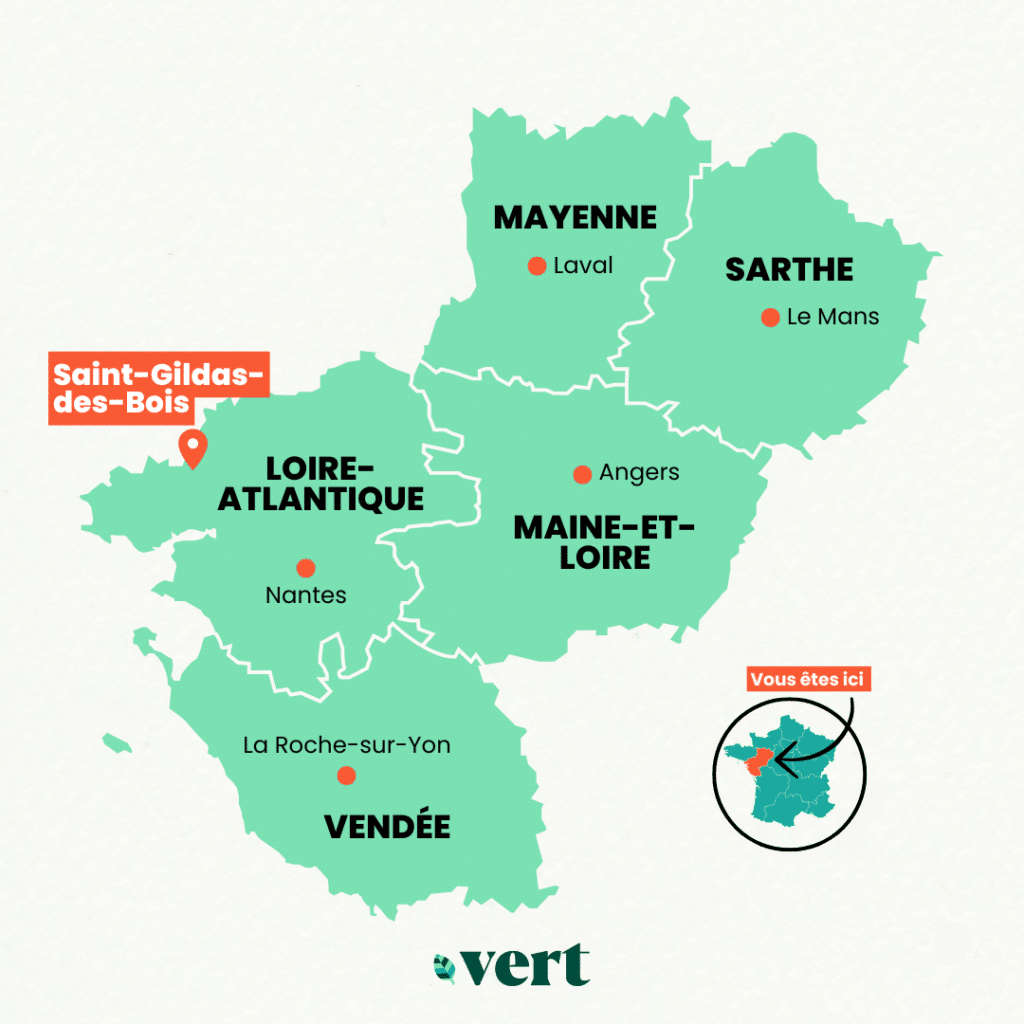

C’est la saison des courges. Sous un soleil d’été indien, Karim* ramasse les potimarrons et les empile dans des cagettes : «Je n’ai connu que la ville moi, je ne connais pas la campagne.» Il est à la ferme de Ker Madeleine depuis un mois. Comme les autres résidents, il purge la fin de sa peine de prison dans cette exploitation à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique). Ici, il a une chambre individuelle, un contrat de travail de 26 heures par semaine et un accompagnement pour préparer sa levée d’écrou.

«J’ai beaucoup hésité à venir, mais quand j’en ai parlé aux gens avec qui j’étais en prison, ils m’ont dit : “Être en cellule dans neuf mètres carrés ou en plein air à la ferme, vas-y, il n’y a rien de mieux que la liberté.”»

La ferme de Ker Madeleine est l’une des cinq fermes en France qui accueillent des détenus sous le régime du placement extérieur. Une fois admis dans cette structure portée par l’association Emmaüs Sources d’envol, ces derniers ne sont plus prisonniers mais «résidents». Ils vivent dans le grand corps de ferme en pierres et en briques au centre du domaine et travaillent sur une exploitation de 43 hectares qui produit des fruits, des légumes, des œufs et des fromages de chèvre en agriculture biologique.

Dès leurs premiers jours, les résidents côtoient des encadrant·es techniques qui leur transmettent les gestes utiles pour être autonomes dans les serres, au verger ou avec les chèvres. Le lieu accueille aussi des salarié·es en insertion, des volontaires en woofing et des bénévoles des villages alentour. Le dispositif s’adresse en priorité à des détenus condamnés à de longues peines. Après cinq, dix voire 20 ans passés en maison centrale, la vie à Ker Madeleine offre un sas pour se réadapter à la vie extérieure, à la liberté et aux responsabilités qui vont avec.

Arrivé au début de l’année, Mikaël a pris goût à ce quotidien organisé autour de tâches régulières – la traite du matin, la transformation des fromages, les marchés… Après quatre ans en détention, le quinquagénaire a choisi de venir à Saint-Gildas-des-Bois pour s’éloigner de son ancien lieu de résidence et prendre un nouveau départ. Ça tombe bien, c’est une règle ici : on ne parle pas du passé judiciaire des résidents. Il se souvient d’être arrivé à la ferme avec «une carapace» et «beaucoup de colère» qui se sont en partie estompées «grâce au travail et aux rencontres qu’on peut faire ici».

Aujourd’hui, lorsqu’il fait visiter la ferme, il aime raconter l’expérience la plus mémorable qu’il y a vécue : la naissance des chevreaux. «Il faut aider à enlever le placenta du visage, couper le cordon, peser le petit et après tu laisses la maman faire, c’est hyper touchant à voir.»

«Rompre avec l’individualisme de la prison»

C’est l’heure du déjeuner. L’équipe de la ferme est attablée dehors pour profiter du soleil de midi, et du repas cuisiné en tandem par une bénévole et un résident. Au menu : pommes de terre grenaille et purée de potimarron – du jardin, bien entendu. Ces repas partagés font partie de la routine du lieu, tout comme les tours de corvée, les réunions de vie collective ou les sorties culturelles. «On essaye d’instaurer un climat bienveillant et familial qui rompt avec l’individualisme de la prison», explique Adeline Eveno, animatrice de vie communautaire.

Elle insiste sur le maître-mot du dispositif : la confiance. Aucun·e encadrant·e n’habite sur place, les résidents s’occupent donc des animaux les week-ends et sont libres d’employer leur temps libre comme ils le souhaitent. À condition de respecter les règles : pas d’alcool, pas de violences et, à l’exception du samedi, interdiction de sortir de la ferme sans autorisation ou sans accompagnement. «C’est mieux que la semi-liberté, estime Christopher, qui est arrivé il y a une semaine. Ça fait du bien au moral, on n’a pas besoin de retourner en cellule tous les soirs et les gens nous font confiance.»

Cette posture n’est pas de tout repos. Les encadrant·es doivent faire face à des conflits, à des infractions aux règles et à des situations délicates liées aux parcours de vie cabossés des résidents. Malgré un minutieux travail de sélection mené avec les conseiller·es pénitentiaires d’insertion et de probabtion (CPIP), des retours en détention ont dû être prononcés parmi la vingtaine de détenus accueillis depuis 2021.

Plus largement, ce type d’accompagnement semble porter ses fruits. Tandis qu’à l’échelle nationale 63% des sortant·es de prison récidivent dans les cinq ans (et 31% dans les 12 mois), les cinq fermes qui accueillent du placement extérieur en France affichent un taux de réincarcération moyen de 11%. «Ce n’est une surprise pour personne, affirme le directeur d’Emmaüs Sources d’envol, Anthony Pouliquen. On n’a rien inventé de mieux pour remettre quelqu’un sur un chemin de sérénité que le compagnonnage. Avec six encadrants pour huit résidents, on peut travailler sur l’ouverture aux autres, sur l’estime de soi ou sur la capacité à prendre des initiatives.»

Cinq fermes, trois projets et quelques obstacles

Au niveau national, les cinq fermes d’insertion de détenus sont réunies au sein du collectif Emmaüs Horizon. Elles se mobilisent pour l’ouverture de nouvelles structures, en s’appuyant surtout sur l’expérience de la ferme de Moyembrie, dans l’Aisne, qui a accueilli plus de 500 détenus depuis son ouverture dans les années 1990. «Avec le ministère de la justice, on a un objectif commun de dix fermes d’insertion, une par interrégion pénitentiaire», expose Tarek Daher, délégué général du mouvement Emmaüs France.

Aujourd’hui, trois projets sont en gestation en Savoie, dans le Vaucluse et en Île-de-France. Mais ces initiatives se heurtent à des collectifs de riverain·es inquiet·es pour la tranquillité de leur village. Une épreuve à laquelle la ferme de Ker Madeleine n’a pas échappé avant son ouverture : manifestation, pétition et affiches aux slogans alarmistes – «Nos enfants sont en danger».

Mais toutes les fermes Emmaüs Horizon témoignent du même phénomène : une fois les projets mis sur pied, les oppositions s’apaisent. «Je comprends que ça puisse faire peur, commente Mikaël, qui a écrit un conte sur le sujet. Il suffit souvent de les accueillir à la ferme, de leur montrer ce qu’on fait et ils reviennent la semaine d’après avec leurs enfants.»

Les structures peinent également à pérenniser leur modèle économique. Du côté de Ker Madeleine, l’association finance la moitié de son budget par des conventions avec l’État, un tiers par des ressources propres et le reste de fondations privées. Un équilibre encore fragile, qui contraint à dédier trop de temps à la recherche de financements, selon Anthony Pouliquen.

Dans le même temps, le placement extérieur reste l’aménagement de peine le moins prononcé en 2025 et ne concerne qu’une personne écrouée sur cent. «Le contexte politique est plutôt favorable à la construction de places de prison et au tout-carcéral», analyse Tarek Daher, qui déplore plus largement le manque de soutien apporté aux alternatives à l’enfermement.

Mikaël projette d’emménager à Saint-Gildas-des-Bois pour ouvrir un magasin de produits locaux. La date de sa sortie approche, il a déjà trouvé un logement et des artisan·es intéressé·es par son projet. Sa vie d’après commence à prendre forme : il a même récupéré une serre à installer dans son futur jardin.

*Le prénom a été modifié.

À lire aussi

-

Un nouvel espace-test agricole près de Lyon : la solution miracle pour se lancer dans l’agriculture bio ?

Partage de raison. La métropole de Lyon a inauguré son premier «espace-test» agricole dans l’est lyonnais. Ces lieux qui essaiment en France permettent aux futurs agriculteurs de s’essayer au métier avant de s’installer. Le but, répondre à la crise démographique agricole, encourager le bio et relocaliser la production. -

Nutella, biscuits… le monde agricole vent debout contre les produits importés traités à l’acétamipride, ce pesticide au cœur des débats sur la loi Duplomb

Betterave party. Il existe une façon de convaincre pros et antis-loi Duplomb : mettre fin aux importations de produits traités avec des pesticides interdits en France – notamment l'acétamipride, qui devait être réautorisé par la loi décriée, avant qu'elle ne soit en partie censurée. Une mesure juridiquement possible, mais complexe à mettre en œuvre.