Émissions pas nettes. A la COP26, comme ce fut souvent le cas depuis plusieurs mois, de nombreux Etats et grandes entreprises ont promis de viser la neutralité carbone : selon ce principe, à plus ou moins longue échéance, les gaz à effet de serre encore émis devront être intégralement compensés. Pour y parvenir, un outil est au cœur des négociations à Glasgow : les marchés du carbone.

Il existe déjà de nombreux marchés « volontaires », sur lesquels les entreprises achètent des crédits carbone, qui leur permettent d’annoncer qu’elles ont réduit leurs émissions « nettes ». Le fameux article 6 de l’Accord de Paris prévoyait de préciser ces mécanismes ; c’est l’un des sujets actuellement au cœur des négociations de la COP26, qui n’est toujours pas tranché depuis 2015. Autre sujet de tensions lié au même article : la création d’un marché mondial d’échange de crédits entre les États. Si celui-ci voit le jour, un « mauvais élève » pourrait se rattraper en achetant des crédits à un autre État qui aurait dépassé ses objectifs de réduction d’émissions (lisez notre article au sujet des marchés carbone). En théorie, ce marché doit permettre de réduire progressivement les émissions mondiales.

Accaparement des terres et violations des droits humains

Installation de nouvelles capacités d’énergies renouvelables, conversion en énergie de méthane issu de décharges, conservation de forêts, plantation d’arbres, etc. Pour obtenir ces crédits, il faut financer des projets de différents types qui doivent contribuer à réduire les émissions de CO2 ailleurs sur la planète.

Bon nombre de ces projets se trouvent dans les pays du Sud, où ils génèrent de graves violations des droits humains. « Le gouvernement se concentre là où il y a le plus de forêts et achète des terres à des gens qui n’en sont même pas propriétaires », raconte à Vert Nemo Andi Guiquita, leader des Waoranis, peuple autochtone installé dans la partie amazonienne de l’Equateur. Elle se dit « très inquiète » du développement de la compensation carbone.

En Amazonie comme ailleurs, des terres sont volées aux peuples autochtones pour y bâtir des barrages hydroélectriques, planter des monocultures d’arbres destinés à stocker du CO2, voire pour y « sanctuariser » des forêts. C’est l’une des nombreuses aberrations de ce système : il est possible d’obtenir des crédits par la simple préservation d’une forêt, en pariant qu’elle était vouée à être rasée dans le futur. La terre est une ressource limitée : en certains endroits, la compensation carbone entre en compétition avec des aires destinées à l’agriculture, et détruit les moyens de subsistance des habitant·e·s.

Pour Clément Sénéchal, porte-parole de Greenpeace sur le climat, il s’agit d’un système « néocolonial ». « Les multinationales vont dealer avec des régimes discutables en Afrique ou dans les régions du Sud, en disant : « protégez cette forêt, et on vous donnera de l’argent ». Et qui récupère l’argent, les autochtones ? Non. » Publié cette année, un rapport de l’ONU a déterminé que les forêts gérées par les communautés autochtones étaient les mieux préservées au monde et que leur action permettait de réduire « considérablement » les émissions mondiales de CO2. A Glasgow, dans les cortèges comme dans les allées de la COP26, de nombreux représentant·e·s de peuples autochtones sont venu·e·s réclamer la reconnaissance de leur rôle de gardien·ne·s de la forêt et demander, à ce titre, un soutien financier.

Une carte « sortie de prison » pour les pollueurs

Au Congo, sur les plateaux Batéké, « TotalEnergies a annoncé la mise en place d’un projet de compensation, où il veut planter 40 000 hectares d’acacia, une monoculture d’une espèce non-native à croissance rapide dans un paysage de savane », raconte Myrto Tilianaki, membre de CCFD-Terre solidaire, une ONG engagée de longue date contre l’usage des terres pour la compensation. « Notre allié sur place nous a raconté qu’il n’y avait eu aucune consultation, aucune information donnée au public », ajoute-t-elle. Comme l’a détaillé l’ONG dans un rapport publié le mois dernier, TotalEnergie promet que cet immense projet permettra de stocker 10 millions de tonnes de CO2 sur 20 ans. Une paille au regard des plus de 300 millions de tonnes émises chaque année.

La compensation pose « un problème moral : ceux qui ont les moyens de payer pour continuer à détruire la planète peuvent le faire », tance Clément Sénéchal, dont l’ONG est opposée au principe même des marchés carbone. Ceux-ci permettent à certains de poursuivre la plupart de leurs activités néfastes pour le climat en s’achetant simplement des droits à polluer pour reverdir leur blason. Ce n’est pas un hasard si l’Ieta, lobby financé par de nombreux pétroliers (Shell, Eni, Total et d’autres), fait pression à la COP26 pour promouvoir l’échange de droits à polluer au travers des marchés carbone, plutôt que la réduction de la production d’énergie fossile. « Les entreprises se dédouanent en soustrayant les crédits carbone de leurs émissions, confirme Renaud Bettin, spécialiste de la neutralité carbone pour la compagnie Sweep. Toutefois, celui-ci estime que « nous avons besoin de cette compensation, elle draine des financements. Le problème est l’utilisation des crédits, rarement les projets ».

« Le marché mondial de la compensation carbone volontaire va passer de 300 millions de dollars en 2019 à plusieurs dizaines de milliards de dollars en 2030 », explique encore Renaud Bettin. Et même 50 milliards, à en croire la « task force » sur le sujet montée par l’ex-gouverneur de la banque d’Angleterre, Mark Carney, qui veut contribuer à l’essor de ce système. De quoi aiguiser des appétits carnassiers et accroître les besoins en terres pour séquestrer du CO2.

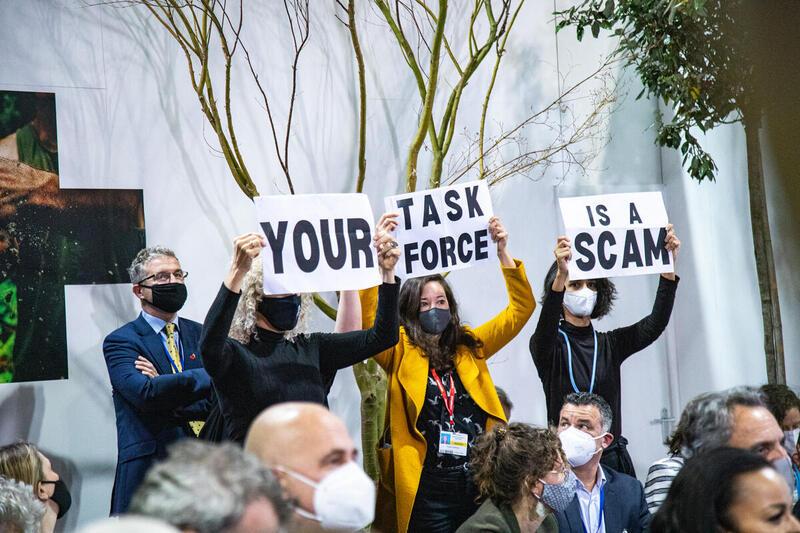

Parmi les membres de cette task force, on trouve les pétroliers Chevron, TotalEnergies et Shell, les banques JP Morgan, Citi, HSBC ou BNP Paribas (toutes parmi les dix plus grands financeurs de projets fossiles depuis l’accord de Paris) ainsi que plusieurs sponsors de la COP26, dont Microsoft, SSE et Unilever. La semaine dernière, elle a été prise pour cible par des activistes autochtones qui, en compagnie de Greta Thunberg et de militant·e·s de Greenpeace, ont interrompu une table ronde organisée par le même Mark Carney. Elles et ils ont dénoncé le greenwashing lié à la compensation ; une « carte sortie de prison » pour les grands pollueurs selon la militante suédoise. De nombreux side-events ont été consacrés à ce sujet pendant les deux semaines de la COP.

A Glasgow, les ONG réclament que la protection des droits humains, en particulier ceux des peuples autochtones, soit inscrite à l’article 6. Avec d’autres, CCFD-Terre solidaire demande l’instauration d’un mécanisme indépendant de plainte, qui pourrait être saisi par les individus en cas de violations des droits humains. En l’absence de tels « garde-fous », les ONG espèrent l’abandon pur et simple de l’article 6, qui sera au centre des négociations jusqu’à la dernière minute de la COP26, ce week-end.