À découvrir dans cet article :

→ De plus en plus de profs font classe dehors pour sensibiliser leurs élèves à leur environnement.

→ À l’école, les enjeux écologiques restent cantonnés aux matières scientifiques, et sont peu nombreux dans les programmes scolaires. Pour pallier ce manque, des enseignant·es s’unissent pour diffuser des ressources et mieux aborder ces sujets en classe.

→ L’éducation à l’environnement passe par la mise en place de projets (plantation d’arbres, lutte contre le gaspillage, protection d’espaces naturels) qui impliquent les élèves et leur font prendre conscience de leur capacité d’action.

La classe dehors, «un premier pas vers l’écologie»

En ce jeudi matin de janvier, l’air est vif et le soleil brille faiblement sur le square des Deux-Nèthes, dans le 18ème arrondissement de Paris. Au fond du parc, un espace délimité par des haies est envahi par une quinzaine d’enfants.

Une classe de CE2 d’une école du 19ème arrondissement fait cours en extérieur, sous le regard d’Alexandre Ribeaud, enseignant et chargé de mission «classe dehors» pour l’académie de Paris. Cette pratique éducative consiste à enseigner régulièrement en extérieur, afin de favoriser le lien à la nature, tout en travaillant l’ensemble des matières scolaires.

Chaque semaine, le quarantenaire accueille des groupes d’élèves pour les initier à l’expérience et encourager leurs enseignant·es à se lancer à leur tour. La classe du jour fait exception : l’institutrice, Nathalie Barret, donne des cours en extérieur chaque jeudis depuis l’automne. Elle se fait accompagner par Alexandre Ribeaud afin d’affiner sa pratique.

Vêtus de bonnets et d’écharpes pour résister au vent froid, les enfants sont prêt·es à faire classe dehors. Au programme de la matinée : apprentissage d’une poésie de Jacques Prévert, en mouvement. «Au début, j’imaginais ces moments comme une simple extension de la classe, où nous faisions simplement des cours de maths en extérieur. Puis, j’ai exploré comment proposer aux élèves des activités en interaction avec l’environnement», raconte Nathalie Barret.

Elle prévoit désormais des dictées mobiles, ou des exercices qui invitent les élèves à chercher des figures géométriques dans l’espace. Entre deux activités, elles et ils explorent le jardin, courent dans l’herbe et grattent dans les feuilles. Le petit Ismaël revient le manteau couvert de boue, mais le sourire jusqu’aux oreilles. Idrissa s’enthousiasme : «la classe dehors, ça nous fait respirer». «Moi, j’adore !», abonde Lison.

Bien-être, effet sur la concentration, meilleure santé grâce à l’activité physique… Alexandre Ribeaud ne compte plus les bénéfices : «Un enfant qui apprend avec tout son corps apprend mieux. Même si elle est venue pour faire du français dehors, une classe commence toujours à s’intéresser, à observer, à connaître les espèces qui l’entourent. C’est un premier pas vers l’écologie et vers l’envie de protéger la nature.»

Nathalie Barret constate que ses élèves sont devenus plus sensibles. «Parmi les règles d’or que l’on répète à chaque fois, il y a le fait de respecter le vivant avant tout. Lors de la première sortie, je leur ai expliqué que le hêtre autour duquel nous nous installons allait nous abriter et qu’il fallait le remercier de nous protéger, se remémore l’institutrice. Depuis, les enfants se sont pris d’affection pour l’arbre et, dès que nous arrivons sur place, le saluent, l’entourent, l’enlacent. Ils le voient comme un être vivant.»

La pratique connaît un engouement, comme l’a mesuré Alexandre Ribeaud après avoir mené une étude à Paris. En novembre 2024, 269 classes et quelque 5 200 élèves faisaient classe dehors au moins une fois tous les quinze jours, contre 191 groupes et 3 000 enfants un an auparavant.

Des collectifs de profs pour intégrer l’écologie à toutes les matières

Quand on pense au changement climatique ou à la crise de la biodiversité à l’école, on imagine souvent les cours de sciences. Pourtant, ces thématiques doivent être abordées de manière transversale. En juin 2023, le gouvernement a lancé un plan de 20 mesures pour la transition écologique à l’école. Une partie complète de ce plan est dédiée au renforcement des apprentissages de la transition écologique dans les programmes, à travers des efforts interdisciplinaires, tout au long de la scolarité.

Hélas, la place accordée à ces enjeux est inégale et dépend du bon vouloir des enseignant·es, déjà surchargé·es par des programmes à rallonge. «Le sujet du développement durable a le mérite de la transversalité – c’est-à-dire qu’un prof de français peut en parler, alors qu’il ne pourrait pas parler de maths – mais a l’inconvénient que personne n’est obligé d’y faire référence. Quand ça appartient à tout le monde, le risque est que ça n’appartienne à personne», regrette auprès de Vert l’enseignant Frédérick Heissat. En 2018, il a cofondé Profs en transition, un réseau de 32 000 membres qui partagent leurs pratiques pour mieux parler d’écologie à l’école. «Ce sujet vit principalement dans les établissements où le personnel veut bien le faire vivre, ce qui crée beaucoup d’inégalités d’un territoire à un autre», avance le professeur des écoles.

«Au même titre que l’on attend de nous que nous soyons des profs laïcs et républicains, on devrait attendre de nous que nous soyons des profs écologistes.»

«Il y a eu beaucoup de progrès dans les programmes en sciences et vie de la terre ou en physique-chimie mais, en sciences humaines, c’est le désert !», avance sans détour Diane Granoux, professeure agrégée d’histoire-géographie au lycée dans l’académie de Grenoble (Isère). «Ça donne l’impression que la question du changement climatique est purement scientifique et technique, et pas une question de société ou politique», déplore la professeure, cofondatrice de l’association Enseignant·es pour la planète (EPLP), un collectif qui veut mobiliser le monde éducatif face à l’urgence climatique.

Diane Granoux identifie deux responsables à ce manque d’ambition : d’un côté, le Conseil supérieur des programmes, l’instance chargée de concevoir les enseignements dispensés dans les établissements, qui refuse d’en faire une priorité. De l’autre, des profs du genre frileux. «Ils sont beaucoup à être inquiets, car ils ont l’impression que nous devenons militants dès que nous parlons d’écologie, estime Diane Granoux. Il faut réussir à leur faire comprendre que cela devrait faire partie de notre culture enseignante. Au même titre que l’on attend de nous que nous soyons des profs laïcs et républicains, on devrait attendre de nous que nous soyons des profs écologistes.»

«L’idée, c’est de parler d’écologie dès que nous pouvons le faire, pour que les élèves comprennent que ce n’est pas une question détachée du reste.»

«Ce qui est flagrant dans le manuel de géo, c’est qu’il y a des chapitres entiers qui ne parlent pas d’écologie et, quand il en est question, c’est toujours de manière annexe, comme un détail», fustige la professeure. Pour y remédier, elle évoque le sujet dès que possible, pour sensibiliser ses classes.

«Parfois, il ne suffit pas de changer grand-chose aux chapitres, mais de modifier un titre ou d’apporter un nouveau document, insiste l’enseignante d’histoire-géo. L’idée, c’est de parler d’écologie dès que nous pouvons le faire, pour que les élèves comprennent que ce n’est pas une question détachée du reste».

Par exemple, en terminale, le chapitre dédié aux espaces maritimes se concentre sur les flux commerciaux, la mondialisation et l’économie de la mer. Diane Granoux a choisi de traiter ce sujet à travers les dégâts sur les écosystèmes et d’aborder la question de la surpêche. Cette gymnastique demande de gros efforts, puisqu’il existe encore peu de ressources pour adapter les programmes. Cela fait d’ailleurs partie des objectifs des collectifs Enseignant·es pour la planète et Profs en transition : partager des séquences pédagogiques «clé en main», pour faciliter la démarche des profs.

Éco-écoles : des projets pour impliquer les élèves dans le changement

Parler d’écologie dans tous les cours, tout au long de l’année, est un premier pas. Mais cela ne suffit pas toujours. «Ce qui les sensibilise le plus, c’est d’être acteurs dans des projets», veut croire Stéphanie Leon, conseillère principale d’éducation (CPE) au lycée Saint-Joseph de Lamballe (Côtes-d’Armor).

Son établissement fait partie du programme «éco-école» depuis 2009. Lancé en France en 2005 par l’association Teragir, ce label récompense les écoles, collèges et lycées engagés dans une démarche de transition. «C’est un levier d’apprentissage actif, car toute la spécificité du programme se base sur la participation des jeunes, et l’enjeu est de faire le lien entre les projets menés et les apprentissages scolaires, de manière interdisciplinaire», détaille à Vert Nathalen Plume, responsable du programme éco-école à l’échelle nationale.

Chaque année, le lycée Saint-Joseph travaille sur un thème (alimentation, biodiversité, eau, solidarité, déchets…) et le décline en divers projets éducatifs menés par des élèves. En 2023, des lycéen·es ont donné naissance à une micro-forêt au sein de l’établissement. «Nous avons introduit 550 arbres et arbustes sur une surface de 200 mètres carrés, avec des essences locales du massif armoricain choisies avec une pépinière du coin», raconte à Vert Camille Launay, assistant d’éducation et responsable de la micro-forêt.

Cette expérience a sensibilisé les élèves à l’importance de la végétalisation. «L’écologie est un sujet vaste et les élèves ne voient pas ce qu’ils peuvent faire à leur échelle. Ces projets leur font comprendre que leurs actions du quotidien font partie d’un tout, même si elles peuvent paraître anodines, et qu’ils ont un rôle à jouer», décrypte la CPE Stéphanie Leon.

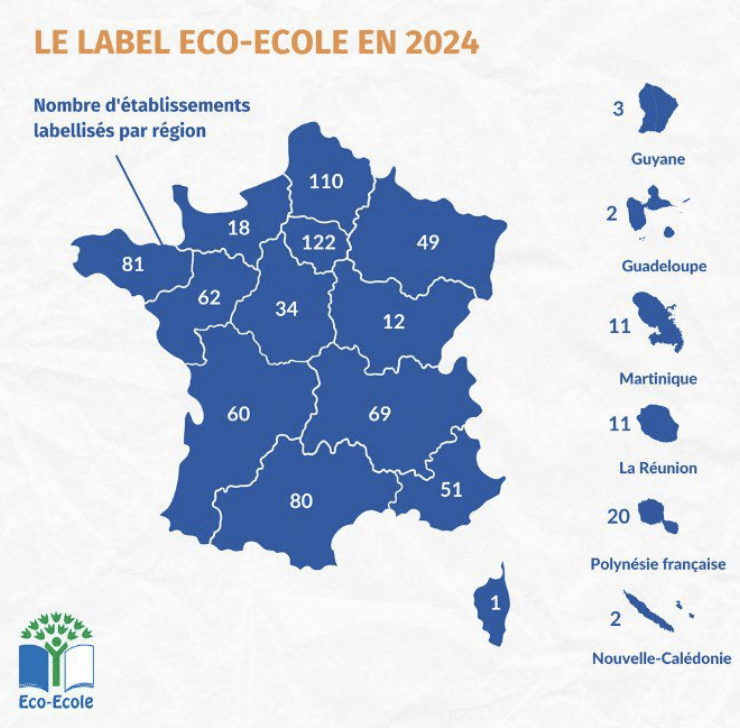

Près de 800 établissements étaient labellisés éco-école en 2024, et 4 000 suivaient le programme en vue d’une éventuelle certification – cela concerne près de 600 000 élèves. «Nous observons que les écoles s’inscrivent de plus en plus dans une démarche à long terme, c’est un vrai projet d’établissement et même de territoire, qui inclut les associations locales et les élus», soutient Nathalen Plume. Aujourd’hui, 41% des établissements labellisés le sont depuis au moins cinq ans, contre 24% en 2020. Le signe d’un engagement croissant, pour la responsable du label.

Des éco-délégué·es pour inspirer leurs camarades

Pauline est professeure documentaliste et référente développement durable dans un collège des Alpes-de-Haute-Provence. «À ce titre, j’accompagne les éco-délégués dans leur réflexion, pour leur faire comprendre qu’ils ont le pouvoir d’agir, même si les crises se multiplient autour de nous. Ça aide à lutter contre l’éco-anxiété», développe la professeure, par ailleurs membre d’Enseignant·es pour la planète.

Les éco-délégué·es, dont l’élection est obligatoire dans chaque classe de collège et de lycée depuis 2020, doivent développer des projets «écoresponsables» dans leur établissement. Elles et ils jouent ensuite le rôle d’intermédiaires pour toucher le reste de leurs camarades.

L’année dernière, les éco-délégué·es de Pauline ont mis en place une «gratuiterie» dans le CDI du collège, en partenariat avec la ressourcerie du village : les élèves peuvent y déposer des vêtements ou se servir librement. «Les éco-délégués ont décidé de présenter les problématiques liées à la fast fashion dans leur classe. Et aussi les alternatives, telles que la gratuiterie», relate l’enseignante. Depuis, elle a noté une augmentation du nombre de visiteur·ses de cet espace.

Des élèves «protecteurs» de zones naturelles

Il existe de nombreuses autres pistes pour mobiliser les élèves. On peut mentionner les challenges de Ma petite planète, ces défis scolaires réalisés par des classes pendant quelques semaines pour faire naître des habitudes responsables.

À plus long terme, on peut penser aux aires éducatives protégées, mises en place par les ministères de la transition écologique et de l’éducation nationale en 2017. Ces projets offrent à des jeunes (du primaire au lycée) la gestion participative d’un bout de zone humide, de forêt ou de rivière, en collaboration avec des associations ou des collectivités. «C’est une initiative qu’il faudrait développer, car les élèves deviennent protecteurs, voire réparateurs de ces lieux», juge Diane Granoux, d’Enseignant·es pour la planète. Elle regrette que ces projets soient encore trop peu développés et sous-financés. Il en existe aujourd’hui un millier, indique le ministère de l’éducation nationale à Vert, avec l’objectif «ambitieux» d’atteindre 18 000 aires éducatives à horizon 2030.

Que faire pour faciliter la mobilisation, en tant que parent d’élève ?

Insuffler davantage d’écologie au sein de l’école est un défi colossal qu’essayent de relever nombre d’actrices et d’acteurs du monde éducatif. L’enjeu tient à la motivation des personnels enseignants, mais surtout à la bonne volonté du gouvernement de faire de l’écologie une priorité à l’école. Malgré cela, il est possible de s’impliquer à divers niveaux pour mobiliser les établissements en tant que parent ou simple citoyen·ne.

👉 Se rapprocher des représentant·es de parents d’élèves. Elles et ils jouent un rôle dans le projet pédagogique des établissements et peuvent faire des propositions aux enseignants. «Le plus difficile, c’est de passer le cap. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans l’école pour évoquer ces projets», propose Nathalie Barret, professeure des écoles à Paris.

👉 Offrir son aide. Ces projets d’éducation à l’environnement sortent des clous des programmes, et demandent du temps et de l’énergie. «Il faut soutenir les actions en tant que bénévole pour accompagner les enseignants», évoque Nathalen Plume, du label éco-école.

👉 Faire appel à sa communauté. Les associations, entreprises solidaires, collectivités sont des ressources clés pour mettre en place des projets, diffuser des savoirs et toucher les élèves différemment. «Essayons de profiter de la richesse incroyable d’associations sur le territoire. Il peut se passer de jolies choses quand on mélange la pédagogie d’un enseignant et le savoir-faire d’acteurs associatifs», soutient Frédérick Heissat, cofondateur de Profs en transition.

👉 Proposer des choses simples et accessibles. Il s’agit d’arriver avec des exemples d’initiatives, et de commencer par des projets peu coûteux et faciles à mettre en place. «Il est intéressant de démarrer par des petits pas, pour montrer que des choses sont possibles, et surtout d’encourager la débrouillardise», suggère Frédérick Heissat. «Cela ne sert à rien de lancer de gros projets qui n’aboutissent pas, car ce sera un échec pour tout le monde», commence Stéphanie Leon, CPE du lycée Saint-Joseph de Lamballe. Il ne faut pas partir en se disant que l’on va révolutionner le monde. Il s’agit surtout d’apporter une pierre à l’édifice.»

Cet article fait partie d’une édition spéciale de notre newsletter sur le thème «Comment embarquer tout le monde dans la transition écologique ?», qui a été conçue en collaboration avec des membres du Club de Vert. Lors d’une conférence de rédaction avec ces donatrices et donateurs en décembre, nous avons imaginé une série de trois articles autour de cette question.

Au menu de cette édition spéciale, vous trouverez également un entretien croisé sur l’écologie dans les campagnes, ainsi qu’un guide pour parler d’écologie de manière constructive et apaisée.

À lire aussi

-

Banlieues Climat inaugure son «école populaire», pour démocratiser le climat et redonner du pouvoir aux habitants

Récré action. L’association Banlieues Climat a inauguré son école populaire à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Un lieu pour que les jeunes des quartiers défavorisés, concerné·es au premier chef par la crise climatique, en deviennent aussi les meilleur·es expert·es. Vert y était. -

«Mettre l’écologie au service des priorités des jeunes» : dans les quartiers populaires, l’association Ghett’up fait de la sensibilisation pour et par les premiers concernés

A mille banlieues. Les initiatives pour sensibiliser les jeunes aux inégalités environnementales sont de plus en plus nombreuses dans les quartiers populaires. Elles prennent en compte leur engagement déjà existant et leurs priorités du quotidien. Vert s’est rendu à un atelier de l’association Ghett’up sur l’injustice climatique à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).