Chères toutes et chers tous,

Vous en voulez plus ? Ou moins ? Passez facilement de la quotidienne à l’hebdo (et vice versa) en gérant vos abonnements. Pour ce faire, un lien est également disponible au bas de chaque numéro.

Les arbres se transforment en charbon ; bientôt des barbecues en toute saison.

La mortalité des forêts françaises a bondi de 80% en dix ans

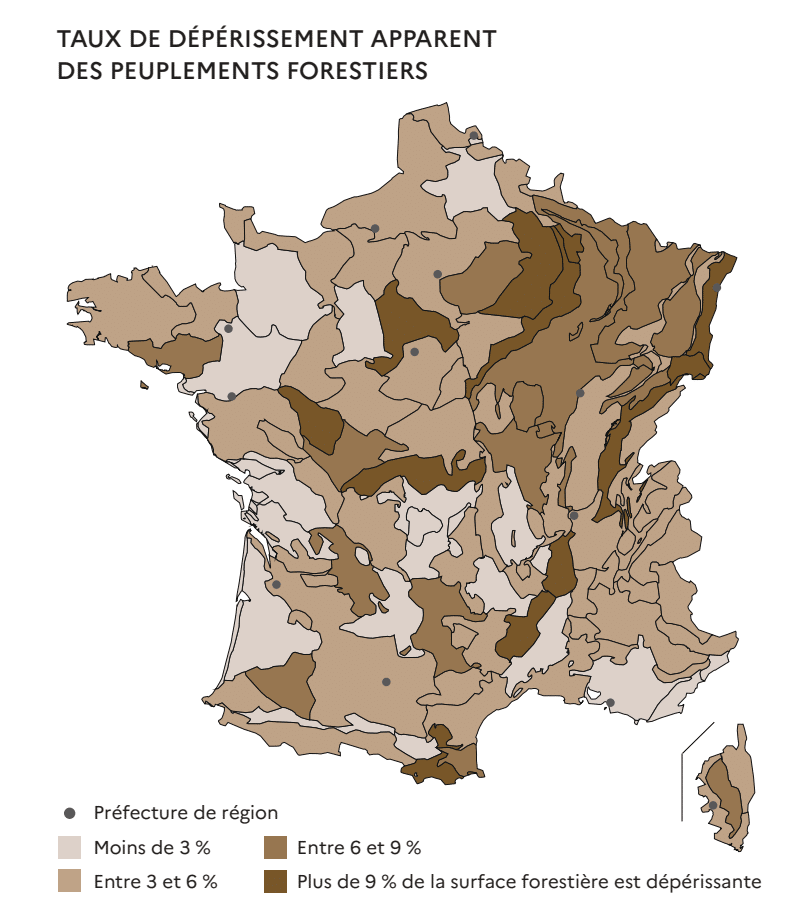

Feues forêts. Les forêts françaises sont de plus en plus fragilisées par l’élévation des températures, aggravant en retour… le changement climatique, révèle l’Institut national de l'information géographique et forestière (IGN).

Attaquées par les sécheresses, les incendies et les maladies, les forêts françaises sont bien mal en point. Si elles s’étendent depuis plusieurs années, recouvrant aujourd’hui 31% du territoire national (17,3 millions d’hectares), elles sont aussi de plus en plus vulnérables. C’est le sombre constat dressé par l’Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) dans son inventaire forestier national de 2023, publié jeudi.

L’IGN relève une accélération marquée de la mortalité des arbres, qui a augmenté de «près de 80% en dix ans». Les peuplements d’arbres jugés «dépérissants» en France métropolitaine recouvrent 670 000 hectares, soit une surface «équivalente au cumul des surfaces touchées par les incendies de ces 35 dernières années», pointe l’IGN.

La dégradation de l’état de santé des forêts est intimement corrélée aux changements climatiques, «qui se manifestent en particulier par des températures plus chaudes et des sécheresses plus fréquentes que par le passé», souligne l’IGN. Des changements qui favorisent la prolifération de bioagresseurs, dont les scolytes - des insectes qui ravagent les arbres. L’évolution des températures et des précipitations affecte également la croissance des arbres, qui a ralenti de 4% entre 2005-2013 et 2013-2021.

La fragilisation des forêts entraîne un problème majeur : ces dernières sont essentielles à la lutte contre le changement climatique puisque ces «puits de carbone» emmagasinent une partie de nos rejets et réduisent la teneur en CO2 de l’atmosphère. Or, la capacité des puits de carbone naturels a diminué d’un tiers en une décennie, passant de 63 millions de tonnes de CO2 absorbé chaque année entre 2005 et 2013 à seulement 40 millions de tonnes annuelles entre 2013 et 2021.

Une dynamique d’autant plus inquiétante que la France compte en grande partie sur ces puits de carbone pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, soit l’équilibre entre le CO2 émis et celui que l’on est en mesure d’absorber.

· Mardi, le député guadeloupéen Olivier Serva a alerté le gouvernement sur la situation de l’approvisionnement en eau potable sur l’île des Antilles françaises. «En Guadeloupe aujourd’hui, on boit du caca», a-t-il déclaré en créole dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, réclamant des mesures d’urgence comme celles prises à Mayotte. La tempête tropicale Philippe, qui a balayé le territoire dans la nuit du 2 au 3 octobre, a laissé 100 000 personnes avec des coupures d’eau. Toute cette semaine, les maires de différentes communes guadeloupéennes ont décidé de fermer écoles et autres services publics pour protester contre cette situation. - Le Monde

· Jeudi, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a dévoilé la carte de la situation hydrogéologique de la France au 1er octobre. La situation s’est dégradée entre août et septembre, avec 66% des niveaux des nappes phréatiques sous les normales mensuelles, particulièrement sur le pourtour méditerranéen, le couloir Rhône-Saône et le sud de l’Alsace. Autre source d’inquiétude, la recharge des nappes, qui intervient habituellement au début de l’automne avec le retour des précipitations, s’annonce tardive en raison de la chaleur et du manque de pluie des dernières semaines.

· Ce vendredi à partir de 14h30 à Castres (Tarn), à la demande du ministre des transports Clément Beaune, une réunion rassemblera les élu·es du territoire et les représentant·es d’associations dans le dossier controversé du projet d’autoroute A69. Cette rencontre est présentée comme une médiation entre les pro et les anti par le gouvernement, quelques jours après l’arrêt de la grève de la soif des opposants au projet Thomas Brail, Celik Sadik et Reva Seifert (notre article). - Libération

C’est très graph. Ce chiffre, tiré de la dernière édition de la vaste enquête «Fractures françaises», a de quoi interpeller : moins de 6 Français sur 10 (57%) sont au clair avec le consensus scientifique sur le changement climatique. C’est-à-dire que : 1) le climat s’est bien réchauffé et 2) c’est à cause des humains. Autrement dit, 43% de la population pense qu’il n’y a pas de réchauffement ; que celui-ci est dû à des causes naturelles ; ne sait pas, ou pense qu’on ne peut pas savoir. Pire : le nombre de personnes climatosceptiques à des degrés divers est en hausse de 4% par rapport à 2022. Le dernier rapport du GIEC (décrypté par Vert), qui fait la synthèse de l’ensemble des connaissances sur le climat, est pourtant limpide : le changement climatique est dû aux activités humaines et ce, «sans équivoque». Pour aller plus loin, lisez l’édito de Loup Espargilière sur le sujet.

«L’Eau qui reste», une fiction intime dans le monde brûlant de 2050

Entre Nice et Paris, le premier roman de Marine Weber nous entraîne avec poésie sur les traces de Zita, jeune femme passionnée d’horlogerie qui cherche sa place dans un monde où tout s’apprête à basculer.

Dans la «vraie vie», Marine Weber est chercheuse à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris). Elle est spécialiste de la prospective, discipline qui consiste à élaborer des scénarios sur le développement futur de situations actuelles, dans le domaine de la géo-ingénierie, cet ensemble de techniques cherchant à modifier les processus naturels au profit des humains.

Ces éléments imprègnent son premier roman, L’Eau qui reste, paru fin avril 2023 aux éditions du Delf. Car Marine Weber exerce aussi ses talents d’anticipation dans le champ littéraire. «J’ai toujours le réflexe de convertir des objets d’analyse en récit. Sur le réchauffement climatique, ce qui se passe est à la fois déprimant et pourvoyeur de tellement d’intrigues formidables ! J’avais envie d’en tirer une fiction», confie-t-elle à Vert.

Dans ce roman, on suit le parcours sinueux de Zita, entre Nice et Paris, au mitan du 21ème siècle. L’eau manque et monte inexorablement à la fois ; les Français·es évoluent dans un univers aseptisé, orchestré par des bataillons de drones. Dans ce monde nouveau, la violence peut surgir à chaque instant.

Thésarde, Zita se passionne pour les horloges et les vieilles montres qu’elle répare. Une manière de contrôler ce temps terrestre qui ne cesse de s’emballer ? Le choix de l’autrice de donner une place centrale aux sensations et à l’onirisme apporte un souffle particulier à ce récit, où l’écriture restitue le va-et-vient turbulent entre l’héroïne et un monde au bord de l’effondrement.

Dans ces temps troublés, l’amour, l’amitié et les liens filiaux sont autant de bouées. «J’ai beaucoup travaillé avec mon éditeur pour laisser le champ libre à l’intime. Je ne voulais pas faire un traité fictionnalisé sur le climat, mais bien transformer cette situation en une expérience sensorielle, existentielle.» Pari réussi.

L’Eau qui reste, Marine Weber, Éditions du Delf, 2023, 256 pages, 19 €

L’école de la forêt

École buissonnière. Dans cet épisode des Pieds sur Terre, la journaliste Léa Minod fait le récit d’un groupe de parents qui tentent de développer une «école de la forêt» dans le Morvan : un établissement hors contrat où les leçons ont lieu dans les bois et où les enfants utilisent la nature comme support d’apprentissage. Un podcast qui pose la question de la mixité sociale dans ce type de projet, interroge le rapport des enfants au vivant et explore la disparition des écoles dans les petits villages.

+ Loup Espargilière et Jennifer Gallé ont contribué à ce numéro.