Chères toutes et chers tous,

👏 La Charte, le collectif qui l’a rédigée et Vert qui l’a initiée, n’ont hélas pas remporté le Grand prix des Assises du journalisme. Bravo aux lauréats : Société des journalistes (SDJ) du Journal du dimanche et de Paris Match qui luttent contre l’emprise de leur actionnaire, Vincent Bolloré, sur leurs journaux.

🗳️ Les urnes ont parlé. À près de 79%, vous avez choisi que nous répondions à la question «Que disent vraiment les scientifiques sur les mégabassines ?» dans le Vert du faux de la semaine prochaine. Rendez-vous dans l'édition de jeudi pour la réponse.

Le gouvernement annonce un plan eau pour lutter contre la raréfaction de cette ressource, mais il ne ferme pas le robinet à la source.

Au menu du plan eau : petits gestes et technologies plutôt qu'un changement de mode de vie

Quoiqu'il en goutte. Alors que la sécheresse hivernale laisse déjà présager un nouvel été très sec, Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi un «plan eau» censé réduire la pression sur cette ressource en raréfaction. Économies, agriculture et désaccords, voici un résumé des mesures dévoilées en trois points-clés.

Économies

La priorité avant l’été, c’est la so-bri-é-té pour préserver cette «ressource stratégique pour toute la nation». À moyen terme, les prélèvements d’eau doivent être réduits de 10% d’ici 2030 a annoncé le chef de l’Etat, alors qu’en 2019, un objectif de baisse de 25% en 15 ans avait déjà été actée lors des Assises de l’eau.

Les citoyen·nes et les administrations sont incité·es à réduire leur consommation et à installer des récupérateurs d’eau. Autre objectif : réutiliser dix fois plus d’eaux de pluie et d’eaux usées en 2030.

Les moyens des agences de l’eau vont augmenter et la tarification progressive sera généralisée : si l’eau utilisée «pour boire, nous laver et pratiquer les usages domestiques» ne sera pas plus chère, on paiera davantage les mètres cubes supplémentaires.

À partir de 2024, 180 millions d'euros seront utilisés chaque année pour réduire les fuites d'eau du réseau, qui gaspillent 20% de l’eau potable en circulation.

Agriculture

Alors que ce secteur représente 60% de la consommation d’eau en France, les agriculteur·rices qui s’installeront en bio ou dans une démarche agro-écologique «seront favorisés» promet le plan. Des aides subventionneront des diagnostics eau et sols, ou l’installation de systèmes d’irrigation plus économes, comme le goutte à goutte. Mais Emmanuel Macron n’a pas parlé de réduire les prélèvements d’eau : «on doit faire plus d’irrigation avec la même quantité d’eau, cela veut dire innovation, partage, meilleure organisation». Autrement dit, pas de sobriété pour l’agriculture ; les surfaces agricoles irriguées, qui représentent 7% du total aujourd’hui, devraient augmenter.

Côté énergie, industrie ou tourisme, peu de précisions. Un programme d’investissement pour adapter les centrales nucléaires au changement climatique et les faire fonctionner en circuit fermé a été évoqué. «Nous allons demander à chaque secteur un plan de sobriété d’ici à l’été», a balayé le chef de l’Etat.

Désaccords

La Confédération paysanne (syndicat agricole minoritaire) n’a entendu dans le discours du président que des propositions qui «ne changeront pas grand-chose». Si France nature environnement salue «plusieurs bonnes nouvelle», la fédération remarque qu’il s’agit «pour l’essentiel des mesures déjà annoncées en 2019 à la suite des Assises de l’eau» et réclame que soit revu «en profondeur le modèle agricole».

«Aucune remise en cause des méga-bassines et de leur utilité !», a tancé l’ONG Oxfam alors que le président a évoqué de « nouvelles retenues qui devront être inscrites dans des projets de territoire concertés ».

· Alors qu’un des deux manifestants grièvement blessés à Sainte-Soline est sorti du coma, plusieurs rassemblements contre les violences policières ont eu lieu ce jeudi devant les préfectures françaises. Les manifestant·es se sont réuni·es à l'appel du collectif Bassines Non Merci, de la Confédération paysanne et des Soulèvements de la Terre, mouvement menacé d’être dissolu (Vert) et soutenu par des centaines de personnalités dans une tribune publiée dans Le Monde. - France info

· Jeudi, le rapporteur spécial des Nations unies sur les défenseurs de l’environnement a estimé que la réponse des forces de l’ordre lors du rassemblement de Sainte-Soline était «largement disproportionnée». «On empêche des gens d’aller manifester, on arrête préventivement, on procède à des palpations injustifiées, on confisque du matériel», liste Michael Forst dans long un entretien. - Le Monde (abonné·es)

· L’Union européenne s’est accordée jeudi sur un nouvel objectif de 42,5 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 2030. C’est dix points de plus que ce qui avait été décidé en 2018 et deux fois plus que la part actuelle de la consommation : 22% en Europe et 19% en France. - La Croix

«Il faut se baser sur la science pour évaluer avant de décider (...) mais l'Anses n'a pas vocation à décider de tout, tout le temps, en dehors du champ européen et sans jamais penser les conséquences pour nos filières»

Fesneauménal. Jeudi, en visite au congrès du syndicat agricole de la FNSEA, le ministre de l’agriculture Marc Fesneau a annoncé sa volonté de revenir sur l’interdiction du S-métolachlore, un herbicide agricole très utilisé dans les cultures de maïs. Le 15 février, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) avait engagé le processus d’interdiction à la vente ce pesticide, suspecté d’être cancérigène et perturbateur endocrinien par l’Agence européenne des produits chimiques (Echa). Un retrait décidé notamment pour prévenir la pollution des nappes phréatiques françaises (Anses).

Faut-il interdire les trottinettes électriques?

Trotti niet? Ce dimanche, les Parisien·nes doivent voter pour décider de l’avenir des trottinettes électriques en libre-service dans la capitale. Quel est leur impact environnemental ?

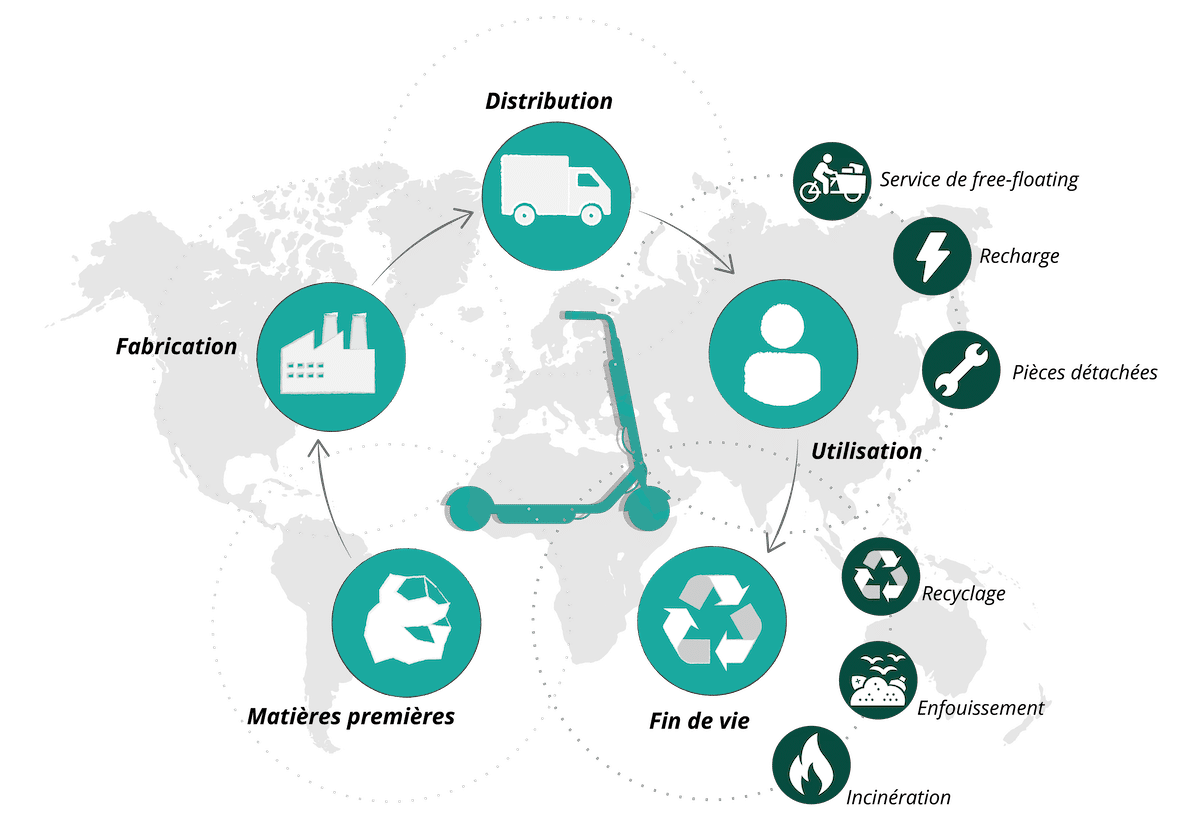

Contrairement à une idée reçue, la trottinette électrique n’est pas «zéro émission», et nous faisons trop souvent l’amalgame entre «électrique» et «décarboné». Une trottinette en libre-service, c’est aussi un moteur, une batterie, un écran, des LED, des freins, le tout monté sur une plateforme en aluminium. Tous ces composants requièrent des matériaux qu’il a fallu extraire et transformer, notamment dans des pays d’Asie dont l’électricité est souvent produite à partir d’énergies fossiles, ce qui contribuera à émettre dans l’atmosphère un certain nombre de gaz à effet de serre, en plus de générer des pollutions locales.

En trottinette ou en voiture, Simone ?

Au regard de son cycle de vie et selon les études, une trottinette en libre-service peut émettre entre 30 et 160 grammes de CO2 équivalent par kilomètre et par personne transportée (en fonction de la durée de vie du véhicule et les moyens logistiques mis en œuvre). Ce qui reste faible par rapport à la voiture thermique (qui peut générer entre 190 et 220gCO2eq par km), qui a pignon sur rue dans des villes comme Paris.

Une trottinette pour remplacer quoi ?

Le bilan environnemental de la trottinette libre-service est plus lourd que celui des modes de transport actifs (marche, vélo), certains systèmes de transport collectifs comme les métros/RER, et même, à plusieurs égards, que les vélos électriques. La question est donc de savoir si le déploiement des trottinettes a permis de désengorger les centres urbains des voitures. Et c’est là que le bât blesse : il semble que le trotti-gadget ait surtout contribué à remplacer des trajets effectués auparavant en transports en commun, à vélo ou à pied.

Vous en voulez plus ? La version XXL de notre décryptage est à retrouver ici.

L’ère géologique des humain·es sur Terre, en quatre épisodes

Mise en anthropocène. Dans cette nouvelle série de La série documentaire, France Culture reprend le fil de l’Histoire pour expliquer la place des hommes et des femmes dans le vivant. Avec beaucoup de pédagogie et de poésie, «Bienvenue dans l’anthropocène» part de la crise de la biodiversité pour nous amener à réfléchir à de nouvelles manières de vivre.

+ Loup Espargilière, Justine Prados, Juliette Quef et Pierre Rouvière ont contribué à ce numéro.