Chères toutes et chers tous,

Vous en voulez plus? Ou moins? Passez facilement de la quotidienne à l’hebdo (et vice versa) en gérant vos abonnements. Pour ce faire, un lien est disponible au bas de chaque numéro.

Grâce aux lobbies, on trouve bien davantage de bidoche dans la pub, dans nos écoles et sur les réseaux que ce que notre corps réclame.

À la télé ou dans les écoles, les « lobbies de la viande » défendent leur bout de gras

Bas les steaks ! Les représentant·es des entreprises du secteur de la viande multiplient les astuces pour détourner les consommateur·rices des injonctions à végétaliser leur alimentation, révèle un rapport de Greenpeace.

Mot compte double au Scrabble, « Flexitarien » est surtout un terme vidé de sa substance par les lobbies de la viande. Parmi eux, l’interprofession bovine (Interbev), porcine (Inaporc), de volaille de chair (Anvol), ainsi que la Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs et transformateurs de viandes (FICT). Des organisations qui défendent leurs intérêts par tous les moyens. Notamment avec des budgets communication bien gonflés pour promouvoir la bidoche lors d'ateliers dans des écoles ou par le biais de publicités à la télévision et sur les réseaux sociaux. Dans leurs réclames, un·e flexitarien·ne devient un·e « omnivore éclairé·e » qui mange de tout. Exit l’idée de réduire sa consommation de viande.

C'est ce que pointe du doigt l'ONG Greenpeace dans son rapport « Comment les lobbies de la viande nous manipulent » publié ce mardi. Mise au service d’une industrie au lourd bilan écologique, cette débauche de moyens se fait au détriment « de l'urgence climatique et de la crise de la biodiversité », indique à Vert Laure Ducos, chargée de campagne alimentation de Greenpeace. Elle dénonce « l'influence tentaculaire de ces lobbies à tous les âges et à tous les stades de la vie ». Ceux-ci cherchent à maintenir la consommation de viande et « font tout pour noyer la réalité de l'élevage industriel en France », estime-t-elle, en rappelant par exemple que la majorité des porcs nés dans l’hexagone ne verront jamais la lumière du jour.

En France, la consommation de viande est passée de 78 kg (équivalent carcasse) en 1960 à 84,5 kg en 2020, selon l'Agreste, le service de statistiques du ministère de l'Agriculture. Un niveau de consommation qui n'est ni bon pour la santé, ni pour l'environnement : les élevages - bovins en tête - ont un lourd bilan carbone (ils relâchent 68% des émissions nationales de méthane). Ils génèrent des pollutions alarmantes – comme les excès de nitrates qui peuvent conduire au phénomène des algues vertes.

Pour autant, Greenpeace ne se dit pas « anti-viande ». L'ONG milite pour des « élevages écologiques ». Kézaco ? « Des élevages opposés à l'élevage industriel, autonomes en alimentation au niveau de leur territoire, avec une densité animale peu élevée et un accès au plein ou au pâturage », précise Laure Ducos.

· Malgré l’annonce faite par le gouvernement en février 2021 (Vert), le projet d’un nouveau terminal (T4) à l’aéroport Roissy pourrait n’être pas tout à fait enterré. Ouvert à la consultation depuis la semaine dernière, le projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle prévoit une hausse de 180 000 mouvements entre 2019 et 2025. Soit la hausse du trafic initialement attendue avec l’ouverture du T4, indique Reporterre. L’exécutif n’a pas encore réagi.

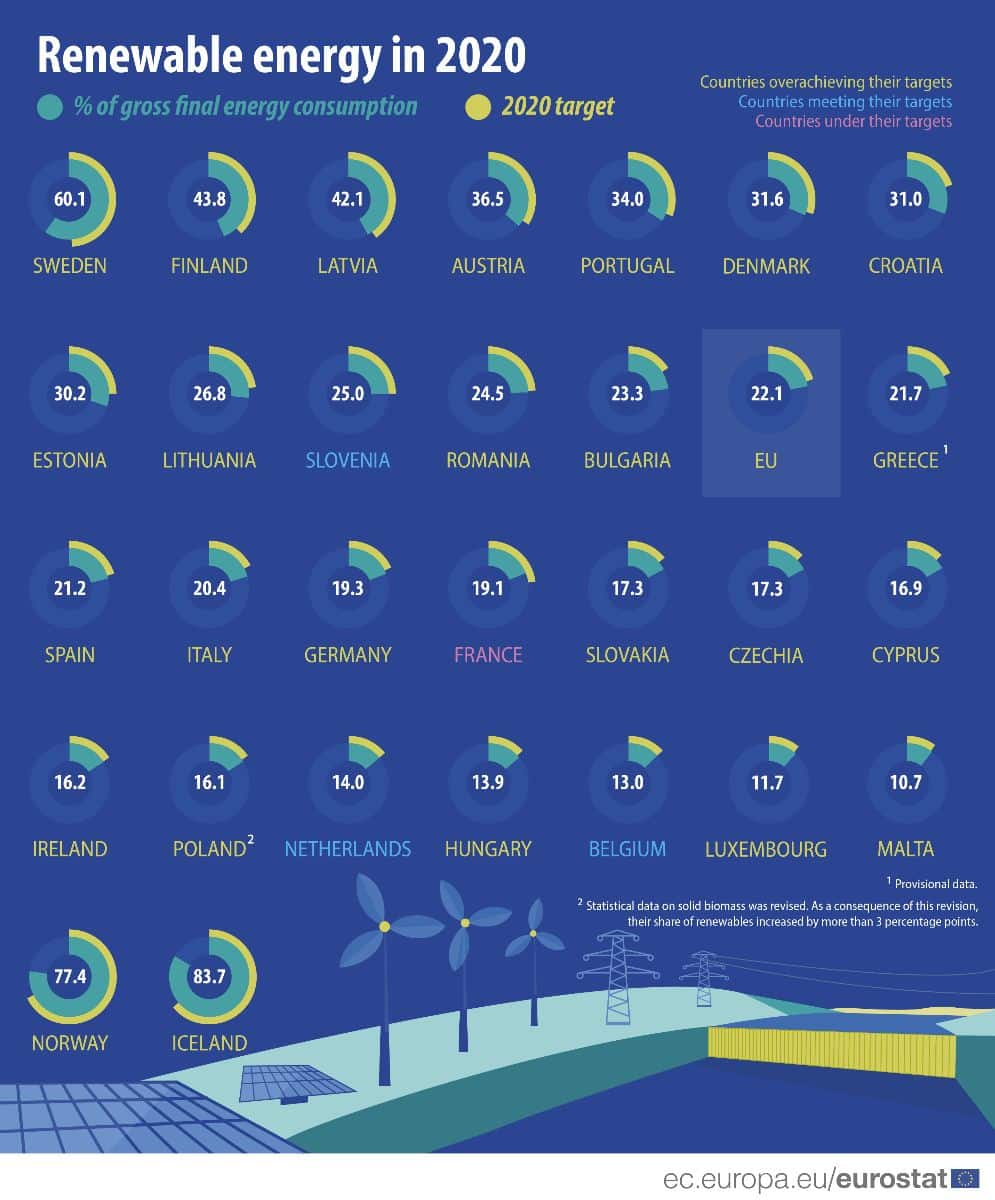

19,1 %

Moulins à vent. Avec 19,1 % d'énergies renouvelables dans sa consommation d'énergie finale, la France est le seul pays d'Europe qui n’a pas atteint ses objectifs en termes de changement de son mix énergétique pour l’année 2020. Un niveau bien en-deçà de la plupart de ses voisins européens, comme l'a dévoilé la semaine dernière le baromètre 2020 sur l'énergie renouvelable du service de statistiques européen Eurostat. En tête : la Suède (60,1 %), suivie par la Finlande (43,8 %) et la Lituanie (42,1 %). La moyenne européenne, elle, se situe à 22,1 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale - qui inclut toutes les formes d’énergies utilisées pour se chauffer, se déplacer, ou se nourrir. C'est un peu plus que l'objectif de 20 % que l'UE s'était fixé pour 2020 dans le cadre d'une directive adoptée en 2009. Chaque État membre devait aussi établir ses propres objectifs individuels. La France s'était engagée à atteindre 23 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020; elle échoue donc à remplir sa promesse.

Climatologue et autrice du Giec, Maisa Rojas est nommée ministre de l’Environnement du Chili

Giec compris ! Présenté en fin de semaine dernière, le nouveau gouvernement chilien compte bon nombre de femmes, de jeunes et d'expert·es, dont la climatologue émérite Maisa Rojas, autrice du dernier rapport du Giec.

Si les scientifiques se mettent à la politique, pourrons-nous éviter un scénario à la Don’t Look Up ? Voilà qui semble être le pari du nouveau président chilien, Gabriel Boric, qui cumule les fonctions de chef d'État et de gouvernement depuis son élection, le 19 décembre. Vendredi, il a dévoilé son cabinet, composé de 24 ministres, dont 14 femmes. Parmi elles, Maisa Rojas, climatologue et membre du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec).

Jusqu'ici, elle occupait le poste de directrice du Centre des sciences du climat et de la résilience, rattaché à l'université du Chili. Sa promotion au gouvernement intervient après qu’elle s’est impliquée pendant la campagne de Gabriel Boric, dont elle fut la conseillère sur les questions environnementales.

Titulaire d'un doctorat en sciences atmosphériques, Maisa Rojas, 49 ans, s'est spécialisée dans la modélisation du climat de l'hémisphère sud. Elle s'est notamment penchée sur l'évaluation des impacts du changement climatique sur l'agriculture et les ressources en eau. Coordinatrice du comité scientifique lors de la COP25, elle a participé à la rédaction du cinquième rapport d'évaluation du Giec, ainsi qu'à sa sixième édition, dont le premier volet est paru en août dernier (Vert).

Parmi ses priorités à son nouveau poste ? « La crise de l’eau, la mise en œuvre de la loi sur le changement climatique, le service de la biodiversité et des aires protégées et les "zones sacrifiées"», a-t-elle prévenu sur Twitter. Du côté de la France, certain·es sont épaté·es par ce choix : « C'est un peu comme si, en France, la climatologue Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe 1 du Giec, entrait au gouvernement », a applaudi sur Linkedin la journaliste Juliette Nouel, créatrice du jeu éducatif de la Fresque de l'adaptation au changement climatique.

Sur la piste des chimpanzés

Finies les singeries. À la manière de son illustre aînée Jane Goodall, la primatologue française Sabrina Krief s'est faite accepter parmi une communauté de chimpanzés dans une forêt tropicale d’Ouganda. En immersion sous les feuillages, un documentaire de France 2 suit ses pérégrinations parmi ses compagnons Ulysse, Aragon ou Grizou. Certains d'entre eux ont le visage malformé et la scientifique mène l'enquête, avant d’établir un lien avec des terres grignotées par l'agriculture à proximité, où du maïs enrobé d'insecticides est planté et parfois mangé par les chimpanzés.

+ Loup Espargilière et Juliette Quef ont contribué à ce numéro