Chères toutes et chers tous,

📻 La semaine dernière, les journalistes de Vert ont achevé deux semaines de formation auprès de leurs confrères et consoeurs de Radio France internationale (RFI) afin d'améliorer le traitement médiatique des sujets liés à l'écologie.

Les champs sont devenus le lieu où s'affrontent deux visions du monde qui se battent chacune à leur façon contre la fin des haricots.

« Méga-bassine » de Sainte-Soline – « Si on gagne ici, on arrêtera les autres projets »

Champs des partisans. Ce week-end, alors que la sécheresse frappe encore durement l’Hexagone, plusieurs milliers de personnes étaient réunies dans les Deux-Sèvres à l’appel de plus de 150 organisations pour une « mobilisation nationale » contre un projet qu’ils estiment symbolique du « modèle agro-industriel ».

Dans le ciel, des couleurs rougeoyantes se lèvent. Sur la terre, sous des centaines de tentes, des âmes de tous horizons font de même. Ce samedi, à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), non loin du chantier de la future « méga-bassine », le camp des opposants au projet se réveille doucement. La fin de semaine s’annonce rude. En dépit des arrêtés préfectoraux d’interdiction de manifestation et de circulation, plusieurs milliers de personnes se joindront bientôt aux nombreux activistes déjà présents. Les forces de l’ordre sont attendues en nombre.

Baptisées « réserves de substitution » par leurs soutiens et « méga-bassines » par leurs opposant·es, ces retenues ont pour objectif de stocker un maximum d’eau - de pluies ou issues de nappes phréatiques - afin d’irriguer des exploitations agricoles de plus en plus assoiffées par la sécheresse. Problème : elles contribuent à artificialiser les sols, privent la biodiversité de cette ressource et diminuent la recharge des nappes. Pis, elles constituent une « maladaptation » au changement climatique. En répondant aux conséquences à court terme sans agir sur les causes du problème, « elles bloquent le passage vers une agriculture responsable, résiliente, économe en eau », avait expliqué à Reporterre le naturaliste Christian Amblard.

À Sainte-Soline, près de 150 associations, collectifs, syndicats et partis politiques (Bassines non Merci, Soulèvements de la Terre, Confédération paysanne, CGT, Attac, Solidaires, LFI, EELV…) appelaient ce samedi à une « mobilisation nationale […] pour stopper le chantier de la plus grande méga-bassine jamais construite ». Pour l’heure, un immense trou de 16 hectares a déjà été creusé dans la terre ; soit « 720 000 mètres cubes d’eau privatisée pour 12 exploitants agricoles », souligne-t-on du côté de Bassines non Merci (BNM).

Retrouvez notre reportage sur ce week-end de mobilisation sur vert.eco

· Vendredi, des membres du collectif Dernière rénovation ont bloqué une autoroute au sud de Paris et interrompu une représentation à l’Opéra Bastille. Depuis plusieurs mois, ces militant·es mènent des actions de « résistance civile » pour « contraindre le gouvernement à adopter un plan ambitieux de rénovation thermique des bâtiments d’ici 2040 ». - Le Monde

· Vendredi encore, la Cour des comptes a publié une note sévère sur la politique de rénovation énergétique des bâtiments du gouvernement. La Cour pointe une incohérence dans l’articulation des politiques publiques, constatant que la notion même de rénovation reste « imprécise » (on compte aussi bien une rénovation intégrale qu’un simple changement de fenêtre) et que les « réformes fréquentes » du secteur ont nui « à la lisibilité » des dispositifs mis en place. La première ministre a promis de se conformer à ces observations. - Libération

· Dimanche, l’activiste Greta Thunberg a annoncé qu’elle ne se rendrait pas à la 27ème conférence des Nations Unies (COP27) sur le climat, qui s’ouvre ce dimanche en Égypte. Elle estime que ces conférences « ne fonctionnent pas vraiment, à moins qu'on les utilise comme une opportunité pour mobiliser ». Or, cette année, la société civile devrait être très contrainte par le pouvoir égyptien. En outre, ces rencontres sont « surtout utilisées comme une opportunité […] de greenwashing » par les dirigeant·es, déplore la Suédoise. - Le Figaro

· Dimanche soir, Lula a été élu président du Brésil face à Jair Bolsonaro avec une courte avance (50,9 % contre 49,1 %). Or, la défaite de Jair Bolsonaro pourrait entraîner une baisse de 89 % de la déforestation amazonienne au cours de la prochaine décennie, d’après l’analyse des promesses électorales réalisée pour le compte du média spécialisé Carbon Brief. Le rythme de déforestation avait doublé depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2019.

« Douceur »

Et là, c’est doux ? Ces jours-ci, alors que la France est accablée par une vague de chaleur à l’ampleur et à la durée absolument inédites, signe aigu de l’aggravation de la crise climatique, de nombreux médias persistent à faire leurs gros titres sur la « douceur » tantôt « record », « exceptionnelle », de cet automne hors du commun. Si celle-ci est indéniablement plaisante pour les vacanciers, de telles expressions contribuent à créer une dissonance dans l’esprit du public : faut-il y voir une bonne nouvelle ou un phénomène catastrophique ? « C’est l’été en octobre : record de douceur la nuit dernière à Montauban, des maximales à 32°C annoncées dans la région », titrait par exemple la Dépêche du Midi la semaine dernière. Pis, certains continuent de l’accueillir avec joie : « douceur pour tout le monde », de quoi « profiter des derniers bains » et même (!) réaliser des économies de chauffage ! Qui a dit que l’emballement du climat était à craindre ? Les anomalies de température relevées en octobre sont encore plus grandes (+3,3°C par rapport à la normale de saison) que celles relevées cet été (autour de +2,5°C). La France connaît sa sécheresse la plus importante jamais mesurée. Ce n’est pas « doux », c’est chaud.

Et si on filait un coup de patte aux scientifiques ?

Science y mettait tous ? Année après année, la liste des espèces en voie d’extinction ne cesse de s’allonger. Face à cela, de plus en plus de programmes permettent à tous·tes de se faire les précieux·ses allié·es des scientifiques en manque de données.

Un portail pour trouver tous les projets proches de chez soi

La science participative permet à tout le monde de contribuer activement à la recherche sur le vivant, bien souvent en manque de financement. Depuis les confinements successifs, elle est en plein boom. « Les personnes sont partout, sur tout le territoire et sur un temps très long », se réjouit Pierre Boivin, chargé de projet pour le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE). Avec le Collectif national des Sciences participatives, il a créé le portail Open qui répertorie la quasi-totalité des programmes accessibles au public en France métropolitaine. Celui-ci permet à chacun·e de choisir sa région, un niveau de difficulté et des thèmes de prédilection.

Une action à portée de smartphone

Une fois le programme sélectionné, il suffit de télécharger une application pour répertorier des espèces en prenant une photo avec des coordonnées GPS, ou de remplir les données collectées sur un site internet. « N’importe qui peut aider, même sans connaissances », rassure Pierre Boivin. Des fiches sont envoyées aux inscrit·es pour reconnaître les différentes espèces. Par exemple, le programme Un dragon dans mon jardin appelle à poster une photo de chaque amphibien (tritons, salamandres, crapauds, grenouilles…) et reptiles (lézards, serpents…) qui traversent la route des participant·es. « Une fois envoyés, les résultats sont validés par un expert. Même s’il y a deux trois erreurs, elles seront insignifiantes dans la masse de données collectées », rassure Pierre Boivin.

Mieux connaître son environnement pour aller mieux soi-même

Les sciences participatives ne visent pas simplement à améliorer l’état de la recherche ; elles sont aussi un puissant moyen de sensibiliser le public à l’effondrement du vivant. Une récente étude du CNRS démontre que passer du temps dans la nature, en se concentrant sur ce qui nous entoure, renforce le bien-être et améliore notre santé.

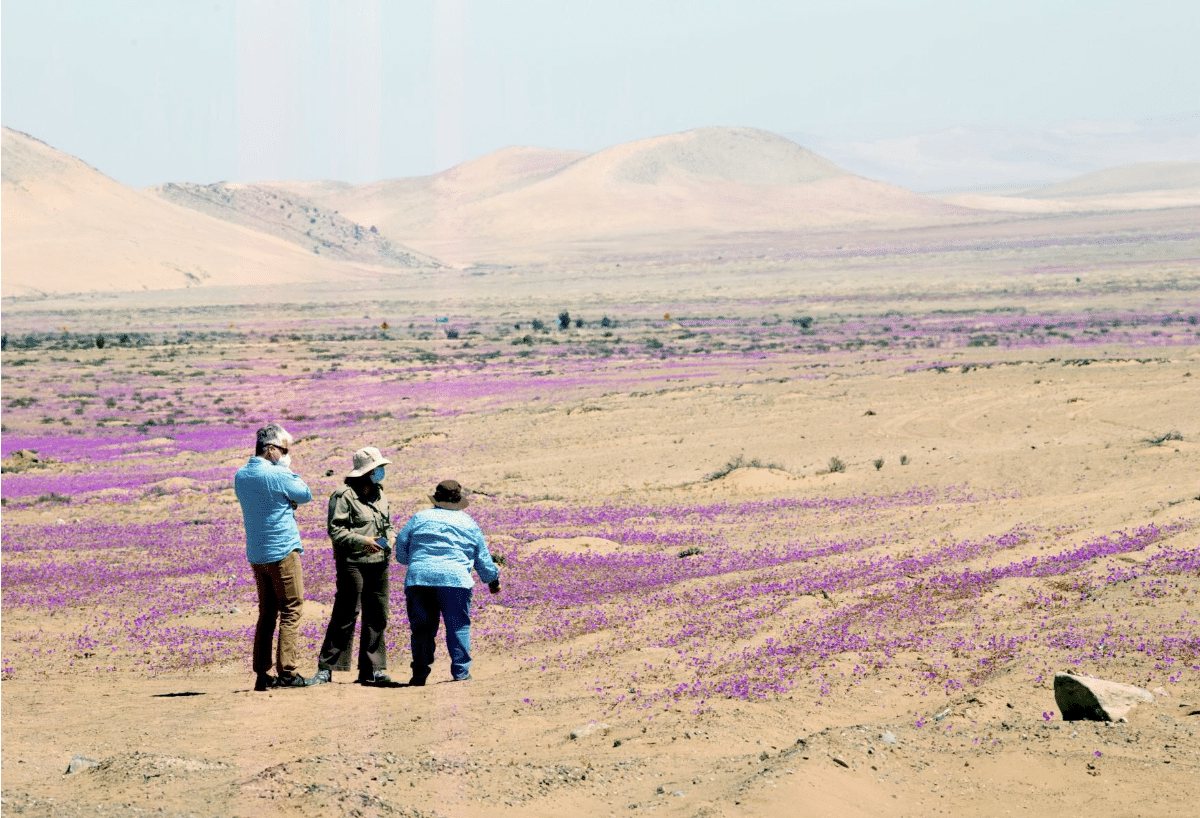

Les fleurs du désert incitent le gouvernement chilien à faire du désert d’Atacama un parc national

Atacama c’est possible ? Situé au nord du Chili, le désert d’Atacama - le plus sec au monde - s’est couvert de fleurs violettes, jaunes et blanches, en ce début octobre. Un phénomène qui se produit tous les cinq ans environ. Le reste du temps, pas moins de 200 espèces de fleurs dites « géophytes » patientent, enfouies dans le sol, pendant des années en attendant la pluie. Cette année, le spectacle était hautement inattendu : depuis un an, nous sommes dans un phénomène La Niña, une période océanique froide, qui n’apporte habituellement pas les 15 millimètres d’eau nécessaire à l’éclosion des bulbes, réservée aux périodes El Niño. Face à l’afflux de touristes venu·es voir le désert floral, le nouveau gouvernement chilien de Gabriel Boric a annoncé vouloir faire d’Atacama un parc national - El pais (en espagnol).

+ Alban Leduc, Marius Matty et Juliette Quef ont contribué à ce numéro.