Mené·es en bateau. Marchandises, gaz, pétrole… le transport maritime a toujours le vent en poupe, mais le secteur ferait mieux de mettre le cap sur la transition énergétique.

Telle pourrait être la conclusion d’une étude annuelle de l’ONU sur le sujet, dévoilée ce mardi. Le 1er janvier 2023, de nouvelles réglementations qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte écologique des navires, entreront en vigueur. En ligne de mire, une baisse de 50 % des émissions en 2050 par rapport à 2008. Pendant la Conférence mondiale pour le climat (COP27) qui a eu lieu en Égypte au mois de novembre, plusieurs pays ont demandé à revoir cette ambition pour atteindre le « zéro carbone » net à la même date.

D’abord, les constats. Qu’il s’agisse de votre jean ou de votre ordinateur, 80 % des marchandises échangées à l’échelle mondiale sont acheminées par la mer, estime la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) dans ce document. Dit autrement, 11 milliards de tonnes – plus d’un million de tours Eiffel – sont expédiées par les mers d’un bout à l’autre de la planète.

Le commerce maritime a plutôt bien récupéré du Covid : après une baisse en 2020, sa croissance est estimée à 3,2 % en 2021, mais elle devrait rester plus modérée en 2022. Dans le même temps, les émissions totales de carbone ont, elles aussi crû, de 4,7 %. Or, en 2020 déjà, l’organisation maritime internationale (OMI) estimait que la navigation était responsable de 2,89% des émissions mondiales dues à l’activité humaine. Les navires sont aussi des sources importantes de pollution atmosphérique, notamment parce qu’ils utilisent du carburant contenant du soufre (moins de 0,5% depuis 2020). Leurs rejets de plastiques et les déversements d’hydrocarbures de soute sont également pointés dans le rapport de la Cnuced ; sans mentionner la perte de conteneurs, le déplacement d’espèces invasives, la pollution sonore…

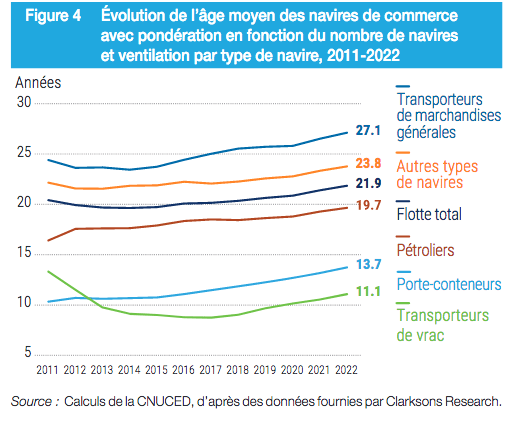

L’ONU s’inquiète : ni les ports, ni les navires marchands, ni les systèmes logistiques ne sont préparés au changement climatique. « Dans le flou quant à l’évolution future des technologies, des coûts relatifs des différents carburants, des réglementations et des prix du carbone », les armateurs rechignent à investir. Les bateaux sont de plus en plus vieux (presque 22 ans en moyenne) et toujours plus gigantesques. La taille des plus grands porte-conteneurs a doublé entre 2006 et 2022, atteignant parfois près de 400 mètres de long. Renchérissement de l’énergie et phénomènes climatiques extrêmes amenés à se multiplier ; transporteurs, opérateurs portuaires ou chargeurs « n’ont d’autre choix que d’évoluer », assure l’instance.

Mais comment ? Réduction de la vitesse, renfort de la voile (Vert), branchements électriques dans les ports et surtout généralisation de carburants alternatifs : des pistes d’actions existent, mais elles semblent rester plus ou moins à l’état de vœux pieux. Le risque d’un système à deux niveaux émerge avec, à terme, seulement « une petite partie des ports et des routes maritimes adaptés ».

Le rapport plaide pour la mise en place d’un cadre réglementaire mondial « pour investir dans la décarbonisation ». Comme en écho aux avancées de la COP27 sur la justice climatique (Vert), l’ONU préconise aussi de soutenir financièrement les pays en développement et vulnérables dans leur transition, notamment en modifiant leurs ports, de plus en plus menacés. Quant à réduire les distances parcourues, l’idée n’est visiblement pas à l’ordre du jour, « bien que le débat se poursuive, rien jusqu’à présent ne laisse entrevoir un retour massif à une production plus localisée ».