Peu représentées, moins payées, parfois même pas comptées ; les femmes sont dans l’angle mort des politiques agricoles. Pourtant, les agricultrices sont plus tournées vers les pratiques durables que les hommes, souligne un rapport publié ce mercredi par l’ONG Oxfam.

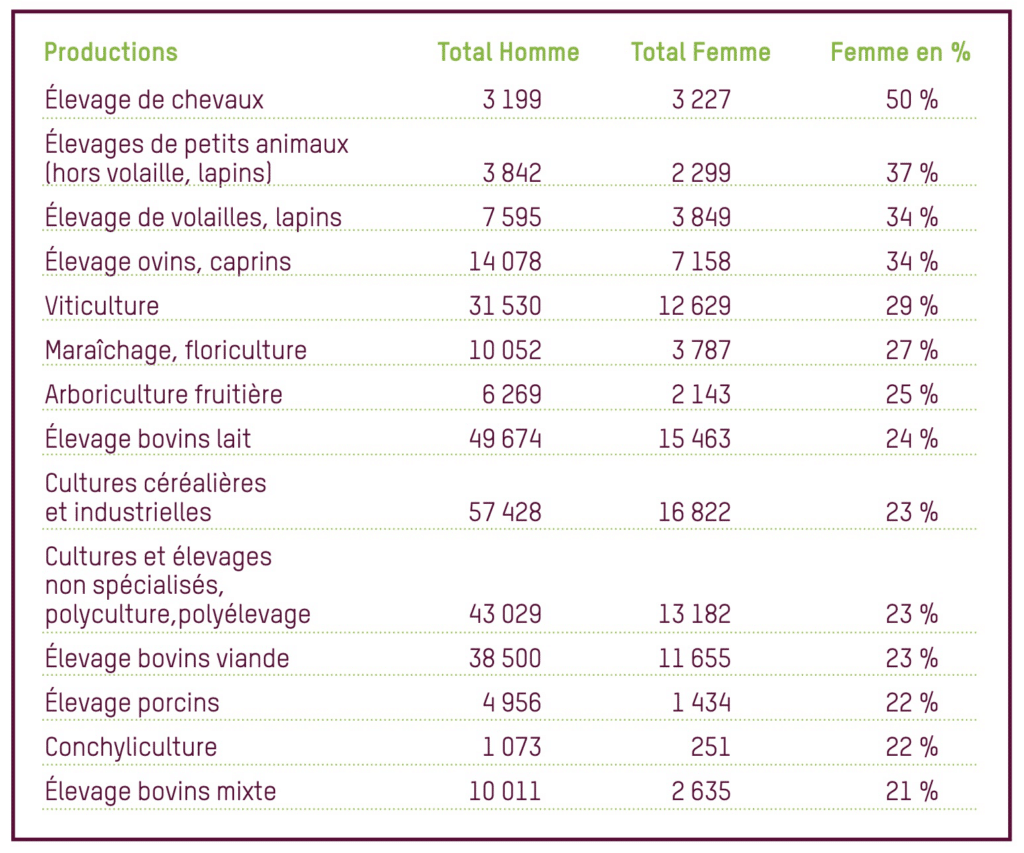

Il est temps de mettre un coup de projecteur sur ces actrices économiques oubliées : les femmes représentent 30 % des actifs agricoles en France, estime le ministère de l’Agriculture. Mais une partie d’entre elles n’est jamais recensée : quelque 132 000 compagnes d’exploitants n’ont pas de statut permettant de prendre en compte leur action dans ce domaine, regrette Oxfam. «Ni cheffes, ni collaboratrices d’exploitation, elles assurent un complément de revenu» ou un travail non rémunéré qui aident au maintien de l’exploitation.

Plus nombreuses dans les petites structures, les femmes sont aussi plus diplômées et plus âgées que les hommes (elles ont 52 ans en moyenne). Pourtant, leurs revenus sont quasiment un tiers plus faibles et leur retraite atteint péniblement 570 euros par mois. Entre autre bâtons dans les roues, les agricultrices bénéficient de prêts bancaires plus faibles, de moins d’aides à l’installation et elles sont moins représentées dans les syndicats professionnels, liste le rapport, qui s’appuie sur des travaux de Carine Pionetti, une chercheuse indépendante.

Pour Oxfam, la première action à mener est de mieux compter et de rendre publiques un «plus grand nombre de données ventilées par sexe». Car la femme est peut-être l’avenir de la ferme. Davantage tournées vers la bio, les circuits courts ou l’élevage extensif en plein air, «les agricultrices sont motrices dans la transition écologique du secteur agricole et son adaptation au changement climatique», considère l’ONG. Ainsi, se montrer plus pointilleux·ses sur la parité dans toutes les instances, la formation des agent·es du ministère de l’agriculture aux questions de genre ou la mise en place de politiques publiques favorisant les exploitations gérées par des femmes constitueraient de premiers pas vers la transition écologique de l’agriculture.

Des questions qui devraient alimenter les discussions du premier Salon des agricultrices qui se tiendra à la Cité fertile à Pantin (Seine-Saint-Denis) les 4 et 5 mars.

À lire aussi

-

Qu’est-ce que l’« agriculture paysanne », ce projet de transformation sociale et écologique du monde agricole ?

Alors que s'achève le Salon de l'agriculture, qui aura encore fait la part belle à l'industrialisation à tous crins, des éleveur·ses et des producteur·rices défendent une autre vision de leur métier, au service de la société et de l'environnement. Une démarche qui s'extirpe de la seule technique et donc d'une labellisation claire, mais qui cherche à être généralisée. Décryptage. -

La transition de l’agriculture passera forcément par une réduction des élevages, un sujet « tabou »

Afin d’accompagner au mieux les éleveurs dans la transition, l’Etat doit réorienter les investissements publics et pousser les Français·es à consommer moins de viande, selon deux études de l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE).