Levez les yeux ! Partout en France, les cigognes blanches reviennent de migration ces jours-ci. Des centaines de ces grands échassiers traversent le pays depuis le sud et s’arrêtent dans les plaines, sur les arbres, les toits de certaines villes, ou même en haut des stades. Certaines ont même déjà regagné leur nid, comme le célèbre couple de Sarralbe (Moselle), dont l’on peut suivre la vie quotidienne grâce à une webcam.

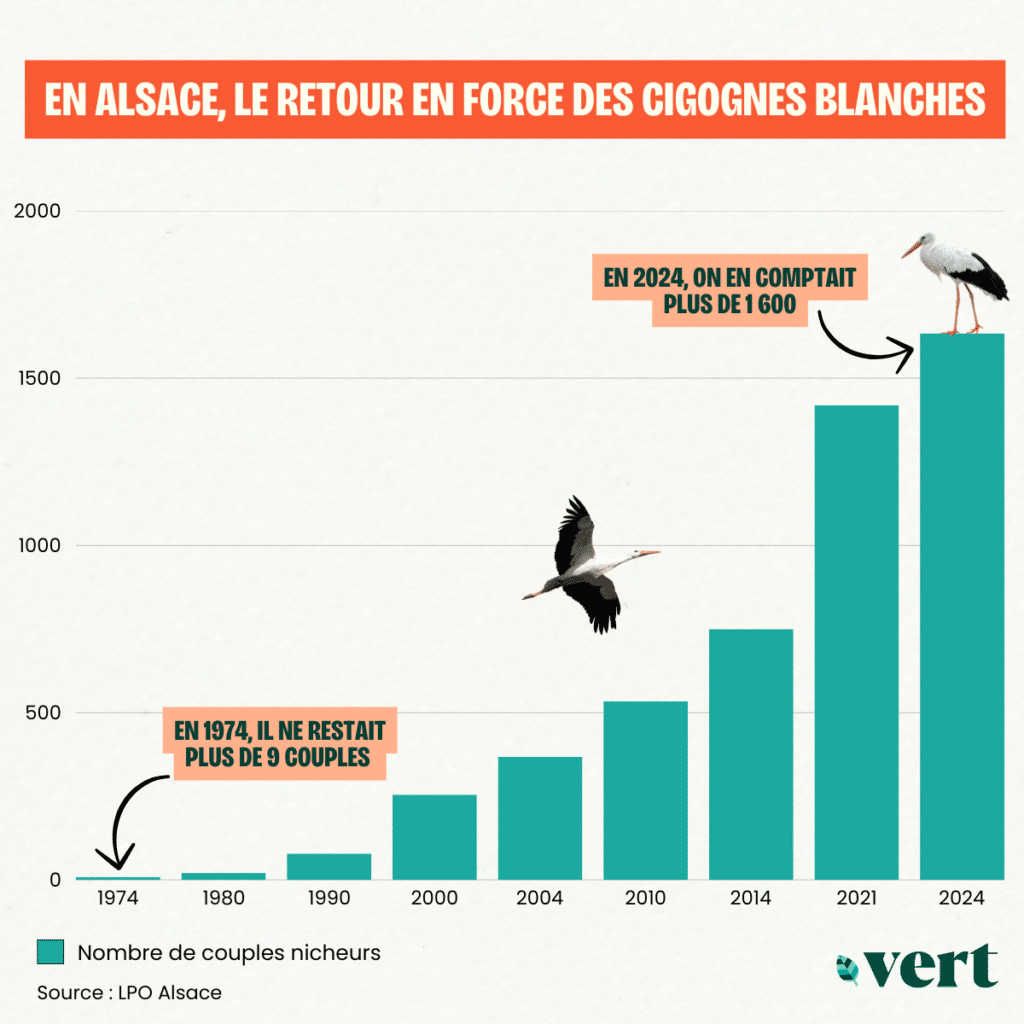

Des images réconfortantes… qui n’auraient pas pu exister il y a quelques décennies seulement. «Nos cigognes ont failli disparaître de France, rappelle Nicolas Gendre, ornithologue spécialiste de cette espèce auprès de la Ligue de protection des oiseaux (LPO). En 1974, on ne comptait plus que onze couples, dont neuf en Alsace.»

Empêcher les cigognes de migrer, pour les sauver

Pour comprendre les raisons de ce déclin, il faut se rendre en Afrique subsaharienne, là où ce grand migrateur passe ses hivers : «dans les années 1970, l’oiseau a été victime des grandes sécheresses de la région du Sahel. Il n’y avait plus d’eau, il ne trouvait plus sa nourriture et, en parallèle, certaines populations pouvaient le chasser, car elles avaient peur qu’il mange les récoltes», détaille Nicolas Gendre.

Ajoutées aux fortes dépenses d’énergie et aux nombreux risques qui rythment leurs voyages, ces conditions climatiques ont mené les cigognes françaises au bord de l’extinction. En Alsace, où la cigogne est un symbole, cette situation a donné lieu à une tentative de sauvetage surprenante.

«Sachant que c’est le manque de nourriture, et non le froid, qui conduit les oiseaux à partir, nous avons brisé leur instinct de migration, en les maintenant en captivité, raconte Cathy Zell, chargée de mission à la LPO Alsace. On mettait les populations dans des enclos et, au bout de trois ans, leur instinct inné disparaissait». Ce programme a été mis en place dès les années 1980 par l’association pour la protection et la réintroduction des cigognes en Alsace-Lorraine (Aprecial, dissoute en 2016) pour empêcher les échassiers de partir vers une mort quasi-certaine en Afrique. Cette captivité temporaire ne modifie pas pour autant le comportement de l’espèce, puisque les nouveau-nés gardent automatiquement l’instinct de migration.

Pendant des décennies, nombre de villages alsaciens ont eu leurs enclos à cigognes. Cette stratégie de conservation originale a progressivement pris fin dans les années 2000. «Il n’y avait plus d’intérêt à garder ces élevages, car l’espèce était sauvée. Il ne reste aujourd’hui que quelques grands parcs touristiques, avec qui l’on essaye de collaborer», observe Nicolas Gendre.

«La progression est devenue exponentielle à partir des années 2000»

«Petit à petit, la population s’est reconstituée en Alsace, aussi grâce aux lois de protection des oiseaux qui ont été mises en place à partir de 1975», se félicite Cathy Zell. Dans la dernière enquête sur les cigognes, menée en 2024, la LPO Grand Est a dénombré plus de 1 600 couples nicheurs dans toute l’Alsace.

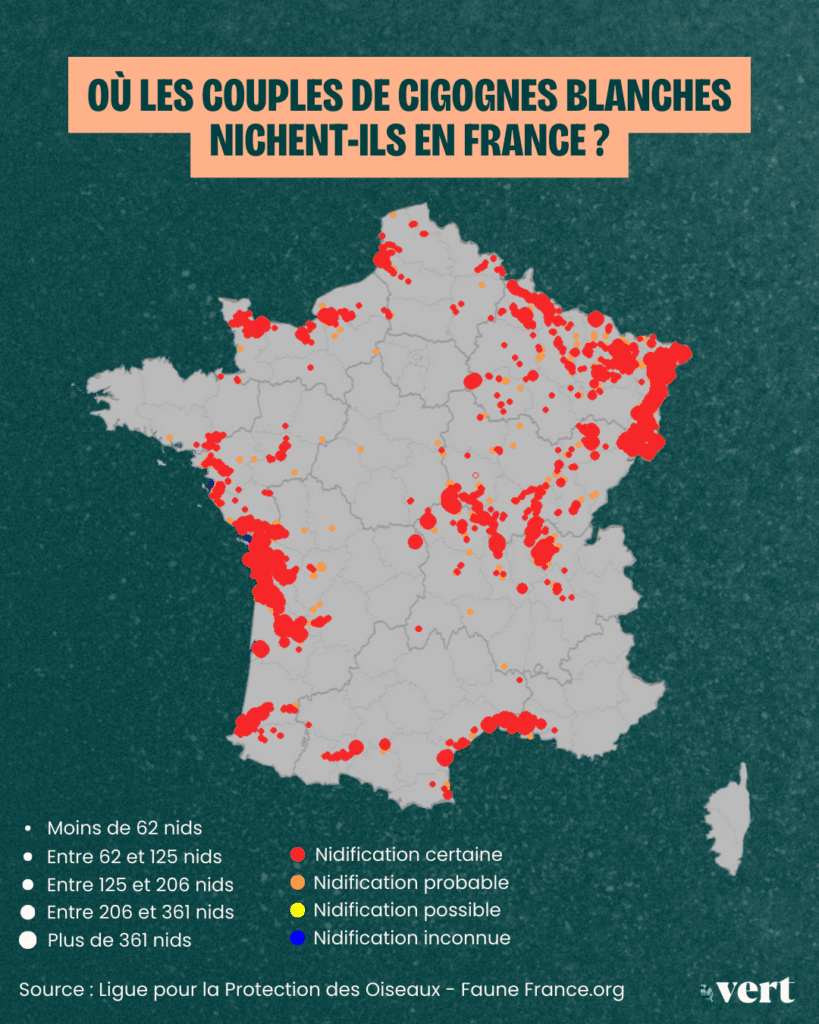

Mais la cigogne blanche est loin de se cantonner à ce territoire du nord-est de l’Hexagone. Au fil des années, l’échassier s’est réimplanté en Charente-Maritime (le deuxième département qui accueille le plus de nids de cigognes, derrière le Bas-Rhin), en Normandie, dans les Bouches-du-Rhône ou autour de la Nièvre.

Sur la façade atlantique, les échassiers bénéficient d’une autre stratégie de sauvegarde, depuis les années 1970 : «les cigognes nichent souvent dans des arbres, dont beaucoup étaient malades et craquaient sous le poids des nids [qui pèsent plusieurs centaines de kilogrammes, NDLR]. Notre stratégie a donc été d’aider les oiseaux, en leur créant des supports artificiels».

Ces coups de pouce humains ne suffisent pas à expliquer l’expansion remarquable des cigognes blanches : «la progression a été très lente, puis elle est devenue exponentielle à partir des années 2000», souligne Nicolas Gendre. Dans le dernier comptage national, en 2021-2022, la population française dépassait les 5 000 couples nicheurs. Selon le spécialiste, elle frôlerait aujourd’hui les 7 000.

«La population est actuellement sur une phase exponentielle, jusqu’au moment où elle atteindra un point de saturation, détaille Marc Giroud, ornithologue franc-comtois qui a vu les premiers oiseaux s’installer dans sa région au milieu des années 1990. Pour l’instant, l’espèce a encore beaucoup de marge de progression, car elle apprécie les prairies humides, et il reste des centaines de milliers d’hectares non occupés.»

Les effets ambivalents du réchauffement climatique

Selon Nicolas Gendre, l’explosion de la population de cigognes blanches depuis les années 2000 est liée à un nouveau facteur : «avec le réchauffement climatique, il y a moins de vagues de froid et les cigognes hivernent de plus en plus en Espagne, voire restent en France. Les oiseaux font face à moins de dangers et reviennent plus vite à leur nid». Les retours de migration de cigognes sont de plus en plus précoces ces dernières années, et l’on dénombre aujourd’hui plus de 2 000 individus qui ne migrent plus.

«Les cigognes ont un bon plumage, elles peuvent s’en sortir si elles ont suffisamment de ressources alimentaires», ajoute Marc Giroud. Pour trouver leur nourriture l’hiver, ces oiseaux peuvent aussi profiter des décharges à ciel ouvert et de la prolifération d’espèces invasives, comme les écrevisses américaines.

Réchauffement climatique, espèces invasives, déchets… les cigognes semblent profiter de ces marqueurs de la crise écologique. Mais elles peuvent aussi en pâtir : avec la sécheresse de 2022, la nourriture a manqué et les naissances ont diminué dans plusieurs régions. Selon Nicolas Gendre, les cigognes blanches restent fragiles. «Si le réchauffement climatique touche la période de reproduction, il y aura des conséquences directes sur l’espèce, et elle peut s’effondrer très vite.»

À lire aussi

-

Insectes, oiseaux, champignons, microbes… une étude prouve la nocivité des pesticides pour l’ensemble de la biodiversité

Chimique mac. Ces substances nuisent à de nombreuses espèces qu’elles ne sont pas censées cibler, démontre une étude majeure publiée dans la revue Nature Communication, jeudi. Une preuve supplémentaire de leur rôle dans l’effondrement du vivant. -

«Notre système produit mécaniquement des pandémies» : le «Giec de la biodiversité» explore les crises qui secouent la planète

Quel est le rapport ? Biodiversité, climat, alimentation, eau, santé : dans une nouvelle évaluation parue mardi 17 décembre, la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité (IPBES) met en évidence l’interconnexion entre cinq grandes crises écologiques et appelle à ne plus les traiter séparément. Auteur principal du rapport, Patrick Giraudoux le décortique pour Vert.