Loup Espargilière. Ce jeudi, après 16 ans de bons et loyaux services, tu laisses la présidence de Mediapart, mais tu ne prends pas ta retraite pour autant. C’est quoi la suite ?

Edwy Plenel. Je passe à la fois le témoin de la direction de la publication – la responsabilité juridique du contenu du journal -, et la direction de l’entreprise… Et je vais continuer à être présent dans Mediapart pour y faire mon premier métier, qui n’est pas celui de patron de presse, mais de journaliste.

Tu ne prévois pas de lancer un nouveau média ou de faire un dernier braquage avant de raccrocher ?

Non, Mediapart suffit à mon bonheur.

Mediapart – je le sais pour y avoir travaillé -, c’est un journalisme qui ne plaît pas toujours aux cibles de ses enquêtes, à tel point que vous avez connu quelque 300 procès en 16 ans. À chaque fois, en tant que directeur de la publication, tu étais invité à te rendre au tribunal. Que vas-tu faire de tes après-midi, maintenant ?

Même si j’arrête, je continue à être celui qui a été poursuivi par des procédures passées. Comme c’est souvent très long, ça dure déjà deux, trois ans avant d’être jugé en première instance, puis après en appel. Donc il va m’arriver encore d’aller au tribunal. Après, je serai assez content d’arrêter, même si ça plaisait bien aux magistrats que je sois assidu, puisque j’étais le seul directeur de publication à faire ça.

Quelle est ta plus grande fierté à Mediapart ?

Je pense qu’on réussit cette transmission parce qu’on a construit un collectif d’individualités, qui m’a peut-être transformé, m’a rendu – je le dis comme je le ressens – meilleur que je ne l’étais probablement.

Est-ce qu’il y a eu un fait saillant – par exemple l’affaire Bettencourt ou l’affaire Cahuzac -, où tu t’es dit : «là, on est en train de faire quelque chose d’inédit ou de marquant»?

Sur les enquêtes, je me le suis dit souvent, puisque Bettencourt, c’était inédit. Cahuzac, c’était inédit. Sarkozy-Kadhafi, c’était inédit. MeToo, on a été les premiers.

C’est difficile de prendre un seul exemple, parce que je crois que la réussite de Mediapart, c’est vraiment d’avoir initié quelque chose qui n’existait pas à ce point, qui est un journalisme d’impact : il ne s’agit pas simplement de faire une enquête qui rebondit sur une enquête judiciaire qui est déjà en place… Mais de créer cet agenda nous-mêmes, avant les autorités publiques, avant la justice ; de dénicher quelque chose qui n’était pas au grand jour.

Et ça, avec parfois des succès en termes d’impact sur la société – comme avec la création du Parquet national financier après l’affaire Cahuzac, et parfois des déceptions, puisque ça ne débouche pas toujours.

Aujourd’hui, Mediapart compte 220 000 abonnés, une série télé est tirée de l’enquête sur la mafia du CO2, un documentaire Netflix porte sur l’affaire Woerth-Bettencourt… Mediapart est-il en voie de mainstreamisation ?

Non. Disons que les affaires de Mediapart inspirent du légendaire… Et c’est une bonne chose. Souvent, j’ai trouvé que la crise du journalisme en France se traduisait par l’absence de l’héroïsation du travail des journalistes dans l’imaginaire du cinéma, et des séries télévisées aujourd’hui. Dans le monde anglo-saxon, notamment aux États-Unis, le journaliste est souvent un héros de la démocratie, quitte à ce que ce soit un héros malheureux. Et là, ça commence à venir en France.

J’ai toujours dit que dans la popularité de Mediapart, il y avait un côté Robin des Bois. C’est le journal qui va prendre les secrets indûment gardés par les riches pour les rendre au peuple. Et ce romantisme, c’est une bonne chose qu’il rentre dans la culture populaire, qu’il soit largement partagé, car c’est une éducation à la démocratie, à son idéal.

Est-ce que Mediapart est en train de devenir un média dominant, qui tutoie aujourd’hui les médias à la plus grande force de frappe ?

En termes d’abonnements numériques, Mediapart est le troisième quotidien national d’information générale en France, derrière le Figaro, créé au 19ème siècle, et Le Monde, qui date de 1944.

Mediapart est à la fois dedans et dehors. On est au cœur : nous sommes présents sur l’actualité internationale, sur l’écologie, on a développé le multimédia, les podcasts, les émissions, des films, du data-journalisme, etc.

En même temps, on est radicalement à part : on est une entreprise de presse totalement profitable sur 13 années consécutives, avec comme seule recette l’abonnement. Nous n’avons aucune béquille, aucun artifice, pas de subvention, pas d’argent des plateformes, pas de mécènes privés intéressés, pas de publicité.

Il y a un demi-siècle ou presque, tu écrivais pour Rouge, le journal de la Ligue Communiste Révolutionnaire. Outre l’arrivée d’Internet, quels sont les changements les plus marquants que tu as observés dans le monde du journalisme ces cinquante dernières années ?

La révolution numérique est une évidence. Comme toute révolution, elle s’accompagne de contre-révolutions. Pour reprendre la formule du pionnier de la pensée écologique Élisée Reclus, dans son dernier livre, L’homme et la terre, il avait employé un néologisme : il y a le progrès et le «régrès».

Le changement, pour moi, de ces 20 dernières années, c’est la dégradation de notre profession, de ses conditions économiques, la prise de contrôle par des intérêts extérieurs.

«L’opinion devient un cheval de Troie contre l’information»

Dans l’ensemble des médias privés, à part les nouveaux entrants comme nous, on voit la dégradation des conditions de travail, la précarité ; qui entraîne la dégradation du débat public, parce que tous ces intérêts privés, ce n’est pas l’information qui les intéresse : c’est le blabla des opinions.

L’opinion devient un cheval de Troie contre l’information. La liberté de dire étouffe le droit de savoir. C’est ce que nous montrent les chaînes xénophobes, racistes, portant atteinte à la dignité humaine que sont les chaînes d’extrême droite qui ont aujourd’hui pignon sur rue en France.

Tout ça percute ou aggrave certains travers de la culture française du journalisme. J’ai croisé depuis toujours ce que j’appelais le journalisme de gouvernement, un journalisme qui regarde en haut et qui se sent d’abord l’allié des pouvoirs. Aujourd’hui, il est très présent, dans la façon dont il cherche sa légitimité du côté de l’actionnaire ou du côté de l’État.

À l’inverse, quelle est la leçon de Mediapart ? Si tu ne luttes pas, il ne se passe rien. Et si tu luttes, il se passe parfois des choses. On est dans ce moment de transition, de grande inquiétude démocratique.

«En démocratie, il ne peut pas y avoir de médias de masse qui soient des médias d’opinion»

Quand j’ai commencé dans ce métier, c’était banal d’être à l’extrême gauche dans l’après-68. Pour le meilleur et pour le pire : tout n’était pas génial là-dedans, il y avait aussi des illusions. C’était un monde – même si dans mon itinéraire personnel, avec le journalisme que j’ai pratiqué, je me suis souvent battu contre des pouvoirs, j’ai eu des adversités – un temps où tout était jeune et à la limite, tout était facile. Il y avait le risque de devenir des sénateurs, tranquille.

Aujourd’hui, pour votre génération… bien sûr que c’est difficile, mais c’est autrement excitant : on retrouve un idéal du journaliste comme fantassin des idéaux démocratiques, universalistes, humanistes. C’est mieux que de simplement faire carrière ou avoir un gagne-pain.

Que peut-on faire collectivement contre «l’ogre» Vincent Bolloré, qui croque le monde des médias avec l’assentiment du gouvernement ?

Si on veut aller lire un journal papier, on doit aller l’acheter ; Europe 1 ou CNews, on n’a rien à faire, on tombe dessus. Une radio ou une télévision, c’est un média de masse à qui l’autorité de régulation accorde une fréquence qui est un bien public.

En démocratie, il ne peut pas y avoir de médias de masse qui soient des médias d’opinion. Encore moins quand ces opinions violent le bloc de constitutionnalité, au respect desquels les médias s’engagent quand ils signent leur convention avec l’Arcom. Donc, pour moi, c’est tout simple : il faut leur retirer le canal de diffusion.

La démocratie, ce n’est pas mon opinion contre la tienne, mon préjugé contre le tien, ma croyance contre la tienne, ma communauté contre la tienne, mon identité contre la tienne. Ça, c’est la guerre de tous contre tous. Un écosystème démocratique, c’est celui où on fait en sorte qu’au cœur du débat public, il y ait un rapport à la vérité, un rapport à des connaissances, un rapport à des faits.

L’Arcom n’a pas pris ses responsabilités. Il ne suffit pas de sanctionner des manquements par des amendes – monsieur Bolloré est milliardaire. Il faut dire : «Vous diffusez des opinions qui sont illégitimes, parce que portant atteinte à la dignité humaine et aux principes d’égalité. Donc, vous pouvez faire votre fanzine dans votre coin, mais vous ne pouvez pas avoir un porte-voix public sur une fréquence qui est un bien public».

Si tu laisses diffuser un média de masse qui propage de fausses nouvelles, qui attise les haines, des mensonges, des logiques identitaires, de diabolisation de l’autre, voire de comparer les migrants à des punaises de lit comme cela a pu être fait [par Pascal Praud sur CNews, ce qui lui a valu un rappel à l’ordre de l’Arcom cette semaine, NDLR], tu ouvres la voie à quelque chose qui peut être terrible. Ça s’appelle la Radio des Mille Collines : pendant le génocide au Rwanda, c’était une machette dans une main, un transistor dans l’autre. Évidemment, je ne dis pas que CNews est Radio Mille Collines, mais cette radio a été créée au nom de la liberté d’expression.

Que penses-tu de l’éclosion de tous ces médias indépendants depuis une quinzaine d’années, qui forment un écosystème très vivace, mais aussi très fragile ?

Il est très fragile parce que les pouvoirs publics n’ont pas pris des dispositions qu’ils devraient prendre. Toutes les propositions sont sur le site du Fonds pour une presse libre [le fonds de dotation qui a sanctuarisé le capital de Mediapart et subventionne des médias indépendants, NDLR] et ont été développées lors des États généraux de la presse indépendante.

«Aujourd’hui, toutes les innovations vraiment intéressantes viennent des médias indépendants»

Par exemple, il est inadmissible que les aides publiques aillent à des milliardaires. Elles devraient être fléchées sur ces nouveaux entrants pour les aider à avoir le temps de s’installer, puisque la sous-capitalisation est le premier problème.

Aujourd’hui, toutes les innovations vraiment intéressantes par rapport à notre profession – la relation au public, les vidéos, les podcasts, le journalisme de terrain, les investigations participatives et collaboratives, les médias très investis sur les questions écologiques, la révolution profonde sur les violences sexistes et sexuelles… tout cela est dans ce bouillonnement. Pas dans les médias traditionnels.

Depuis des années, tu te bats pour éviter ce que tu appelles «la catastrophe» : l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir. Est-ce que, finalement, la catastrophe n’est pas déjà là, avec une victoire idéologique et culturelle de l’extrême droite, dont on trouve les idées partout sur les ondes et dans la bouche de beaucoup de dirigeants, y compris de la droite républicaine, qu’elle soit LR ou macroniste ?

Tu as entièrement raison, je l’ai écrit : bien sûr qu’elle est déjà là. En 2023, j’ai fait un livre là-dessus, L’appel à la vigilance, sorti trente ans après un appel qui avait été lancé en 1993 pour alerter sur la banalisation des idées d’extrême droite.

La vraie question n’est pas l’extrême droite : elle a son agenda militant et il y aura toujours une petite famille intellectuelle, militante, politique, plus ou moins groupusculaire, pour défendre ce qui est le fond de l’extrême droite, quelles que soient ses étiquettes, partout dans le monde, qui est l’inégalité naturelle. L’idée qu’il y a des origines, des civilisations, des cultures, des croyances, des apparences, des sexes, des genres qui sont supérieurs à d’autres, naturellement. La promesse démocratique – et ça englobe toutes les familles démocratiques – c’est l’égalité naturelle.

«L’extrême droite n’arrive jamais naturellement»

Ce n’est pas un hasard si notre adversaire est contre les droits des femmes ou des LGBT, contre une écologie réellement sociale et démocratique ; ce n’est pas un hasard si son alibi, c’est l’identité, pour détruire cette idée d’une égalité commune.

Cette extrême droite existera toujours. Pour moi, la responsabilité, c’est à ceux qui lui font la courte échelle. L’extrême droite n’arrive jamais naturellement. L’humanité n’est pas naturellement raciste, xénophobe, aveugle aux autres et à son prochain. Donc la vraie question, ce sont les forces politiques, les forces économiques, les forces dominantes qui font la courte échelle, par courte vue ou par intérêt.

Le monde de prédation économique, avide de richesses et d’argent qui nous domine plus que jamais, il sait que ce qu’il fait est intenable. Partout, des Gilets jaunes à Maïdan en Ukraine, les peuples comprennent ça et disent : «Ce n’est plus possible». Et du coup, pour durer, ce monde-là désigne des boucs émissaires, des ennemis.

Chez nous, la banalité, c’est évidemment l’immigré, c’est l’étranger. Voilà, c’est là. La diabolisation de toute la partie de notre peuple qui est liée à l’Afrique, qui est liée au monde arabe, les musulmans.

«Il n’y a pas eu de coup d’Etat pour que le fascisme italien ou Hitler arrive au pouvoir»

En France, François Hollande a été élu président contre Nicolas Sarkozy, qui avait donné la main à l’extrême droite, brandissant déjà la préférence nationale. François Hollande a fait l’inverse de sa promesse. Il a lui-même, en paniquant sous l’effet des attentats de 2015, joué avec la déchéance de nationalité et donné la main à un Premier ministre qui dévalait la pente du côté de l’extrême droite, Manuel Valls.

Là-dessus est arrivé monsieur Macron, avec une promesse de rectifier le tir, d’apaiser. Et il a fait à nouveau tout l’inverse, jusqu’à lui-même faire des interviews à Valeurs actuelles et jusqu’à franchir la ligne de la préférence nationale.

Comme en Italie dans les années 1920 ou en Allemagne au début des années 1930, on l’oublie, mais il n’y a pas eu de coup d’État pour que le fascisme italien arrive au pouvoir. Il n’y a pas eu de coup d’État pour que Hitler arrive au pouvoir. Il y a eu l’effort des forces politiques qui, soit se sont divisées, entre-déchirées pour ce qui est de la gauche, soit ont pensé qu’ils allaient pouvoir utiliser ces forces destructrices de tout idéal démocratique au service de leur intérêt.

Est-ce que tu penses qu’on est dans un moment qui ressemble aux années 1930 ?

L’histoire ne se répète pas… Bien sûr qu’il y a des similitudes, des résonances, mais je pense qu’on est dans notre moment. Pensons ce moment, cette catastrophe spécifique.

On est dans un monde autrement interdépendant que celui des années 30. La répétition générale de ce qui nous arrive aujourd’hui, elle s’est jouée en Syrie. C’est là que Poutine sort de son aire géographique, géopolitique et donne la main à l’un des pires régimes de la planète. Là-dessus, une bonne partie de l’Europe se barricade face aux populations qui frappent à sa porte, alors qu’il y a des révolutions démocratiques arabes.

Dans ce même moment, nous laissons pendant, depuis 1948 et surtout depuis 1967, une injustice commise à l’égard du peuple palestinien, au nom de notre propre faute qui légitime en effet l’existence de l’État d’Israël, d’une part parce qu’il y avait un foyer juif en Palestine et avec un mouvement national juif – le sionisme -, mais aussi parce qu’on s’est dit qu’il était légitime que les Juifs du monde puissent avoir un lieu où ils soient en sécurité.

La situation d’injustice faite au peuple palestinien ne peut pas conduire à la sécurité d’Israël, tant qu’il n’y a pas autour d’Israël un État palestinien normal. Et on crée du ressentiment.

Dans les années 30, il y avait eu les catastrophes de la Première Guerre mondiale, qui était un affrontement d’impérialismes et de nationalismes. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a la conscience du crime contre l’humanité, le génocide et la destruction des Juifs d’Europe. Que l’humanité peut se détruire elle-même. Jusqu’à la prise de conscience de la bombe atomique, d’une arme qui peut détruire le vivant.

«Nous sommes dans un moment peut-être plus grave que les années 30, parce que nous savons»

Là-dessus, qu’est-ce qui se passe ? Il se passe un sursaut qui est celui du droit international. La création des Nations unies, la création de la Cour internationale de justice, la Charte des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme.

C’est ça le socle nouveau que nous avons. Et, aujourd’hui, c’est cela qui est en péril. Poutine et Netanyahou ont le même but de guerre : la fin du droit international, une logique de force, une logique de puissance.

Nous sommes dans un moment peut-être plus grave que les années 30, parce que nous savons. Ceux des années 30 pouvaient avoir l’alibi de ne pas croire à l’avènement du nazisme. Aujourd’hui, on sait. Et on en a vu quelques répétitions.

En 2027, faudra-t-il voter Gérald Darmanin pour faire barrage à Marine Le Pen ?

Non, je ne pense pas… La question du barrage est problématique, maintenant. J’ai clairement, à deux reprises, appelé à voter Macron au second tour de la présidentielle. Et là, on est devant une vraie interrogation. C’est ce pouvoir-là qui lui a donné autant de parlementaires, y compris très concrètement aux législatives, en refusant le front républicain avec les candidats de gauche, en l’occurrence de la Nupes. Ils jouent avec le feu.

Je ne sais pas ce que je ferai en 2027. À l’heure qu’il est, je pense qu’il faut construire une alternative. Et de ce point de vue, il y a pour moi un vrai problème qui est posé aux gauches françaises, qui est leur division, leur culture de chapelle électorale – ça se voit aux européennes au moment où l’on parle. Elles ne construisent pas une digue qui donne confiance.

Aujourd’hui, l’union est bien mal en peine, alors qu’elle est bien plus présente dans la société, dans les organisations syndicales, dans les associations, dans les ONG, dans les mouvements sociaux, dans les mouvements de jeunesse, dans les surgissements de la société.

À Vert, il y a un slogan qu’on aime tellement qu’on l’a mis sur un poster : «il est trop tard pour être pessimiste», qu’en penses-tu ?

C’est très bien vu. Je pourrais t’en ajouter un, d’un auteur que j’aime bien, Victor Serge, un libertaire qui a accompagné les oppositions de gauche au stalinisme et les espérances révolutionnaires face à la catastrophe de la Première Guerre mondiale. Il disait : «de défaite en défaite, jusqu’à la victoire finale». Ça me va bien.

Fin 2023, tu as publié «Se tenir droit», qui compile 12 portraits de figures qui t’ont accompagné pendant plusieurs décennies, dont Charles Péguy, Émile Zola, Léon Trotsky, ou Rosa Luxemburg. Dans ce livre, tu plaides pour une politique sensible. De quoi s’agit-il ?

En tant qu’espèce, on a un très gros cerveau qui nous permet d’inventer des choses formidables, mais aussi des choses terribles. Notre espèce peut être géniale et totalement folle. C’est la conscience de ça.

Une politique sensible, c’est une politique de l’attention, de la précaution. Je cite souvent cette phrase du roman posthume d’Albert Camus, Le premier homme, qui dit qu’«un homme, ça s’empêche».

Cette phrase est intéressante sur le caractère, au fond, toxique de notre monde aujourd’hui. L’histoire des abus de pouvoir sur les corps, ce sont des relations toxiques entre individus ; l’abus de pouvoir sur des sociétés peut donner des pouvoirs politiques toxiques ; et, évidemment, le monde économique de prédation et d’accumulation est toxique pour le vivant et destructeur. Cette phrase, ça veut dire que vivre, construire, avancer ensemble, c’est faire attention à l’autre, donc c’est s’empêcher.

Tu n’es pas impressionné par les winners qui ne dorment que quatre heures par nuit ?

Non, je trouve ça très dangereux. Le sommeil est, au contraire, une garantie de vitalité.

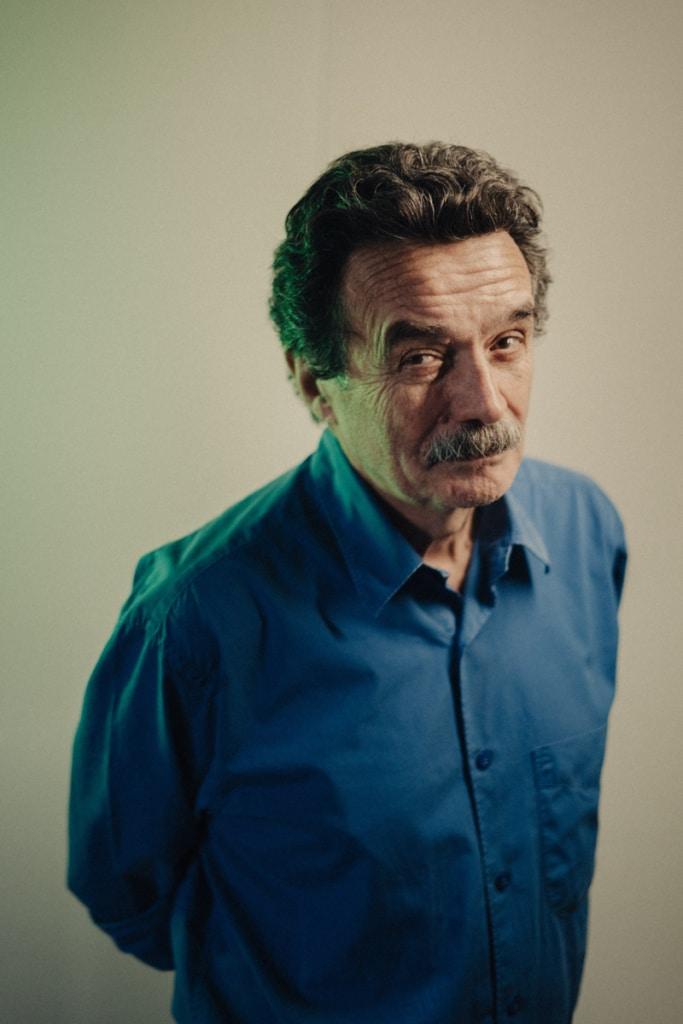

Pourquoi cette chemise bleue, que tu ne quittes jamais ?

C’est venu avec Mediapart. J’ai dû jouer les batteurs d’estrade, et j’ai même accepté d’aller dans des lieux de perdition télévisuelle. Au bout d’un moment, je me suis bâti mon uniforme, quoi. Le noir et un bleu un peu fort, comme ça.

Ce bleu qui rappelle la droite, est-ce que c’est pour sortir de l’assignation au rouge ?

Il est de droite, ce bleu ? Ah, ils essaient de récupérer ma couleur ? C’est scandaleux ! En vérité, je me suis fait mon uniforme. Très jeune, je me suis fait pousser la moustache. Je me suis construit une sorte de personnage. Mais je ne randonne pas en chemise bleue, je ne cours pas en chemise bleue… il y a plein de choses que je ne fais pas en chemise bleue (rires) !

On parle plus volontiers des réussites, mais quel est le plus bel échec de ta carrière ? Celui qui t’a fait le plus grandir ?

Il m’est arrivé de faire quelques sorties de route – plus que des échecs -, comme quelqu’un qui conduit trop en n’ayant pas assez dormi. Je l’ai dit à propos d’un grand reportage que j’avais fait pour Le Monde, où j’ai raconté un voyage, avec un document qui s’est révélé faux sur un soi-disant scandale à Panama [Edwy Plenel avait avancé que le régime du général Noriega aurait financé le Parti socialiste, ce qu’avait finalement démenti le Monde, NDLR]… Le bon mot, c’est «défaite».

J’ai été vaincu au Monde [dont il fut directeur de la rédaction de 1996 à 2004, NDLR], où j’ai passé 25 ans. Le hasard, non pas de l’ambition, mais d’une bataille pour l’indépendance du Monde – j’étais vice-président de sa société des rédacteurs -, m’a amené à me retrouver en responsabilité, à initier une nouvelle formule et à faire toute une dynamique qui a très bien marché à partir de 1995. Et donc, à me retrouver à la tête de la rédaction de cette grande machinerie, qui était un journal institutionnel, avec beaucoup d’appétit, beaucoup de pouvoirs tout autour de cette institution.

Et, au bout du compte, un attentat terroriste, qui est ce livre, La face cachée du monde [une enquête des journalistes Pierre Péan et Philippe Cohen parue en 2003, NDLR]. Tout ça a explosé en vol et m’a obligé à reprendre ma liberté.

On en revient à cette vieille formule : «ce qui ne me tue pas me rend plus fort». Tu trébuches, tu peux te tromper, tu peux te fourvoyer… Tu as perdu, mais tu apprends. Sans l’avoir voulu – je n’avais pas de revanche à prendre – ce sont ces 25 ans d’histoire, avec leur joie et leur tristesse au Monde qui m’ont permis, au fond, avec les autres cofondateurs, de réussir Mediapart, dont j’aime dire que c’est l’accomplissement de ma vie. Parce que j’y ai investi et partagé, et puis ça a grandi indépendamment de moi.

À lire aussi

-

Peut-on avoir des médias indépendants ET puissants ? «Il faut travailler l’écosystème pour ne pas être le seul petit poisson dans l’océan»

Vert organisait ce mardi une soirée de débats sur l’indépendance des médias. Devant la salle comble du Point Éphémère à Paris, des figures de Mediapart, Streetpress ou Contexte ont insisté sur l’importance de «faire corps» entre médias indépendants. -

«D’argent et de sang» : l’épopée de la mafia du carbone à la manière de Scorcese

Quotas d’or. Diffusés sur Canal+, les douze épisodes de la série de Xavier Giannoli mettent en scène, au début des années 2000, la folle – et vraie – épopée de la mafia du carbone. Portée par un casting 24 carats, D’argent et de sang ne vous lâchera pas.