Derrière le brouhaha du débat suscité par les robes des actrices, ou les sempiternelles discussions autour du film favori, il y a un discours sourd, ténu, que l’on perçoit si l’on tend l’oreille. Celui de la nécessaire transition écologique de l’industrie du cinéma. C’est le collectif Les toiles vertes qui le porte au festival de Cannes cette année.

Né il y a deux ans, il a rassemblé quelques dizaines de personnes sur la Croisette dimanche, pour une marche «pacifiste, festive et engagée». Acteur·ices, réalisateur·ices, monteur·ses, décorateur·ices, technicien·nes du son et de l’image… Elles et ils ont appelé à construire un cinéma plus «vert», conscient des limites planétaires.

271 tonnes d’équivalent CO2 (une unité de mesure pour comparer les différents gaz à effet de serre) sont émises en moyenne pour la production d’un seul long métrage de fiction (pour un budget de sept millions d’euros), selon un rapport de l’association Ecoprod en 2024. À titre de comparaison, l’empreinte carbone d’un Français est d’en moyenne dix tonnes de CO2e par an. Alors, comment faire des films moins émetteurs de gaz à effet de serre ? Et qui ne mettent pas en danger la biodiversité ? Vert a interrogé Laurence Lafiteau, cofondatrice du collectif Les toiles vertes.

Quelle est la raison de votre présence au festival de Cannes ?

Le festival de Cannes est un haut-lieu du cinéma, c’est un endroit où l’on peut se faire entendre. C’est aussi et surtout un rendez-vous pour tous les professionnels du secteur : nombreux sont ceux, au sein même du collectif Les toiles vertes, qui doivent s’y rendre pour des raisons professionnelles. L’objectif est de nous présenter, et de montrer aux différentes structures présentes – et notamment aux producteurs – que nous sommes nombreux à souhaiter un véritable changement. Et qu’il est possible de faire un cinéma respectueux des limites planétaires. C’est important de parler d’écologie dans ces événements, et de ne pas simplement laisser place au business !

Le festival de Cannes est-il compatible avec un tel changement ?

Ce qui est sûr, c’est que le festival s’est positionné en faveur d’une démarche responsable, volontariste, depuis quelques années. Mais il n’empêche que Cannes reste le lieu privilégié des déplacements en jets privés, des hélicoptères et des yachts. Pour rappel, 90% de ses émissions de gaz à effet de serre – et cela vaut pour tout événement culturel – sont liées aux déplacements des festivaliers. Alors, quand on habite en France, on peut aisément s’y rendre en train. Mais, pour les autres, c’est plus compliqué…

Dimanche, lors de la manifestation que vous avez organisée, vous avez appelé à construire un cinéma plus «vert». De quoi s’agit-il ?

Un film «vert», c’est un film qui tend vers la sobriété. Qui opte pour un drone à la place d’un hélicoptère pour une prise de vue ; qui favorise le covoiturage plutôt que l’avion pour le transport des équipes de tournage ; et qui utilise des alternatives électriques – voitures, camions – pour les livraisons de matériel, lorsque c’est possible. C’est aussi un film qui, lors du tournage, met en place le tri de ses déchets, privilégie les produits locaux et les repas végétariens dans sa cantine. Ou encore, qui adopte l’éco-conception pour ses décors, c’est-à-dire qu’il se soucie de l’origine des matériaux, et de la suite qu’il va leur donner.

Comment faire bouger les lignes ?

De ce point de vue-là, le Centre national du cinéma (CNC) vient de publier un communiqué très important. Lundi, il a annoncé la création d’une prime financière de 28 000 euros, destinée à toutes les productions respectueuses de l’environnement. C’est une très bonne nouvelle ! On nous a souvent rétorqué «qu’être écolo ça coûtait cher». Là, le frein économique sera levé…

Sinon, dans un tempo plus immédiat : nous avons organisé, à Cannes, un atelier pédagogique sur la protection de la biodiversité – en partenariat avec l’association Ecoprod. Il s’est tenu sur l’île Sainte-Marguerite [un site classé Natura 2000 pour la richesse de la biodiversité qu’il abrite, NDLR] et visait à sensibiliser les professionnels et étudiants en cinéma sur la nécessité faire attention à la faune et à la flore lors des tournages en milieu naturel.

Pourquoi est-il important que le milieu du cinéma se mobilise ?

La marche festive que nous avons organisée témoigne d’une urgence. Une urgence climatique et sociale, à laquelle le secteur du cinéma et de l’audiovisuel, par sa portée culturelle et médiatique, doit répondre. Nous pensons, au sein du collectif, que les récits ont un grand pouvoir d’influence auprès des publics. Tels des scientifiques, les créateurs doivent imaginer l’avenir ! Et ne pas seulement créer des dystopies, mais rendre la transition écologique désirable.

Avec l’Observatoire des imaginaires, nous analysons depuis l’année dernière les représentations véhiculées dans les films sélectionnés dans des grandes compétitions [cérémonie des Césars, festival de Cannes, etc., NDLR]. L’objectif n’est pas de juger les films, mais d’apporter un éclairage. Et de savoir, réellement, de quoi ils parlent.

Qu’en est-il ?

On a questionné les festivaliers après les séances : on leur a demandé s’ils avaient identifié des problématiques liées à l’environnement dans les récits. Si on parlait d’animaux ou de réchauffement climatique. Nous avons compris que, de manière générale, l’environnement était sous-représenté par rapport aux enjeux sociaux. Qu’il était fréquent de voir des films qui parlent de discriminations mais que, à l’inverse, les films qui évoquent la crise environnementale sont rares.

Pourquoi ?

Ce manque de représentation est lié au fait que les scénaristes ne sont pas assez informés. Mais on y travaille ! Nous organisons régulièrement des formations avec l’Agence de la transition écologique (Ademe) et le festival Atmosphère. Et les choses changent. Prenez le film Sauvage, par exemple. Il est sorti l’année dernière et il traite des conséquences de la déforestation, notamment sur les populations autochtones. Il est la preuve que lorsque l’enjeu environnemental est explicite, il est compris et assimilé par le public.

Avez-vous repéré, dans l’édition 2025 du festival de Cannes, des films qui se démarquaient de ce point de vue-là ?

Nous n’avons pas encore analysé le contenu de la sélection 2025. Nos résultats arriveront courant juin. En revanche, nous avons d’ores et déjà identifié plusieurs films qui parlent explicitement d’environnement : O riso e a faca, de Pedro Pinho. Dalloway, de Yann Gozlan. The love that remains, de Hlynur Palmason. Une enfance allemande : Île d’Amrum, 1945, de Fatih Akin. Amour Apocalypse, d’Anne Émond. Et, pour finir, Planètes, de Momoko Seto.

À lire aussi

-

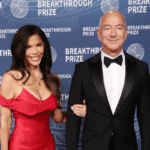

À Cannes, la fiancée de Jeff Bezos Lauren Sánchez débarque de son yacht et reçoit un prix pour son supposé engagement écolo

Cannes ça pêche. À l’occasion d’un étonnant gala organisé près de la Croisette, Lauren Sánchez a été récompensée pour sa prétendue action en faveur de «la justice climatique». De quoi faire oublier son mode de vie ultra-carboné ? -

Laetitia Dosch, réalisatrice du «Procès du chien» : «J’ai beaucoup de copains chiens et chats»

Au poil. Un toutou à la canine un peu trop facile et une avocate qui se cherche : c’est le couple improbable que l’on découvre dans «Le Procès du chien», en salle ce mercredi. Une comédie surréaliste, mêlant satire sociale et conte interspéciste, réalisée et interprétée par la comédienne franco-suisse Laetitia Dosch, rejointe au casting par Jean-Pascal Zadi et François Damiens. Vert l’a rencontrée quelques jours avant la sortie du film.