Ce qu’il faut retenir

→ Plusieurs banques françaises (Société générale, Crédit agricole, BNP Paribas…) financent des énergies fossiles ou de la déforestation et alimentent ainsi la crise climatique.

→ Des alternatives existent : banques engagées (la Banque postale, le Crédit mutuel), établissements éthiques (Crédit coopératif, Nef), ou neobanques «vertes».

→ On peut demander à sa banque de changer ses pratiques. Ou en partir : une pratique plus simple qu’il n’y paraît grâce à la mobilité bancaire obligatoire depuis 2017.

Non, notre argent ne «dort» jamais sur notre compte. La banque l’utilise pour financer des projets ou des entreprises aux activités parfois néfastes pour la planète, comme les énergies fossiles (pétrole, charbon et gaz) – qui sont les principales contributrices au réchauffement climatique. Dès lors, placer ses économies dans un établissement aux pratiques éthiques – ou délétères –, peut avoir un impact considérable sur son empreinte carbone.

«Il faut être très vigilant, le risque de greenwashing est important dans le secteur de la banque», alerte d’emblée Raphaël Cros, chargé de campagne «société civile» pour l’ONG Reclaim finance, qui veut «mettre la finance au service du climat». Première étape pour savoir si une banque est vertueuse : vérifier si elle finance des entreprises d’énergies fossiles.

En 2021, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a prévenu qu’il fallait renoncer tout de suite à tout nouveau projet pétrolier ou gazier pour espérer atteindre la neutralité carbone en 2050 (c’est-à-dire l’équilibre entre le carbone émis et celui qui est absorbé) et contenir le réchauffement de la planète à un niveau acceptable (+1,5°C par rapport au 19ème siècle).

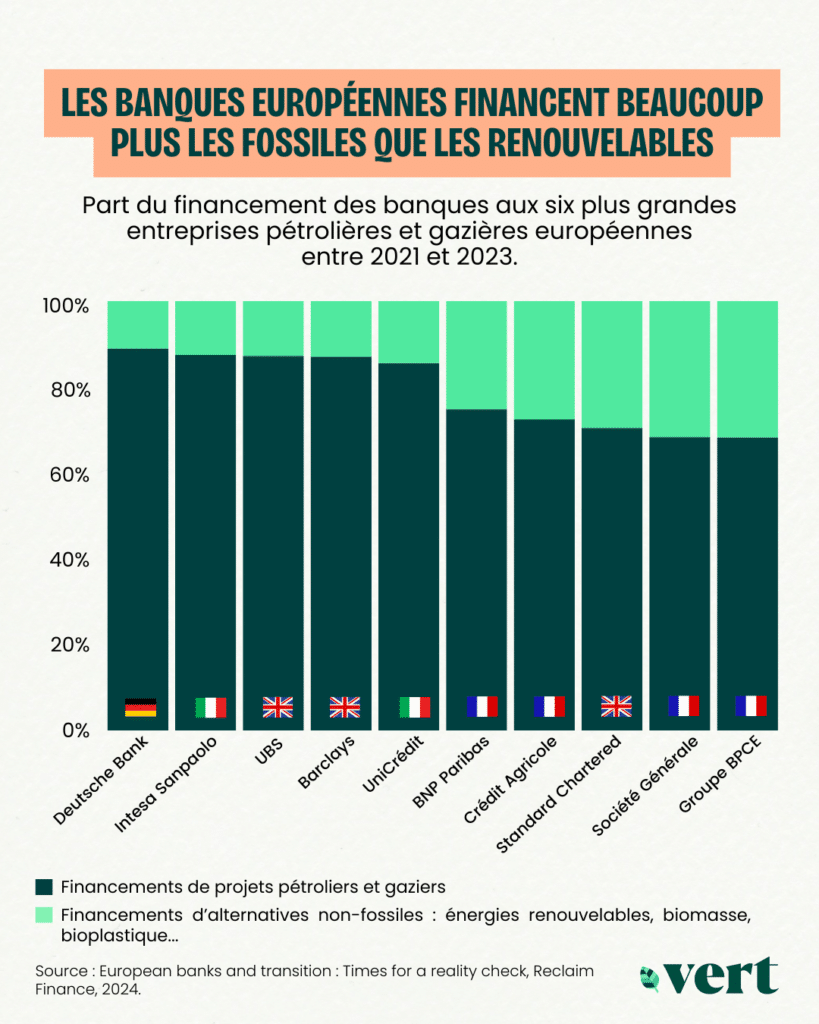

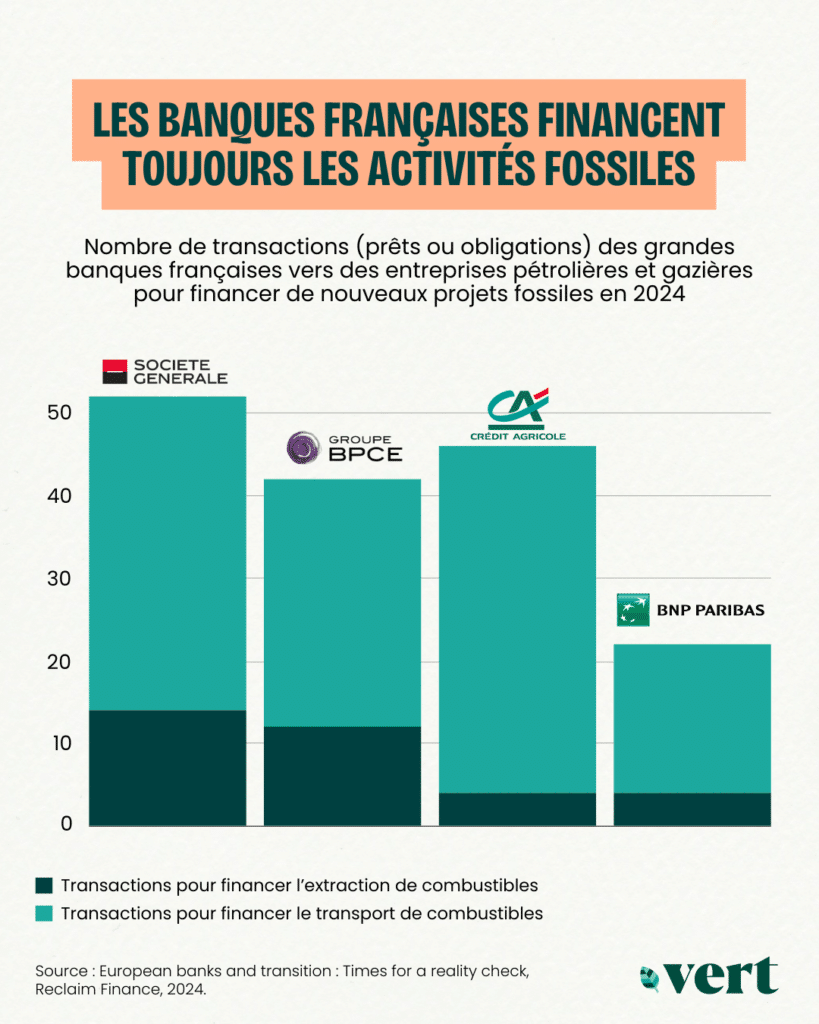

Les banques françaises, mauvaises élèves

En la matière, les grandes banques françaises ne sont pas les premières de la classe. Depuis 2021, elles ont accordé 67 milliards de dollars (64,3 milliards d’euros) à l’expansion des énergies fossiles. Un financement que l’on doit presque exclusivement à un quatuor : BNP Paribas, Crédit agricole, Société générale et Banque populaire-Caisse d’épargne (BPCE). La Banque postale et le Crédit mutuel font plutôt office de bons élèves parmi les établissements «traditionnels», grâce à des politiques d’exclusion des énergies fossiles – c’est-à-dire que ces établissements ne peuvent pas financer de compagnies fossiles. Pour y voir plus clair, Reclaim finance doit lancer la version mise à jour de son site Change de banque, ce jeudi 6 février. Celui-ci permet de comparer les impacts et activités de la plupart des banques françaises – les traditionnelles comme les néo-banques en ligne.

En plus des problèmes liés à leur empreinte carbone, certaines banques françaises sont embourbées dans des projets néfastes. C’est le cas de la Société générale et du Crédit agricole, qui s’étaient engagés à soutenir le projet de gaz naturel liquéfié Mozambique LNG, dont TotalEnergies est un actionnaire. Ce chantier est actuellement à l’arrêt à cause de la situation sécuritaire dans le pays : TotalEnergies y est associé à de graves violations des droits humains, révélées par des enquêtes de Politico et du Monde. De quoi soulever la question du soutien de ces deux banques, qui devront se prononcer sur le maintien de leur financement.

Dans un grand dossier consacré aux banques en octobre 2024, le magazine 60 millions de consommateurs s’est penché sur le soutien à la déforestation des grandes banques françaises. Il s’est basé sur les données de l’organisation Forests and finance. Celle-ci analyse les financements reçus par plus de 300 entreprises impliquées dans la déforestation, dans les secteurs du bœuf, du soja, de l’huile de palme, du papier, du caoutchouc ou du bois. Comme au sujet des énergies fossiles, la Banque postale et le Crédit mutuel tirent leur épingle du jeu, tout comme le Crédit coopératif : ces établissements n’accordent aucun soutien à ces pratiques. À l’inverse, la BNP Paribas et le Crédit agricole sont les plus gros financeurs français de la déforestation (ils ont respectivement accordé deux milliards et 800 millions d’euros à ces groupes en quatre ans). Ils sont suivis par la Société générale et BPCE.

«La pression, ça marche !»

Deux solutions s’offrent aux personnes soucieuses de leur impact bancaire. «Contacter son conseiller pour pousser sa banque à agir sur le climat, lui remonter des questions et des exigences pour que ses pratiques évoluent, c’est déjà une première étape, avance Raphaël Cros, de Reclaim finance. Et si ça ne donne rien, changer de banque pour des alternatives plus vertueuses, c’est un signal fort envoyé aux banques traditionnelles.» «Si l’on décide de quitter sa banque, il faut surtout bien expliquer à son banquier pourquoi on le fait, pour que ça puisse avoir un impact par la suite», abonde Lorette Philippot, chargée de campagne «banques» pour l’ONG écologiste les Amis de la Terre.

Contrairement à des entreprises du secteur fossile, les banques sont en général plus à l’écoute des revendications de la société civile en matière de climat, ce qui permet de faire évoluer leurs pratiques. «Les banques ont un portefeuille d’activités plus large, et les énergies fossiles n’en sont qu’une parmi d’autres. Elles ont une marge de manœuvre plus importante pour changer, analyse Lorette Philippot. Par ailleurs, elles ont pignon sur rue et tiennent beaucoup à leur réputation. Elles sont sensibles à nos actions et prêtes à évoluer. La pression, ça marche !».

Par exemple, la BNP Paribas était ciblée par plusieurs associations, qui ont mené des actions militantes et engagé un recours en justice au cours des dernières années. Et elle a fini par s’engager à ne plus émettre d’obligations – un «morceau de dette» vendu sur le marché financier –, pour des entreprises pétrogazières. Un pas dans la bonne direction, qui ne fait pas tout : «Ces annonces ont été faites par le PDG, mais on ne les retrouve pas encore dans les documents officiels de l’entreprise», souligne Lorette Philippot, qui redoute un effet d’annonce.

Banques éthiques et néobanques

De nombreuses alternatives à ces établissements sont possibles. Il peut s’agir d’acteurs traditionnels aux pratiques mieux-disantes (La Banque postale, le Crédit mutuel…), de banques éthiques (le Crédit coopératif ou la Nef, même si cette dernière ne propose que des solutions d’épargne et pas encore de compte courant) ou encore de neobanques «vertes». Parmi ces dernières, on peut citer Hélios ou Green Got.

Attention toutefois à des offres comme OnlyOne, qui propose un compte «à impact positif». Comme les autres neobanques, l’entreprise n’est pas une banque réglementaire et doit cantonner ses fonds dans un établissement agréé, en l’occurrence… la Société générale. Même si ces dépôts ne peuvent pas être directement investis par la Société générale dans des projets fossiles, ils lui permettent quand même d’augmenter sa capacité de financement, prévient le site Change de banque.

Un geste plus simple qu’il n’y paraît

Les client·es repoussent souvent l’idée de changer de banque, de peur que ce ne soit trop compliqué. En réalité, les banques ont une obligation sur la mobilité bancaire depuis 2017, ce qui signifie qu’elles effectuent les démarches à votre place et facilitent le «déménagement». «Cela peut rassurer les gens : il n’est pas impossible de changer de banque. Ça semble être un processus administratif infini, mais ce n’est pas le cas», insiste Raphaël Cros. De quoi balayer les réticences de certain·es.

À lire aussi

-

Les banques européennes financent toujours beaucoup plus les énergies fossiles que les alternatives

Trop fossile ! Les banques européennes continuent de soutenir massivement les nouveaux projets pétroliers et gaziers, révèle l’ONG Reclaim Finance. Les investissements dans les renouvelables demeurent, eux, très minoritaires. -

Les néo-banques “vertes” sont-elles vraiment écolos ?

De plus en plus de néobanques promettent à leurs client·es de ne plus financer la crise climatique et de soutenir activement la transition écologique. Des initiatives intéressantes, à condition qu’elles soient suffisamment poussées et transparentes pour ne pas tomber dans le greenwashing.