Chères toutes et chers tous,

Quelle pagaille !

Dans cette période un peu compliquée qui se rouvre, Vert continuera de vous proposer, chaque jour, l'essentiel de l'actualité de l'écologie.

Nous espérons sincèrement que ce nouveau confinement sera le moins pénible possible pour chacun•e d'entre vous.

Un numéro où l'on verra qu'à tous les niveaux des élu•e•s mènent des actions contre la fin.

La fiscalité « verte » est injuste

Les gilets jaunes s'en doutaient, Bercy vient de le confirmer. La fiscalité environnementale pèse trois fois plus lourdement sur les ménages les plus pauvres que sur les plus aisés.

Alors que le projet de loi de finances pour 2021 est actuellement débattu à l'Assemblée nationale, les Échos en ont décortiqué les annexes, dont le « rapport sur l'impact environnemental du budget de l’État » et son volet consacré aux « impacts de la fiscalité environnementale sur les acteurs économiques ».

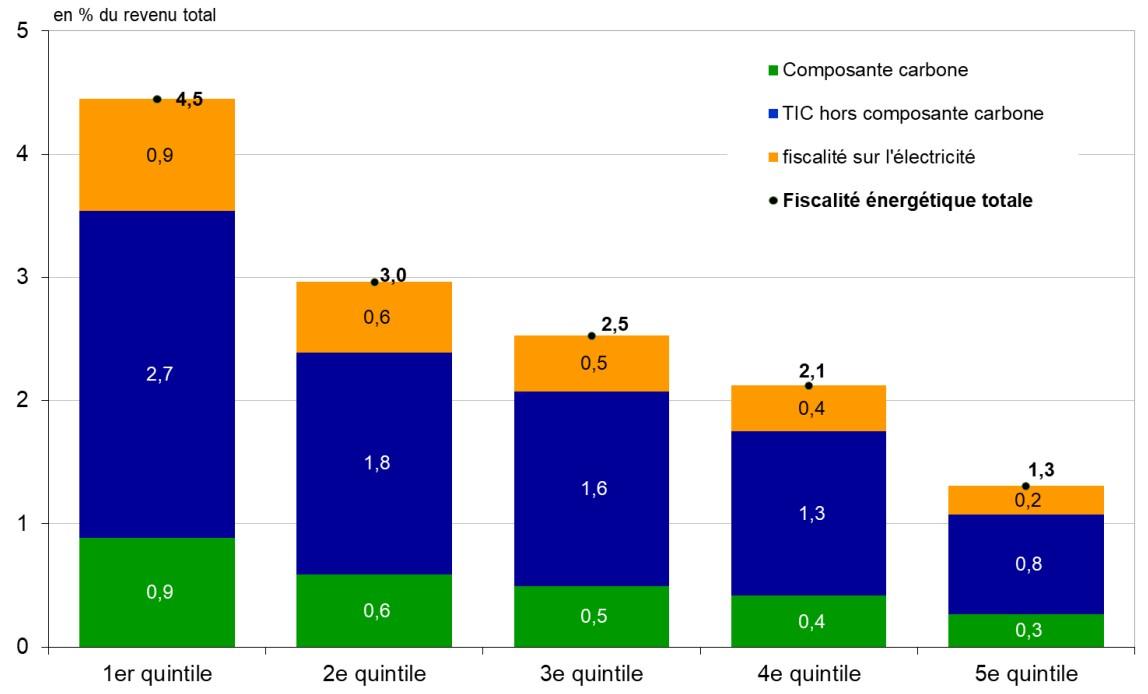

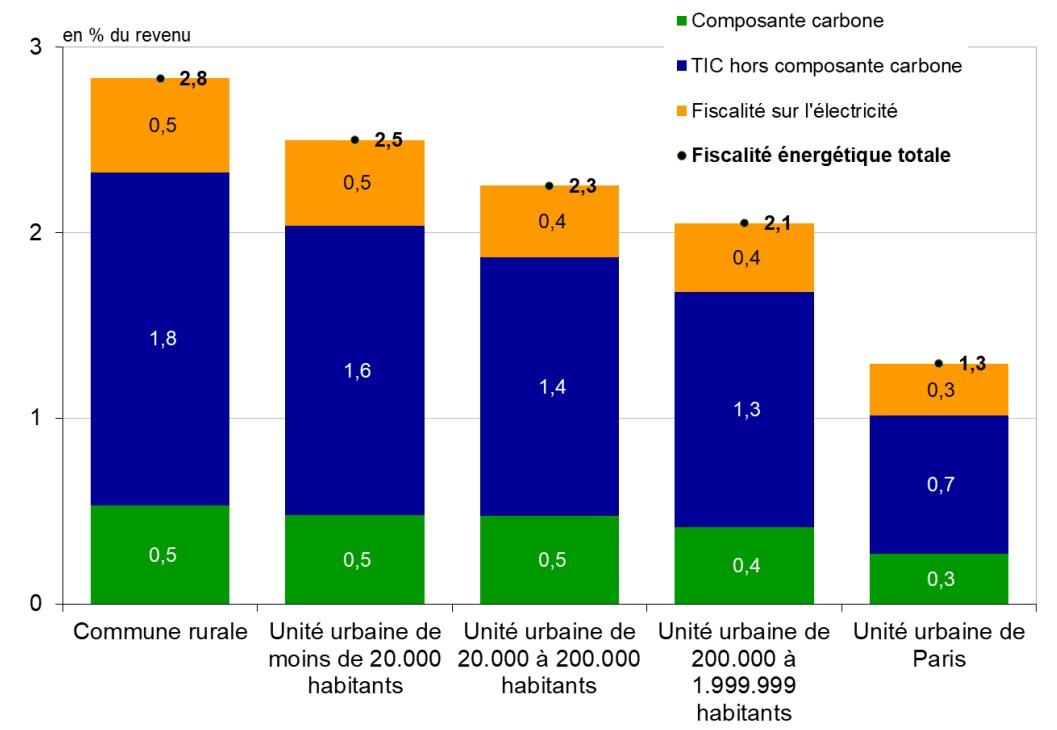

En plus de la TVA, en 2019, les ménages supportaient en moyenne 915 euros par an de fiscalité énergétique répartis entre 735 euros de taxes sur les produits énergétiques (dont 180 euros au titre de la taxe carbone) et 180 euros de fiscalité sur l’électricité. Mais ce chiffre cache des disparités à la fois sociales et géographiques.

D'une part, les ménages du premier quintile (les 20% les plus pauvres) ont supporté en moyenne 700 euros de fiscalité énergétique contre 1 120 euros pour les 20 % les plus riches (cinquième quintile). Rapporté à leurs revenus respectifs, cela représente un effort de 4,5% du revenu pour les premiers et seulement 1,3% pour les seconds. Pour la classe moyenne (le troisième quintile), le poids est encore deux fois supérieur (2,5 % des revenus) à l'effort demandé aux plus aisés.

L'effort demandé varie également selon le lieu d'habitation. Les ruraux ont payé en moyenne 1 160 euros de fiscalité énergétique contre 665 euros pour les habitants de l'agglomération parisienne. Cela représente un taux d'effort moyen équivalent à 2,8 % de leurs revenus pour les ruraux, contre 1,3 % pour les Parisien•ne•s.

De nombreux rapports ont démontré que les plus riches sont aussi celles et ceux qui génèrent le plus d'émissions de CO2. A l'inverse, les plus pauvres sont aussi les plus exposé•e•s aux dégradations environnementales. Un constat qui a poussé l'ONG Greenpeace à défendre un projet d'impôt sur la fortune (ISF) climatique pour taxer le carbone émis par les capitaux des plus riches (Vert).

• L’association L214 publie, ce jeudi, les images d’un élevage de 200 000 poules pondeuses labellisé « Terroirs de Picardie ». On y voit des installations insalubres, des cadavres de poules et de souris jonchant le sol, ainsi que des poux sur les œufs. – France Bleu

• « La superficie de la banquise arctique est la plus faible jamais enregistrée pour la saison », a alerté l’Institut météorologique danois DMI, mercredi. La surface observée en octobre constitue un record depuis le début des mesures satellitaires en 1979, rapporte l'AFP.

Le rapporteur du budget européen en grève de la faim

Robins des lois. L'eurodéputé Pierre Larrouturou a entamé, mercredi, une grève de la faim pour dénoncer l'indigence du futur budget de l'UE en matière de climat et de santé, et obtenir une taxe ambitieuse sur les transactions financières.

« Mon but n’est pas de mourir mais d’éviter des millions de morts », a prévenu sur Twitter l'élu socialiste et rapporteur du budget pour le Parlement européen. Son geste, explique-t-il, est destiné à « mettre la pression sur A.Merkel & E.Macron » (sic). « Les gens n'en ont pas conscience, mais on va vers une situation où il n'y aura quasi plus d'argent pour le climat, la santé, rien de sérieux pour l'emploi », a-t-il également déclaré à l'AFP.

En juillet, les dirigeant•e•s européen•ne•s ont approuvé un plan de relance post-Covid de 750 milliards d'euros mais les eurodéputé•e•s, dont l'approbation est indispensable, réclament 39 milliards supplémentaires pour financer 15 programmes qu'elles et ils jugent sous-dotés. Dans un vote en commission du budget à la mi-octobre, ils ont réclamé la mise en œuvre d'une taxe sur les transactions financières (appelée communément « taxe Tobin ») qui pourrait rapporter jusqu'à 57 milliards d'euros par an à partir de 2024.

Craignant de provoquer une fuite des flux financiers hors de l'UE, la France et l'Allemagne proposent une taxe beaucoup plus restreinte. Dans une lettre publiée par Mediapart en janvier, l'Autriche leur reprochait d'épargner « approximativement 99% des transactions ».

Les promesses de neutralité carbone se multiplient

Effet manque de neige ? En un mois, la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont annoncé vouloir atteindre la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle. D'autres suivront-ils ?

Selon les expert•e•s du Giec, la neutralité climatique est un impératif à atteindre avant 2050 pour contenir le dérèglement climatique dans les limites de l'acceptable. C'est-à-dire qu'à cette date, l'ensemble du CO2 qui sera encore émis devra être intégralement compensé, en plantant, par exemple, des arbres qui capteront le carbone restant. Près de 70 pays s'y sont déjà engagés mais les plus émetteurs ne figuraient pas dans la liste (NYTimes), jusqu'aux récentes annonces.

La Chine a créé la surprise le 22 septembre dernier en se fixant, pour la première fois, un tel objectif, à horizon 2060, comme le raconte Le Monde. L'effort sera de taille : le premier émetteur mondial est responsable à lui seul d'un quart des émissions planétaires de gaz à effet de serre.

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, il a été suivi, il y a deux jours par le Japon et hier par la Corée du Sud, respectivement sixième et douzième plus gros émetteurs du monde, qui se sont engagés à atteindre la neutralité carbone dix ans plus tôt, soit en 2050. Les observateur•rice•s veulent croire à un effet boule de neige, qui redonnerait du souffle à l'Accord de Paris signé en 2015 lors de la COP21, rapporte 20 Minutes.

Les 196 États signataires qui avaient alors soumis à l'ONU leurs plan d’action pour 2030 s'étaient également engagés à revoir leurs ambitions climatique dans les cinq ans. La COP26, qui aurait dû se tenir du 9 au 19 novembre à Glasgow était en théorie le dernier moment pour déposer leurs nouvelles « contributions nationalement déterminées » (NDCs en anglais) mais son report d'un an a plombé l'agenda climatique. Seuls 14 pays ont déjà rendu leur copie et l'ONU s'attend à en recevoir 80 d'ici la fin de l'année. Cette dernière appelle tous les pays signataires à s'engager avant le 1er novembre 2021, date de début de la COP26 reportée.

Le talent d'un Vert maire

Avant de devenir eurodéputé écologiste en 2019, Damien Carême a été maire de Grande-Synthe (Nord) pendant plus de 18 ans. Son expérience, racontée au micro de Greenletter Club, illustre le grand pouvoir des élus locaux dans des secteurs essentiels tels que les transports, la biodiversité ou le logement. Alors que l'écologie politique est souvent accusée de laisser la question sociale de côté, Damien Carême montre façon inspirante comment il est possible de concilier enjeux écologiques et sociaux.