Chères toutes et chers tous,

Qui aurait pu prédire que vous seriez déjà 1000 membres dans le club de Vert ?

1000 personnes engagées à nos côtés pour fabriquer le grand média du vivant et du climat... Voilà qui réchauffe plus nos cœurs que le climat!

Pour atteindre notre objectif, qui nous permettra d'embaucher de nouveaux journalistes, pour faire plus de reportages, d'enquêtes et de posters, il faut absolument que le club atteigne 2 000 membres avant le 18 juin ! Une semaine, mille membres, trop fastoche, non ?

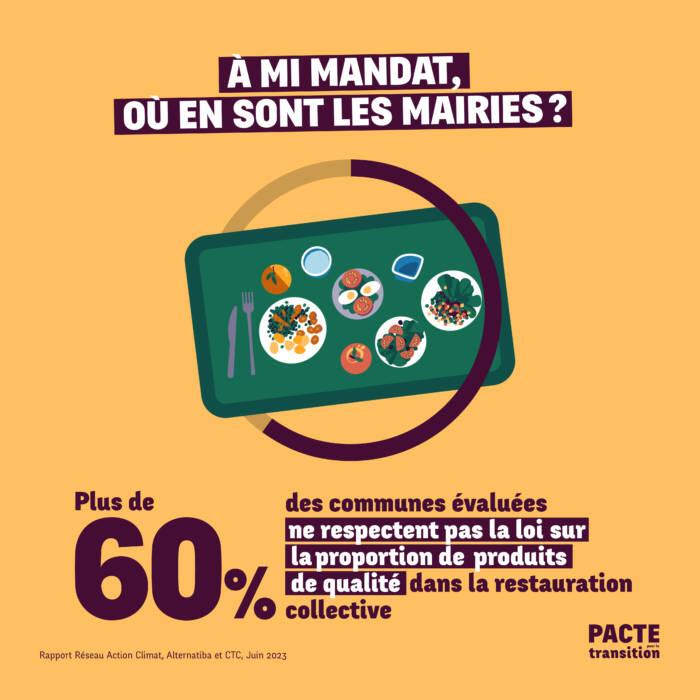

Au-delà de leurs promesses sur la biodiversité et le climat, les maires devraient déjà commencer par respecter la loi.

Les maires français sont en retard dans leur démarche de transition écologique, sociale et démocratique

La montée du niveau des maires. Des dizaines de collectifs citoyens viennent d’évaluer l’action de leurs maires à la mi-mandat. Ils ont noté un certain retard dans la mise en place de mesures environnementales et sociales ambitieuses par rapport à leurs engagements et un manque de transparence.

En juin 2020, des collectifs citoyens avaient convaincu 900 listes candidates aux municipales de s’engager sur des politiques écologiques, sociales et démocratiques ambitieuses à travers la signature du Pacte pour la transition : 32 mesures classées parmi huit thématiques (mobilités, agriculture et alimentation, biodiversité, etc). Près de 300 listes signataires ont été élues. Trois ans plus tard, quelque 60 collectifs citoyens ont réalisé un vaste bilan de mi-mandat de l’action de plus de 100 communes et intercommunalités, avec l’aide du Réseau action climat (RAC), d’Alternatiba et du Collectif pour une transition citoyenne.

«La première chose qui saute aux yeux, c’est que les collectivités locales sont en retard sur la mise en place de politiques climatiques, sociales et de démocratie locale, et que ce retard s’accumule», pointe Clara Sannicolo, responsable Climat et territoires au RAC, auprès de Vert.

La rénovation énergétique est l’un des sujets sur lesquels les collectivités locales sont le plus en retard. 85% des communes évaluées ont accompagné la rénovation de moins de 1% de logements sur leur territoire.

Certaines thématiques, comme les mobilités ou la biodiversité, sont plus porteuses auprès des communes. 60% des collectivités rapportent avoir mené un travail d’identification de leurs trames vertes et bleues (une politique publique permettant de restaurer les continuités écologiques dans les espaces naturels terrestres - verts - et dans les cours d’eau et zones humides - bleues).

L’absence de transparence des collectivités a également frappé les auteur·rices de cette étude. Un quart des collectifs qui souhaitaient évaluer l’action de leurs communes n’ont pas pu accéder aux données nécessaires pour le faire. Alors que le Pacte pour la transition met la participation citoyenne au cœur de sa démarche, cette évaluation conclut que «dans les faits, la co-construction reste l’exception à la règle».

Ce vaste bilan entend servir de point de départ aux communes pour se projeter dans la seconde partie de leur mandat. «Là où ça pêche, les groupes locaux ont souvent des propositions de solutions pour améliorer les choses dans leurs territoires, et il faut que les communes les impliquent davantage dans l’action locale», juge Clara Sannicolo.

· Vendredi, la Suédoise Greta Thunberg a participé à sa dernière grève pour le climat, alors qu’elle quitte définitivement le lycée après l’obtention de son baccalauréat. La jeune militante, qui avait initié le mouvement mondial Friday for Future en 2018, a prévenu qu’elle ne mettait pas fin pour autant à son engagement pour le climat.

· Dimanche, près de 1 500 personnes ont participé à une mobilisation organisée par plusieurs collectifs, près de Nantes, pour dénoncer l’exploitation du sable à des fins industrielles (notre article). Les militant·es ont notamment arraché les serres, les plants ainsi que les tuyaux d’irrigation du site d’expérimentation de la fédération des maraîchers nantais pour dénoncer leur consommation intensive d’eau et de sable. Un moyen d’action qui a suscité la polémique jusque chez certains écologistes. La climatologue Valérie Masson-Delmotte a, par exemple, exprimé sa «complète incompréhension». - Libération

· L’Asie centrale et la Sibérie font face à des vagues de chaleur inédites en ce début du mois de juin. La ville de Dvinsk, au nord de la Russie, a battu son record historique tous mois confondus, avec 38 °C relevés le 8 juin. La veille, le thermomètre affichait 41°C au Kazakhstan, alors que le pays connaît une grave sécheresse. Samedi, 14 travailleurs forestiers y sont morts dans des incendies qui ont déjà ravagé près de 60 000 hectares de l’ancienne république soviétique d’Asie centrale. - Le Monde

Fer de Danse. Musique, poésie, danse… une véritable vague artistique a déferlé ce dimanche dans les rues de Paris, aux abords de l’Académie du Climat, pour sensibiliser à l’urgence climatique et sociale. Organisée par le Collectif Minuit 12, Le bruit qui court, Greenline foundation et l’Ecologie culturelle, la «Magma» avait pour but de «montrer la propagation de l’énergie et du message» du mouvement pour le climat au plus grand nombre. Une centaine de manifestant·es ont ainsi déambulé en se déhanchant au son de la batucada et d’un gros sound system le long d’un parcours émaillé de performances artistiques. «On se bat pour la vie, on utilise la joie, parce que c’est ce qu’on veut voir advenir plus tard», explique à Vert Mathilde Caillard, alias «MC danse pour le climat», devenue célèbre pour ses chorégraphies associant le climat à la réforme des retraites (sa tribune dans Vert).

Je me (re)mets au stop

Se creuser la tête. Samedi, c’était le grand départ de la Mad Jacques : une course en autostop à travers la France vers un festival en Creuse. L’occasion de (re)découvrir les joies de cette pratique économique, écologique, et… sympa !

Il est 6h45 ce samedi matin lorsque, tous deux sorti·es d’une maison en Mayenne avec nos gros sacs à dos, nous brandissons nos pancartes préparées la veille : «Course en stop - Creuse». Notre objectif : atteindre Cheniers, village de 500 habitant·es au nord de la Creuse pour participer à la Mad Jacques. Plus de 2 000 autres équipes sont parties de toute la France (et même de la Belgique) pour prendre part à cette course destinée à encourager la pratique du stop.

Le bon vieux pouce levé en bord de route a été remplacé par les algorithmes de Blablacar, et les peurs associées à l’autostop, principalement féminines, restent tenaces. Pour lever les craintes, la Mad Jacques propose de renouer avec la pratique en équipe de deux, avec une fête à l’arrivée. Le stop pourrait bien vivre une seconde jeunesse : écologique et économique, ce mode de voyage a bien des avantages.

Avec mon coéquipier, on se met en marche jusqu’à un péage, à deux kilomètres et demie de notre point de départ. Nous sortons nos plus beaux cartons «Le Mans, Tours, Creuse», pleins d’espoir. Après seulement cinq minutes d'attente, la quatrième voiture qui passe nous prend directement pour Tours. Facile le stop, en fait ! Nous discutons avec cet informaticien et sa fille, qui n'avaient jamais pris de personne en stop. Nos pancartes colorées et nos sourires appuyés n'y sont peut-être pas pour rien. Pas de secret, pour faire du stop, il faut avoir l’air sympa.

Lisez la suite de notre récit sur vert.eco

Pourquoi les attaques d'orques contre les bateaux se multiplient ?

Sauvez-vous de Willy ! Les animaux sont-ils en train de se rebeller contre les humains ? C’est la question que se posent sérieusement des scientifiques pour tenter d’expliquer la multiplication des attaques d'orques contre des bateaux au large des côtes espagnoles depuis trois ans. Dans une courte vidéo, Brut revient sur ce phénomène qui inquiète autant les équipages que les chercheurs.

+ Loup Espargilière, Alban Leduc et Johanne Mâlin ont contribué à ce numéro.