Chères toutes et chers tous,

🗳️ Les urnes ont parlé. À plus de 71%, vous avez choisi que nous répondions à la question «La réutilisation des eaux usées est-elle une bonne solution contre la sécheresse?» dans le Vert du faux de la semaine prochaine. Rendez-vous dans l'édition de jeudi pour la réponse.

🔥 Vous êtes désormais plus de 40 000 à suivre Vert sur Instagram ! Au menu, les meilleures infographies de la semaine, toutes nos actualités, et les vidéos de Gaetan Gabriele qui vous feront, à coup sûr, rire vert. Rejoignez-nous en cliquant ici.

A trop retarder la transition de l'agriculture, on se prépare à de sacrés coups durs.

La transition agroécologique tente de se frayer un chemin à travers le Salon de l’agriculture

Les champs des possibles. Les tenant·es d’une transformation de l’agriculture essayent de se faire une place au cœur d’un événement marqué par le modèle agro-industriel dominant. Reportage.

Dans les allées du Salon de l’agriculture, certains stands se démarquent plus que d’autres. Il y a d’abord la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et son vaste emplacement sur deux étages, surplombé d’un faux tracteur orange. Pas loin, se distingue aussi le stand du producteur d’engrais Yara, avec son usine en modèle réduit entourée d’herbe artificielle et de faux moutons. Au parc des expositions de Paris, les géants de l’agro-industrie tiennent salon.

À deux pas, des acteurs plus petits tentent de faire entendre un autre son de cloche, à savoir «la production de matières premières alimentaires de qualité pour toutes et tous, en respectant la terre, l’eau, le sol et les personnes, et en refusant le système généralisé de l’agro-industrie», explique Marie-Pierre Répécaud, secrétaire nationale de la Confédéation paysanne et agricultrice en Isère. «Nous ne sommes pas les seuls à porter ce discours au Salon.»

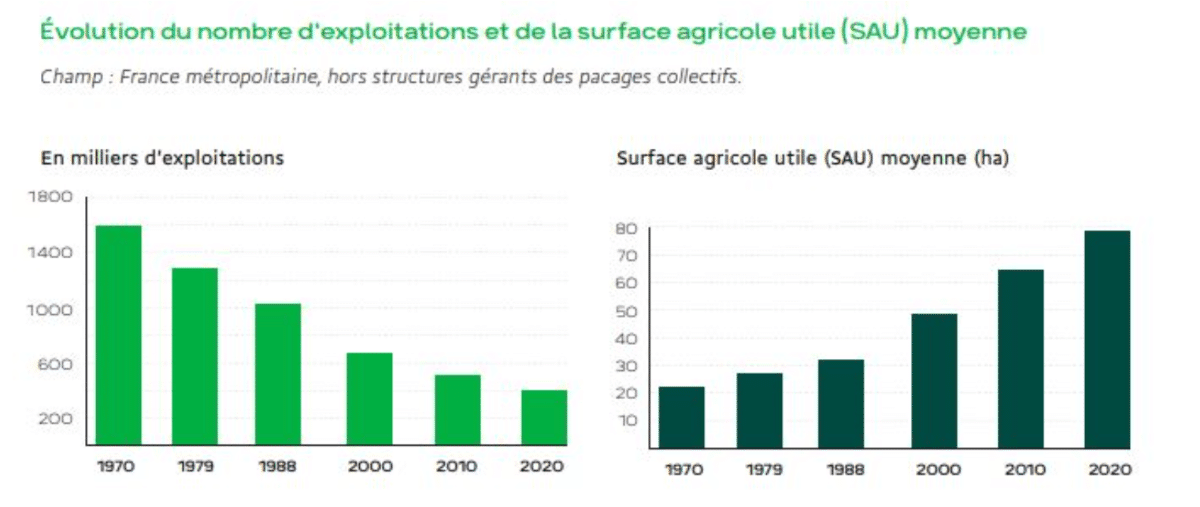

Non loin, les membres du collectif Nourrir - composé de 52 organisations agricoles, de protection de l’environnement ou du bien-être animal, de solidarité internationale, de consommation et de santé - présentent un nouveau manifeste pour enclencher la transition agroécologique. Un changement radical de modèle qui passe par un objectif central : un million de paysan·nes en 2050, soit 40 000 de plus chaque année. Un défi colossal alors que 50% des 496 000 agriculteur·es français·es seront en âge de partir en retraite dans les dix prochaines années.

«C’est justement au moment de la transmission des fermes entre agriculteurs que peut se jouer une évolution des pratiques vers l’agroécologie, à travers des restructurations d’exploitations ou des divisions de fermes», explique Cyrielle Denhartigh, responsable agriculture et alimentation au Réseau action climat (RAC).

Le collectif promeut une agriculture durable et vivante à travers des politiques publiques fortes qui favorisent les exploitations à taille humaine, les polycultures, la sortie des pesticides et la fin de l’élevage industriel. Face au changement climatique qui frappe de plus en plus le secteur agricole, la résilience de la filière passera par l’agroécologie, abonde Mathieu Courgeau, paysan en Vendée et co-président de Nourrir. «Et sans plus de paysans, on n’y arrivera pas.»

· Jeudi, les autorités philippines ont annoncé le naufrage, deux jours plus tôt, d’un navire pétrolier au large de la province de Mindoro Oriental, avec 800 000 litres de mazout à bord. L’épave du «Princess Empress», qui gît à près de 500 mètres de fond, laisse fuir une quantité encore indéterminée de sa cargaison, menaçant la biodiversité marine et côtière. - Ouest-France (AFP)

· Jeudi encore, l’Union européenne (UE) a annoncé qu’elle prendrait 39 engagements pour protéger l’océan en 2023, financés à hauteur de 816 millions d’euros en 2023. Au programme : lutte contre la pêche illégale et contre la pollution, protection de certaines aires marines et étude de l'impact du changement climatique sur l'océan.

· Quelques semaines après avoir prononcé le plus grand abattage de loups de son histoire, la Suède a délivré 201 permis de tuer des lynx. Le pays en compte 1 450 ; l’agence publique de protection de l’environnement, Naturvårdsverket, estime que 870 individus suffiraient à maintenir une population saine dans le pays. «C’est une chasse aux trophées, c’est comme aller en Afrique pour tuer des lions», a déploré Magnus Orrebrant, à la tête de l’association de défense des animaux Svenska Rovdjursföreningen. - The Guardian (anglais)

· Ce vendredi, à l’appel de Fridays for future, la jeunesse est invitée à une journée de grève mondiale pour le climat. «Du vote à la désobéissance civile, nous appelons tout le monde à s’organiser et à agir contre le capitalisme fossile avec les moyens qu’elles et ils jugeront appropriés» ; le mouvement notamment incarné par la Suédoise Greta Thunberg réclame de faire cesser les financements de projets d’énergies fossiles, incompatibles avec la lutte contre le réchauffement climatique. Retrouvez la carte des rassemblements ici.

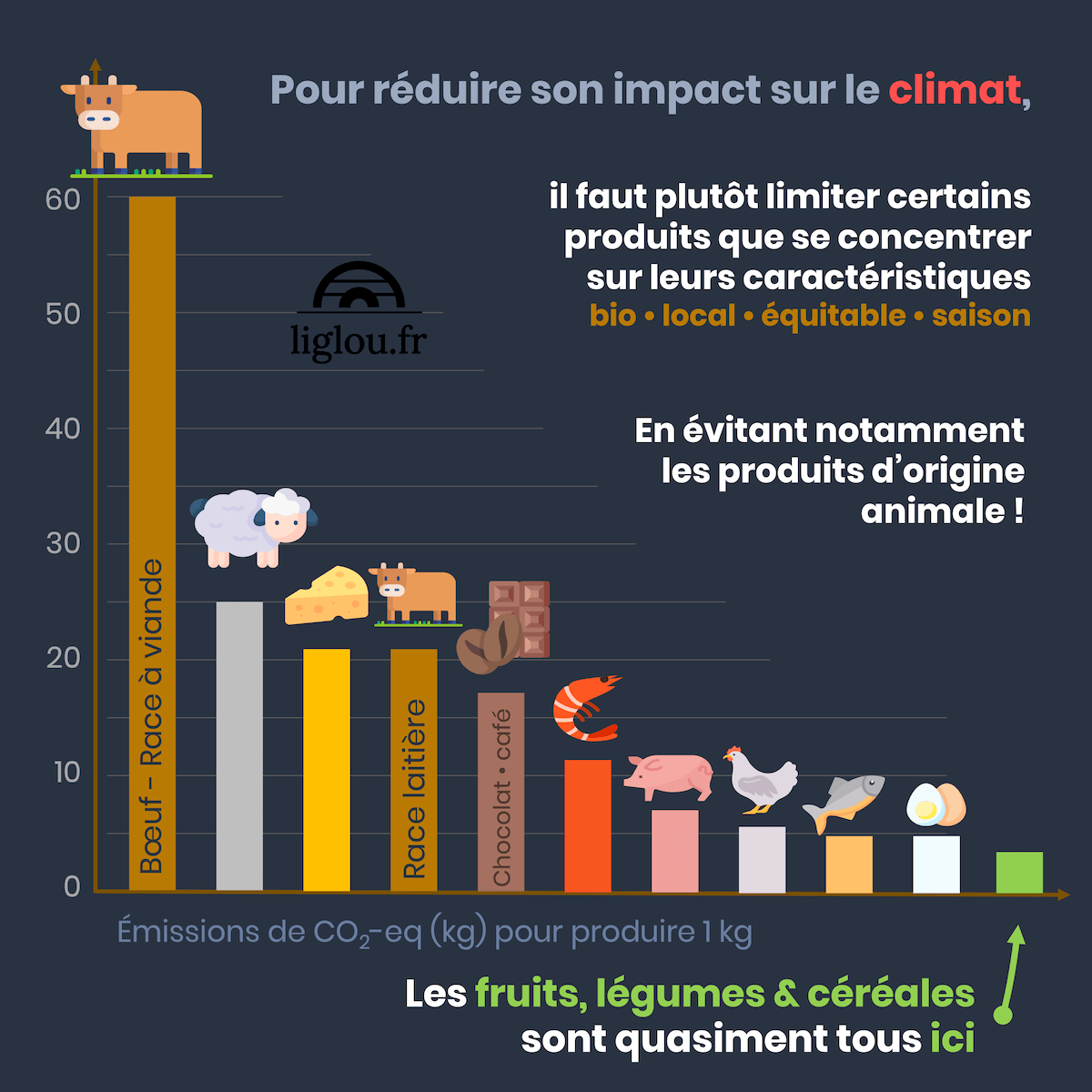

L’effet (du) bœuf. L’agriculture et la déforestation (souvent causée pour faire de la place à l’élevage) sont responsables de plus de 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Comme on le voit sur ce graphique réalisé par nos camarades vulgarisateurs de l’Iglou, la viande et, plus généralement, les produits animaux (la viande de bœuf en tête), ont un impact démesuré sur le climat. La végétalisation de son alimentation est l’un des leviers les plus puissants à l’échelle individuelle, mais aussi collective, si elle est adoptée massivement. Relisez notre article sur les impacts écologiques de la bidoche et les moyens d’alléger votre alimentation en CO2.

Pour une écologie pirate dans les quartiers populaires

La pirate rit. Dans son essai Pour une écologie pirate, la politologue et activiste Fatima Ouassak part à l’assaut de l’«écologie blanche» et déploie les conditions d’existence d’un projet politique antiraciste et joyeux qui libère, y compris les sans-terre.

Les quartiers populaires subissent, en vrac, pollution de l’air, malbouffe, passoires thermiques et «supplément de haine». Si les combats environnementaux y sont marginaux, c’est que le discours écologique des classes moyennes et aisées y tombe à l’eau. «On ne peut pas demander aux habitants des quartiers populaires de s’impliquer contre ce qui détruit la terre ici et, en même temps, leur rappeler sans cesse qu’ils n’y sont pas chez eux» : pour la cofondatrice du syndicat Front de mères, Fatima Ouassak, en dépossédant les immigré·es de leur ancrage, le système «raciste» et «colonialiste» de l’État français les a privé·es de tout pouvoir politique.

Pour concevoir son projet d’une «écologie pirate», l’autrice s’appuie sur l’élan de libération qui couve dans la jeunesse des quartiers populaires et utilise les codes de la pop culture, dont ceux du célèbre manga One piece. La «libération [de la terre] passe par notre libération, notre libération par la sienne».

Loin d’un discours écologiste morne et ennuyeux, la politologue ravive la force et l’excitation d’une aventure entraînante «avec des dragons et des pirates». Elle propose aussi de faire de la Méditerranée une figure de résistance dans le mouvement pour le climat.

Un essai qui égratine les convictions de l’écologie dominante et livre une riche carte aux trésors pour penser les luttes depuis des territoires populaires. Avec un délicieux conte pour enfants en supplément.

Pour une écologie pirate, Fatima Ouassak, Éditions La découverte, février 2023, 198p, 17€

Les dessous pas toujours reluisants de la rénovation énergétique

Déprime rénov’. Des lacunes de la plateforme MaPrimeRénov’ aux arnaques de certains installateurs, en passant par la multiplication des rénovations partielles qui boostent les chiffres du gouvernement sans vraiment résoudre le problème, Complément d’enquête s’est penché sur le vaste chantier de la rénovation énergétique dans son dernier épisode diffusé jeudi soir.

+ Loup Espargilière et Juliette Quef ont contribué à ce numéro.