Des publicités placardées sur le chemin des cours, des étudiant·es invité·es à des événements de présentation de cabinets de conseil… Le privé et l’enseignement supérieur et la recherche ne sont pas aussi éloignés que l’on pourrait l’imaginer, pointe une enquête du collectif Entreprises illégitimes dans l’enseignement supérieur (EIES) publiée ce mercredi.

Au cours de l’année 2024-2025, ce groupe d’une cinquantaine d’étudiant·es a collecté des données relatives à 30 établissements du secondaire, parmi lesquels 18 écoles d’ingénieur·es et 24 établissements publics tels que Les Mines Paris, AgroParisTech, Centrale Lyon, Polytechnique, HEC, l’Université Paris Dauphine ou encore Sciences Po Paris. Ce travail visait à décrypter l’ampleur des liens entre ces établissements et les entreprises privées, ainsi que les conséquences de cette implantation.

Plusieurs types de liens ont été recensés par les auteur·ices : lorsqu’un·e membre d’une entreprise siège au conseil d’administration de l’établissement (ou toute autre instance de gouvernance avec un pouvoir décisionnaire) ; quand un cours est confié à un·e enseignant·e qui vient du privé ; ou lorsqu’une entreprise finance tout un programme de master : un mécénat. Un lien peut aussi être établi si l’entreprise tient un stand au Forum annuel de l’établissement.

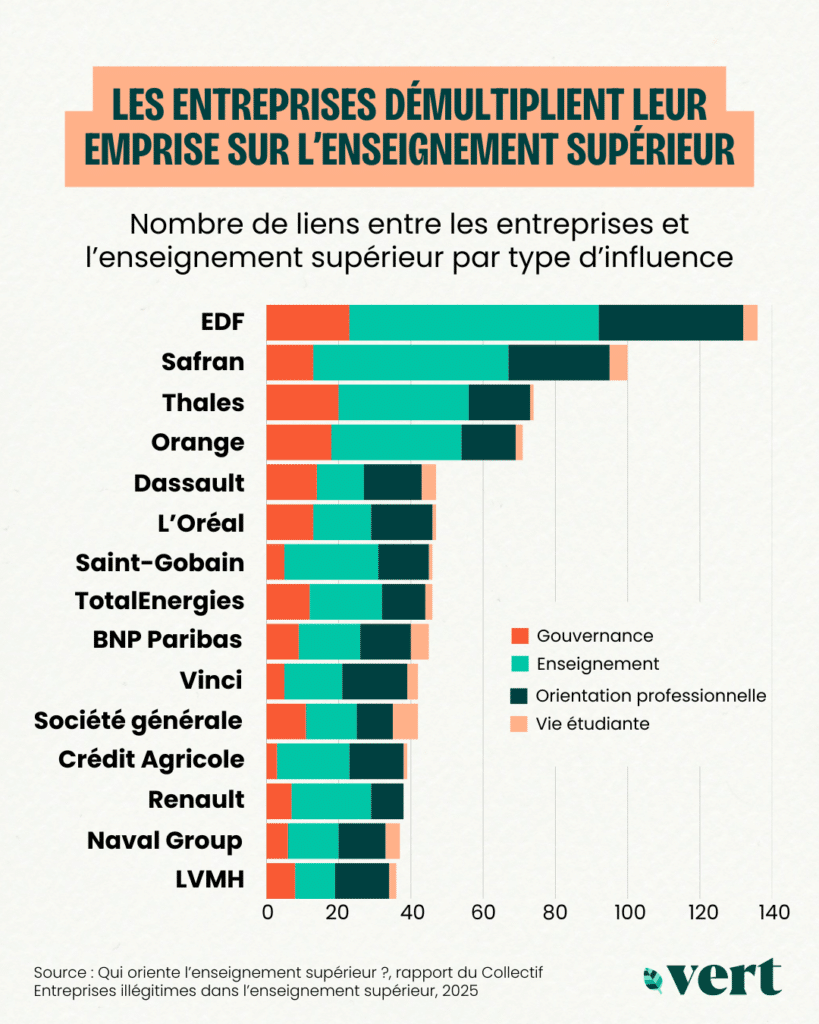

Thales, Orange, BNP Paribas, TotalEnergies, Safran… Dans cette cartographie de l’influence des intérêts des entreprises privées dans l’enseignement supérieur, l’EIES recense 6 000 liens entre écoles françaises et entreprises privées.

Dans le détail, 100 entreprises cumulent à elles seules plus de 2 126 liens, «soit le tiers de nos données totales sur cette période», notent les auteur·ices de l’enquête. 20 d’entre elles sont omniprésentes : Safran, l’Oréal, EDF, SopraSteria et Orange, pour ne citer que les cinq premières. Ces entreprises, présentes dans plus d’un établissement sur deux, ont «une implantation quasi-systématique», pointe le rapport.

Dans le classement des entreprises qui comptent le plus de collaborateur·ices (ou ancien·nes collaborateur·ices) dans des conseils d’administration d’écoles figurent ainsi EDF (11 membres), Thales (sept membres), Safran (sept membres), Bouygues (six membres) et McKinsey (cinq membres). «Ces personnes ont un poids énorme, commente Margaux Falise, du collectif EIES, jointe par Vert. Le conseil d’administration décide de la politique générale de l’école, des décisions budgétaires, de l’évolution des cursus. Il y a plein de décisions dans lesquelles il est impliqué !»

Certaines entreprises choisissent de multiplier les stratégies d’influence. Société Générale, Safran, Thalès et EDF interviennent par 13 canaux d’influence distincts, sur les 17 que l’enquête distingue. Cela leur permet de «gagner en visibilité», expliquent les auteur·ices, et «de se faire connaître des étudiants plus que les autres». Margaux Falise abonde : «Pendant nos études, on fait souvent confiance aux gens autour de nous pour nous apprendre des choses. Si ces entreprises sont présentes de 12 manières différentes, elles vont beaucoup mieux s’ancrer que celles qui ne sont présentes qu’une seule fois dans l’année.»

L’étudiante se réfère notamment à ce témoignage d’un étudiant de l’école Polytechnique : «À la période du choix des stages, on recevait des invitations à des événements de présentation de cabinets de conseil plusieurs fois par semaine, avec des affiches de publicité sur le chemin des cours. Ils étaient sponsors de nos événements étudiants et les collaborateurs venaient nous recruter avec une pizza offerte ou une invitation au restaurant. En trois mois, je connaissais par cœur les noms et notoriétés des dix grands cabinets de conseil américains.»

Des «secteurs d’activités problématiques»

Cette influence fait courir plusieurs dangers, selon les auteur·ices. Parmi les entreprises visées, certaines agissent dans des «secteurs d’activités problématiques». «Sur les 20 entreprises les plus présentes dans notre échantillon d’établissements : cinq produisent des armes [Thales, Safran, Dassault, Naval Groupe, Airbus], deux du pétrole [TotalEnergies, Vinci], trois sont des banques françaises extrêmement polluantes [BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale], sept sont dans l’industrie lourde [Safran, Thalès, Bouygues, Vinci, Saint-Gobain, Dassault, Airbus]», est-il listé dans le rapport.

En s’infiltrant dans les établissements du secondaire, celles-ci menacent de «désinformer» les élèves «notamment sur le plan climatique», pointe encore le document. À CentraleSupélec, des cours sur les technologies énergétiques ont été «délivrés par des collaborateurs d’entreprises gazières la décrivant comme une “énergie d’avenir”, sans contradiction», ont rapporté plusieurs étudiant·es. Pourtant, le gaz est une énergie fossile et contribue activement au réchauffement du climat. Il est aussi fait mention du risque de «dépolitisation», notamment dans les écoles d’ingénieur·es où certains «modèles d’affaires sont présentés comme “neutres”».

Le cas emblématique de l’école Polytechnique

Ce mercredi 17 septembre, l’Observatoire des multinationales (ODM) publie aussi un rapport qui pointe l’emprise des intérêts privés sur l’école Polytechnique, «l’X» de son petit nom, l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses Grandes écoles françaises.

«Les représentants d’un petit nombre de très grandes entreprises occupent une place importante à tous les niveaux de gouvernance de l’école Polytechnique», notent les auteur·ices. Du conseil d’administration à la fondation d’entreprise, en passant par l’association des anciens, les intérêts privés s’infiltrent partout.

Le rapport de l’Observatoire des multinationales montre que les financements privés, en augmentation, atteignent 15% des ressources de l’école et sont fléchés au travers de sa fondation «vers des thèmes et des objectifs définis par les entreprises ou individus donateurs» – en outre, la majorité du budget de l’X provient du ministère des armées.

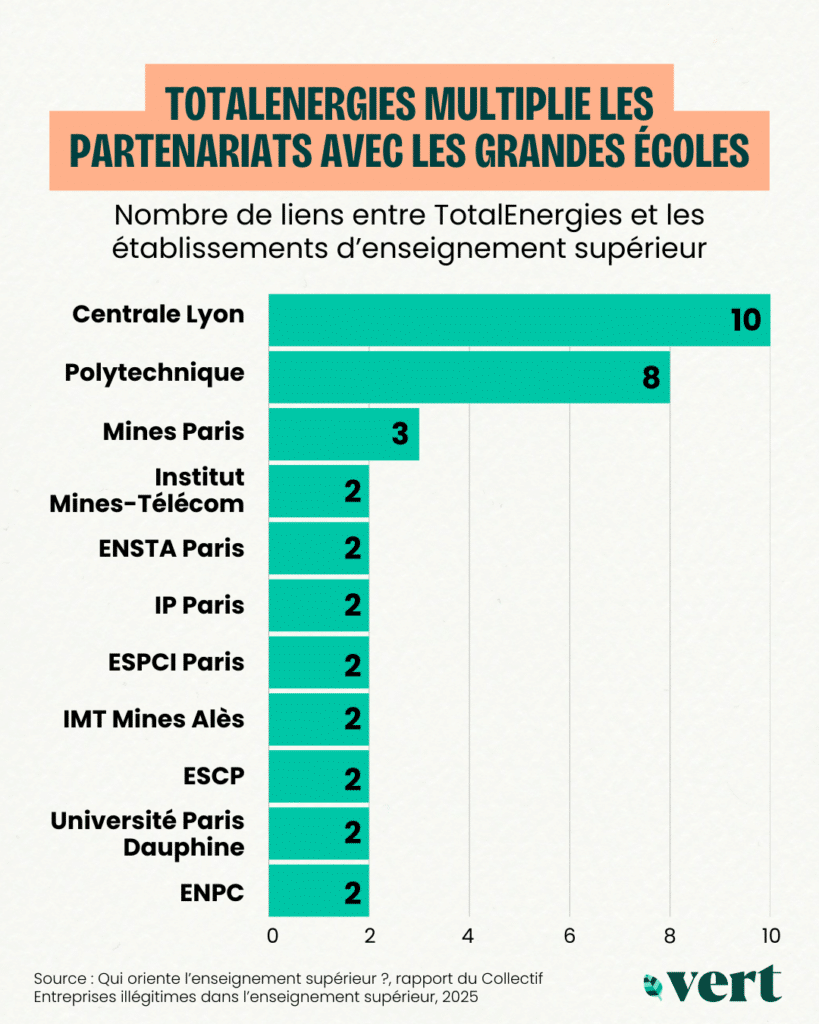

Les entreprises financent principalement des chaires de recherche et d’enseignement, qui orientent le travail des chercheur·ses. Ainsi, la chaire «Défis technologiques pour une énergie responsable», du centre Energy for Climate (E4C), est financée à hauteur de 3,8 millions d’euros par TotalEnergies ; et la chaire «Integrated urban mobility» (mobilité urbaine intégrée) est soutenue par la plateforme Uber.

Par ailleurs, les entreprises sont présentes au travers de l’association des anciens élèves et de forums d’orientation professionnelle – une trentaine d’entreprises payent chacune 30 000 euros par an pour une visibilité globale sur toute l’année (notamment Accenture, BNP, Cartier, LVMH, MBDA, Orange, Safran, Société Générale, TotalEnergies ou Vinci). Aussi, contre 150 000 euros, une entreprise a un accès privilégié à toute une promotion pendant trois ans. Elle peut présenter son entreprise aux étudiant·es, relayer ses offres de stage ou participer à certains projets d’enseignement.

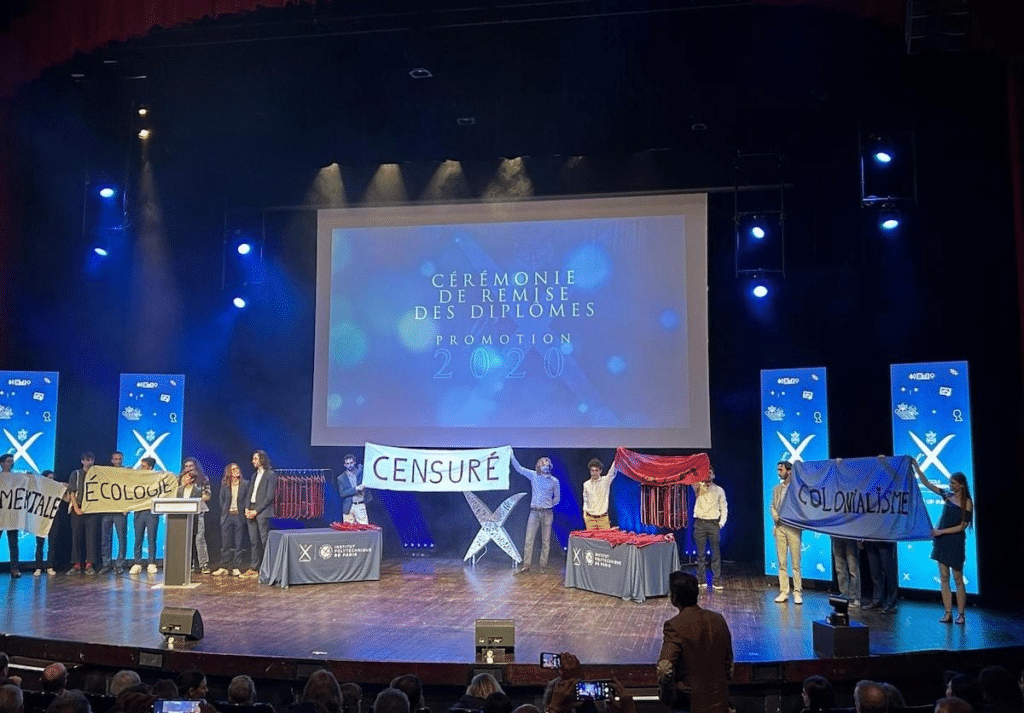

En juin 2025, 50 élèves polytechnicien·nes avaient publié une tribune dans Vert dans laquelle elles et ils regrettaient de ne pas avoir pu prononcer un discours sur l’écologie lors de leur remise de diplômes. Les étudiant·es relevaient qu’«entre les entreprises pétrogazières, celles du “luxe durable”, les cabinets de conseil en stratégie, les banques, les startups qui font de l’IA une machine à sous, ou même l’industrie de l’armement qui facilite le génocide à Gaza, il est souvent difficile de retrouver chez ces potentiels recruteurs l’intérêt général que l’école prétend défendre.»

À l’inverse, les transformations écologiques semblent rester marginales au sein des programmes, et la vision du monde majoritaire est centrée sur la technologie et la croissance économique. Un seul cours obligatoire concerne les enjeux écologiques – moins de 3% du volume horaire, a calculé l’ODM. Dans leur tribune à Vert, les étudiant·es considéraient encore que «l’administration de l’école dévoile au grand jour sa vision de l’écologie, qui n’appelle qu’à des actions techno-solutionnistes timides et s’accroche plus à la préservation du système capitaliste qu’à la protection des populations.»

Le rapport de l’ODM conclut que «les choix politiques des dernières décennies ont favorisé les logiques du privé, la compétition internationale et la rentabilité à court-terme, au détriment de la mission de service public et de la capacité à anticiper et affronter les bouleversements sociaux et écologiques à venir.» Contactée, Polytechnique n’a pas répondu à nos sollicitations.

À lire aussi

-

Des élèves de Polytechnique dénoncent la «censure» de leur discours écologique : «L’école a refusé notre prise de parole»

Fracas d’école. Des élèves de l’École polytechnique déplorent ne pas avoir pu prononcer leur discours sur l'écologie lors de la remise de diplômes, vendredi dernier. Elles et ils ont interrompu la cérémonie et dénoncent, dans une tribune publiée dans Vert, «la censure» de la prestigieuse institution. -

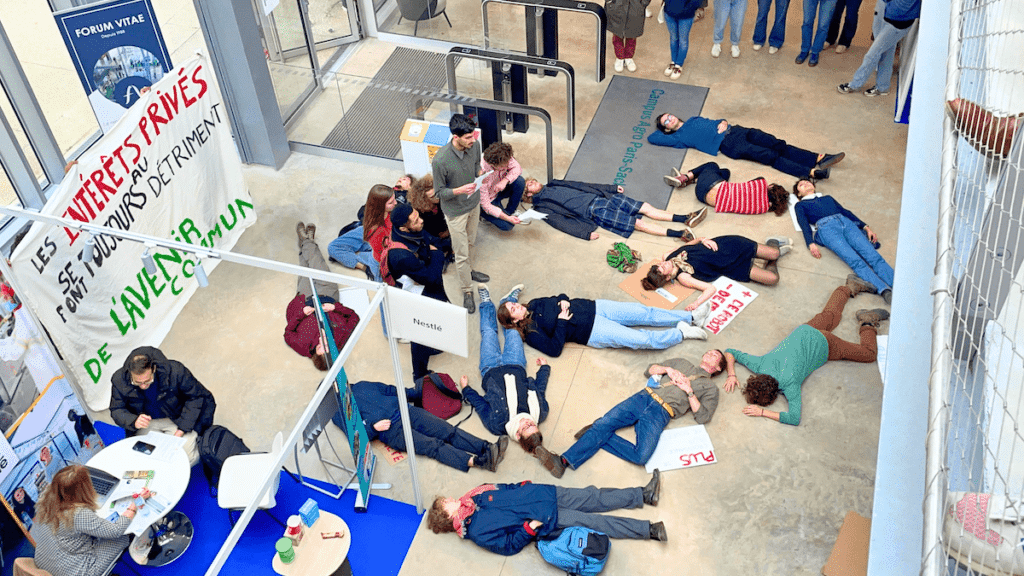

Des étudiants se rebiffent contre la présence de TotalEnergies, «championne du greenwashing», à Agro Paris tech ou CentraleSupélec

L’arnaque Total ? La semaine dernière, des collectifs étudiants ont mené des actions à l’occasion de forums d’orientation dans leurs écoles d’ingénieur·es pour dénoncer les liens d’entreprises jugées peu éthiques avec leurs établissements.