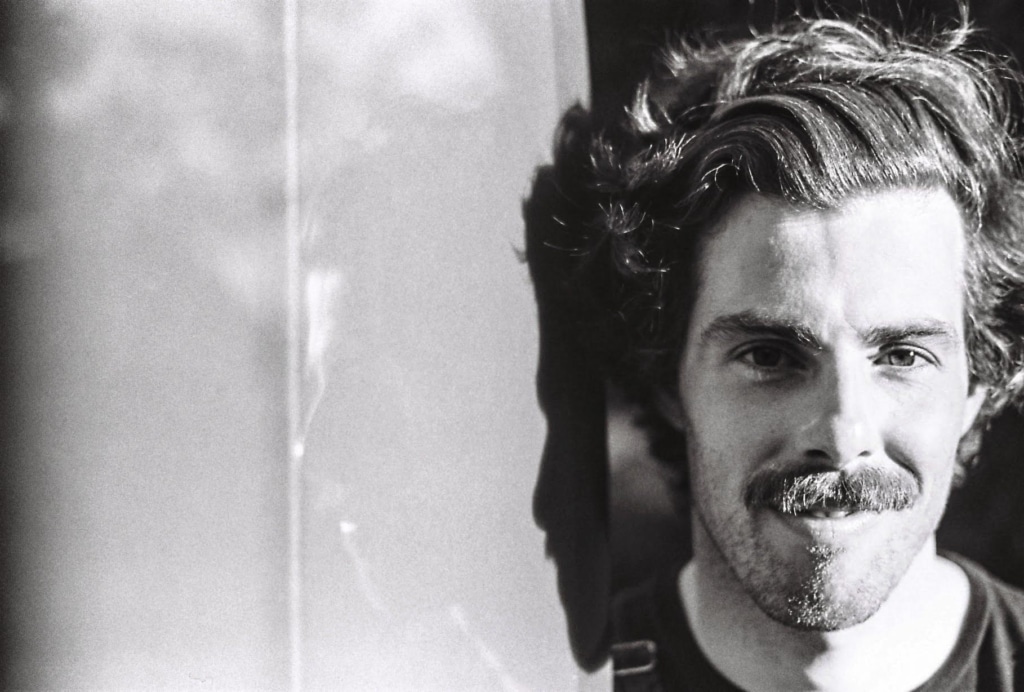

Timothée Parrique est chercheur en économie et spécialiste de la décroissance. Soutenue en 2019, sa thèse The political economy of Degrowth (L’économie politique de la décroissance, 872 pages) explore ce jeune concept et ses implications pour l’économie politique. Un condensé de son travail en français sortira en 2022 chez Flammarion.

Alors que le GIEC prépare un nouveau rapport pour 2022, une étude parue le mois dernier dans la revue Nature a montré que les hypothèses retenues pour construire ses scénarios, qui visent à maintenir le réchauffement sous 1,5°C, n’envisagent pas la baisse du Produit intérieur brut (PIB). Au contraire, elles font le pari qu’il serait possible de séparer croissance économique et consommation d’énergies fossiles. Pensez-vous que ce soit le cas ?

Si on avait 300 ans devant nous, ce serait peut-être possible – et encore, pas sûr. Mais dans le temps qui nous est imparti pour réduire les émissions avant d’atteindre des seuils dangereux, comme le GIEC l’annonce, ça ne l’est pas.

Par ailleurs, les travaux que j’ai pu réaliser sur le découplage [entre croissance économique et émissions de CO2 – NDLR] montrent que c’est une solution qui fonctionne très rarement. Dans la plupart des économies industrialisées, il n’y a eu qu’un découplage relatif. Par exemple : on devient plus efficient dans l’usage des ressources par voiture et cela permet de réduire les émissions de CO2. Mais étant donné qu’on produit beaucoup plus de voitures, l’empreinte écologique totale continue d’augmenter.

Que reprochez-vous à la croissance ?

La croissance se heurte à des limites biophysiques. Quand une économie grossit, il y a un coût écologique. Aujourd’hui, le GIEC, l’IPBES pour la biodiversité, et toutes les autres instances scientifiques qui travaillent sur l’environnement nous disent qu’il faut réduire de toute urgence les pressions environnementales.

Ensuite, la croissance économique est un concept abstrait. On la désire mais on la comprend mal. La croissance est calculée avec le Produit intérieur brut, un indicateur statistique qui vient mesurer le volume des transactions monétaires. Le PIB nous informe sur la vitesse à laquelle une économie va, mais il ne renseigne pas sur la direction qu’elle prend. Quel genre de biens et de services sont produits ? Les individus sont-ils heureux dans leur travail ? Si nous voulons mesurer la santé sociale et écologique, il faut des indicateurs plus divers et plus précis.

Les gens pensent que sans croissance, il y aura de la pauvreté. Or, dans la dernière décennie en France, on a eu une croissance positive et une augmentation de la pauvreté. Aussi, on peut avoir de la croissance économique et des destructions d’emplois ; de la croissance et une augmentation des inégalités (comme l’a bien montré Thomas Piketty). Plus problématique, la croissance ne fait pas la différence entre activités désirables et indésirables.

Enfin, la croissance est mal comprise des économistes eux-mêmes. Quand on va à l’université, on ne trouve que quelques cours sur le sujet de la croissance économique. Très peu savent calculer le PIB, et encore moins expliquer les sources et moteurs de la croissance. La croissance est devenue une idéologie, une histoire qu’on se raconte, un phénomène quasi-magique qu’on adule. A l’échelle internationale, on observe un combat de sumos avec des économies obèses qui font craquer l’environnement autour d’elles, qui sont pleines d’inégalités et de produits indésirables, et de marchés financiers prêts à exploser. Et d’une certaine manière, on pense que c’est ça le progrès.

Dans une tribune au Monde de novembre 2020, Christian Jacob, président du parti Les Républicains, écrivait : « Si l’on voulait respecter les objectifs des accords de Paris sur le climat en 2050 via la décroissance, il faudrait rester confinés pendant… trente ans. La décroissance est donc une voie sans issue. » La décroissance s’apparente-t-elle à ce qu’on a pu connaître pendant le confinement : des restrictions énormes, du chômage de masse, une récession économique ?

Non, pas du tout. Toutes nos institutions sont organisées autour de la croissance : le monde de la finance, le commerce international, le marché du travail, les systèmes de retraite et de santé. Pendant la pandémie, nous avons mis l’économie de croissance en pause. Mais c’est comme lorsqu’on fait du vélo : quand on perd de la vitesse, si on ne pose pas le pied à terre, on s’écroule.

J’aime bien la définition de la décroissance que donne l’anthropologue Jason Hickel : « une réduction planifiée de l’utilisation excessive d’énergie et de ressources dans les pays riches, afin de rétablir l’équilibre entre l’économie et le monde vivant, tout en réduisant les inégalités et en améliorant l’accès des populations aux ressources dont elles ont besoin pour vivre longtemps, en bonne santé et s’épanouir ».

Le but de la décroissance est de construire une économie plus résiliente et qui permette de satisfaire les besoins de manière efficace, juste et soutenable. Ce modèle économique alternatif demande de repenser le travail, la propriété, la monnaie, la finance, le commerce, afin que tout cela puisse fonctionner sans dépasser les limites écologiques tout en préservant les minimas sociaux. C’est la théorie du donut de Kate Raworth. Aujourd’hui, dans les économies obèses, nous avons explosé les maximas écologiques et nous sommes descendus sous certains minimas sociaux.

La décroissance passe donc par un régime biophysique, une redistribution et une réorganisation économique structurelle pour faire remonter les plus pauvres qui sont en-dessous des minimas sociaux et redescendre les surconsommateurs et les surproducteurs qui ont dépassé les maximas écologiques, et sont aujourd’hui responsables des crises environnementales.

Cette transition doit s’opérer de manière démocratique. Faire la distinction entre l’essentiel et le superflu, ce n’est pas quelque chose que nous pouvons laisser aux économistes.

Dans un entretien accordé au site Bon pote, vous dites que « la croissance verte est en fait l’équivalent économique du transhumanisme : une tentative d’échapper à la réalité biophysique. » Les pro-croissance verte sont-ils irrationnels ?

La croissance verte est un choix confortable qui permet de ne rien changer, ou presque. Les gens ont, je pense, une foi irrationnelle dans le progrès technique. Lorsque les chercheurs épluchent les milliers de brevets déposés chaque année, il n’y en a pas beaucoup sur les panneaux solaires. La grande majorité de ce qu’on appelle communément « l’innovation » porte sur des techniques d’extraction de pétrole, du spam sur internet, des médicaments douteux – des produits qui contribuent peu au bien-être général. N’oublions pas que dans un système capitaliste, les entreprises investissent dans la recherche et développement (R&D) pour, à long terme, augmenter leurs profits. Donc le progrès technologique lucratif peut être une force d’accélération et de dégradation environnementale.

Je trouve que la pensée magique de la croissance verte est très difficile à justifier quand on regarde les chiffres. Cela fait déjà vingt ans que nous essayons tant bien que mal de faire de la croissance verte et du développement durable, et où en sommes-nous ? Les résultats ne sont pas probants.

Avec la pandémie de Covid-19, on a vu nombre de penseurs ou éditorialistes évoquer un « monde d’après » qui promettait d’être merveilleux. Aujourd’hui, les émissions de CO2 sont reparties en flèche, le nombre de trajets en avion a redécollé et les plans de relance des gouvernements sont très peu verts. Si une pandémie qui a mis à l’arrêt l’économie mondiale ne réussit pas à freiner la croissance, quelles sont les conditions nécessaires à la mise en place de la décroissance ?

C’est une transition sociétale donc elle va mobiliser une grande diversité d’acteurs. Un exemple avec l’échelle individuelle. Les citoyens doivent arriver à découpler le bien-être et la consommation de marchandises. Il existe déjà beaucoup de concepts et des communautés qui les ont expérimentés : anticonsumérisme, sobriété heureuse, simplicité volontaire, hédonisme alternatif, minimalisme. Dans Post-growth living, la philosophe Kate Soper part du constat que le consumérisme nous rend malheureux. La publicité crée des besoins qui nous poussent à consommer pour les satisfaire. Les sociologues nous disent que ces phénomènes existent dans toutes les sociétés et peuvent se résumer au fait de vouloir être aimé et respecté par ses pairs. On peut le faire de plein de manières, y compris en faisant pousser les plus belles tomates au jardin partagé du quartier plutôt qu’en ayant un SUV de la taille d’une maison.

Il peut y avoir certains sacrifices, comme de ne plus prendre l’avion. Mais il faut se rappeler que moins de 10% de la population mondiale a déjà pris l’avion. Plus précisément, 50% des émissions liées à l’aviation (soit environ 6% des émissions totales) sont concentrées sur 1% des gens qui volent donc c’est une poignée de personnes à l’échelle de la planète qui va devoir sacrifier la liberté de pouvoir s’envoler chaque week-end (un partage équitable de l’accès à l’avion nous ramènerait à seulement un vol tous les trois ou quatre ans).

Quelle place pour l’entreprise dans une société décroissante ? Peut-on conserver d’aussi grandes entreprises que celles du CAC40 ?

On peut bien entendu garder l’idée de l’entreprise qui est un groupement collectif pour organiser la production. Mais il va falloir instaurer une lucrativité limitée, comme cela existe déjà dans l’économie sociale et solidaire (ESS). On peut prendre le modèle des Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif – les SCIC – ou bien les SCOP (Société Coopérative et Participative), les associations, les entreprises à mission, etc. Limiter, par exemple, la rémunération des dirigeants à 7 fois le salaire minimum au sein de la structure.

Les grandes entreprises ont atteint des seuils de monopole qui ne leur permettent plus d’être démocratiques, qui diluent la responsabilité et qui les amènent à prendre des décisions qui détruisent la planète et créent beaucoup de précarité. Ce que je propose dans ma thèse, c’est un plan de scission des 292 grandes entreprises françaises pour leur permettre d’être restructurées sous la forme de coopératives plus petites, plus démocratiques, et plus à même d’innover dans le social et l’environnemental.

Enfin, pourquoi la décroissance est-elle une notion occultée des projets politiques, même chez les écologistes ?

Le mot décroissance est très controversé. Pour l’heure, en effet, ces idées ne sont pas très reprises au niveau des partis politiques mais elles foisonnent dans la périphérie de la discussion politique. Donc globalement, l’idée de décroissance monte et depuis la pandémie, elle explose. Beaucoup de concepts autour de la transition écologique bourgeonnent et lui sont liés : économie circulaire, collapsologie, bioéconomie, permaculture, écoféminisme, écosocialisme, etc.

De toute manière, nous n’avons pas besoin d’attendre les partis politiques pour rendre la décroissance possible. L’échelle de la communauté, du territoire, permet la décroissance car elle offre l’opportunité de décider ensemble. Il existe déjà plein de réseaux de monnaie locale, de partage d’objets. La ville de Grenoble a décidé de supprimer toutes les publicités. Elle l’a fait seule, ça a très bien marché et maintenant d’autres villes l’imitent. Il ne sert à rien de dire : « il faut construire l’économie de demain ». Il vaut mieux se demander qui, aujourd’hui, est déjà en train de la construire. Et investir massivement dans l’émergence de cette économie alternative.