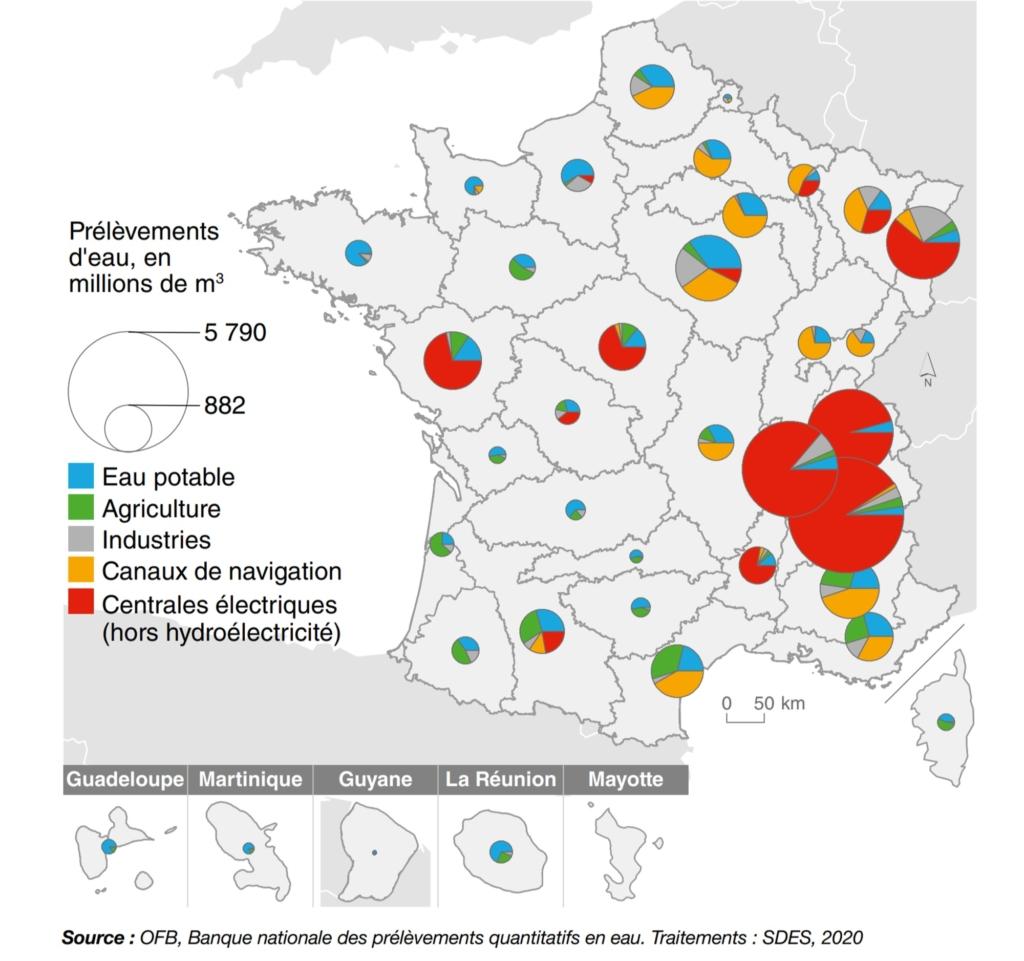

Des principaux usages de l’eau, la production d’électrons n’est pas la plus connue. Et pourtant. Sur les 1 000 milliards de mètres cube d’eau douce prélevés chaque année en France, au moins 96% (!) servent à produire de l’électricité dite hydraulique, souligne Eau France. Plus de 2 500 centrales installées majoritairement sur les cours d’eau de l’Est du pays utilisent ainsi la force motrice de l’eau pour fournir 12% de notre électricité chaque année. Fort heureusement, cette immense quantité d’eau est restituée intégralement et presque immédiatement aux milieux naturels – seules 10% des centrales hydroélectriques étant précédées de barrages.

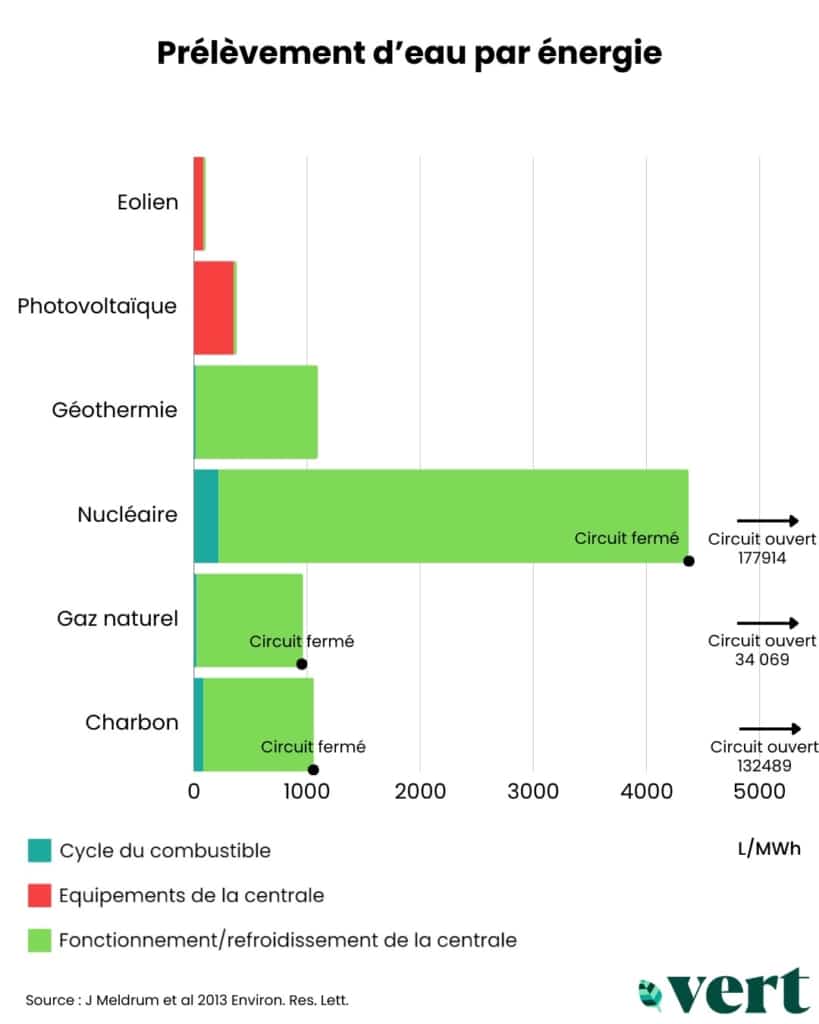

Restent plus de 30 milliards de mètres cube prélevés en 2020 pour d’autres usages. Et là non plus, les autres centrales électriques ne sont pas en reste. Le refroidissement des centrales – nucléaires, mais aussi à gaz et à charbon -, en engloutit la moitié à lui tout seul, très loin devant les usages agricoles (11,6%) ou la production d’eau potable (18%). Mais là encore, les prélèvements doivent être distingués de la consommation nette, bien inférieure. Une fois soustraite, l’eau restituée dans les fleuves ou la mer (moyennant quelques degrés de plus), le secteur électrique ne consomme plus que 400 millions de mètres cube chaque année, soit 12% de l’utilisation nationale (et 58% pour l’agriculture), selon le ministère de la transition écologique.

Quand la production doit s’arrêter

Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que les producteurs d’électricité suivent de très près l’évolution de l’hydrologie en France. D’autant que les années récentes ont déjà permis d’entrevoir ce que le réchauffement climatique nous réserve dans le futur. Pendant l’été 2019, sec et caniculaire, 6 gigawatts (GW) de capacités nucléaires (soit 10% du parc) ont dû être arrêtées pour protéger l’environnement aquatique de la surchauffe (Vert vous l’expliquait ici). Dans le même temps, l’utilisation massive de la climatisation a fait grimper la consommation du pays de près de 14 GW.

En 2022, année marquée par une sécheresse record, la production hydroélectrique a reculé de 20% par rapport à 2021, atteignant son plus bas depuis 1976. «Si les centrales à gaz et à charbon paraissent ne pas être concernées par ces aléas, c’est parce qu’elles fonctionnent essentiellement l’hiver», précise à Vert Cécile Laugier, directrice Environnement et Prospectives pour le parc nucléaire d’EDF.

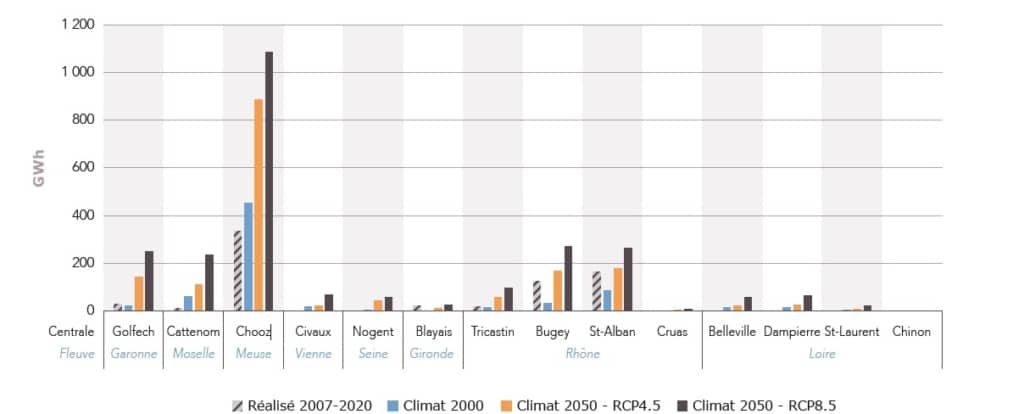

Sans inflexion du réchauffement climatique, ces années «exceptionnelles» pourraient bientôt devenir la norme. Les dernières simulations de Météo-France prévoient deux fois plus de sécheresses en 2050 et une baisse des cumuls de pluie en été de -10%, comparé à la période 1976-2005. De son côté, le gestionnaire du réseau électrique RTE s’attend à une «diminution générale des débits des cours d’eau sur la période sèche d’août à octobre, voire décembre», probablement aggravée par une hausse de certains usages comme l’irrigation agricole. Le tout ayant un «impact notable sur le parc de production».

Après avoir mené des «stress tests climatiques», RTE estime qu’une sécheresse longue pourrait entraîner jusqu’à -65% de production hydraulique «dans les régions les plus touchées», et une baisse de puissance nucléaire de 3 GW (5% du parc actuel). Une canicule plus sévère que celle de 2003 pourrait quant à elle entraîner la mise à l’arrêt de 3 à 9 GW de nucléaire.

Usages de l’eau : qui est prioritaire ? La gestion de l’eau, «patrimoine commun de la nation», est une prérogative de l’État qu’il délègue aux préfets de région. C’est notamment à eux qu’il revient d’arbitrer lorsque la ressource devient trop rare pour satisfaire tous les usages. La loi sur l’eau de 2006 fixe des usages prioritaires, commençant par la fourniture d’eau potable, l’alimentation des écosystèmes naturels (cours d’eau, zones humides, etc.) et des agrosystèmes (irrigation). La production d’énergie n’est pas mentionnée bien qu’elle soit très souvent au cœur des arbitrages. Pendant l’été 2022, des centrales nucléaires ont été autorisées à fonctionner au-delà des seuils environnementaux car le risque de manquer d’électricité était trop grand. Dans le même temps, les barrages hydroélectriques ont dû rétrocéder un milliard de m3 d’eau aux milieux (l’équivalent du lac de Serre-Ponçon, plus grand lac artificiel de France). A l’avenir, ces arbitrages épineux entre la production d’énergie, l’agriculture ou encore la préservation de l’environnement pourraient se multiplier.

Le gestionnaire se veut toutefois rassurant car les volumes d’énergie perdue, concentrés l’été, resteront faibles en moyenne annuelle. Même son de cloche du côté d’EDF : «Nous avons estimé une tendance à la baisse de la production hydroélectrique liée au changement climatique de l’ordre d’1 térawattheure par décennie, soit environ 0,2% par an», explique l’entreprise. Sur le nucléaire «les indisponibilités climatiques représentent 0,3% de la production, en moyenne annuelle», détaille Cécile Laugier.

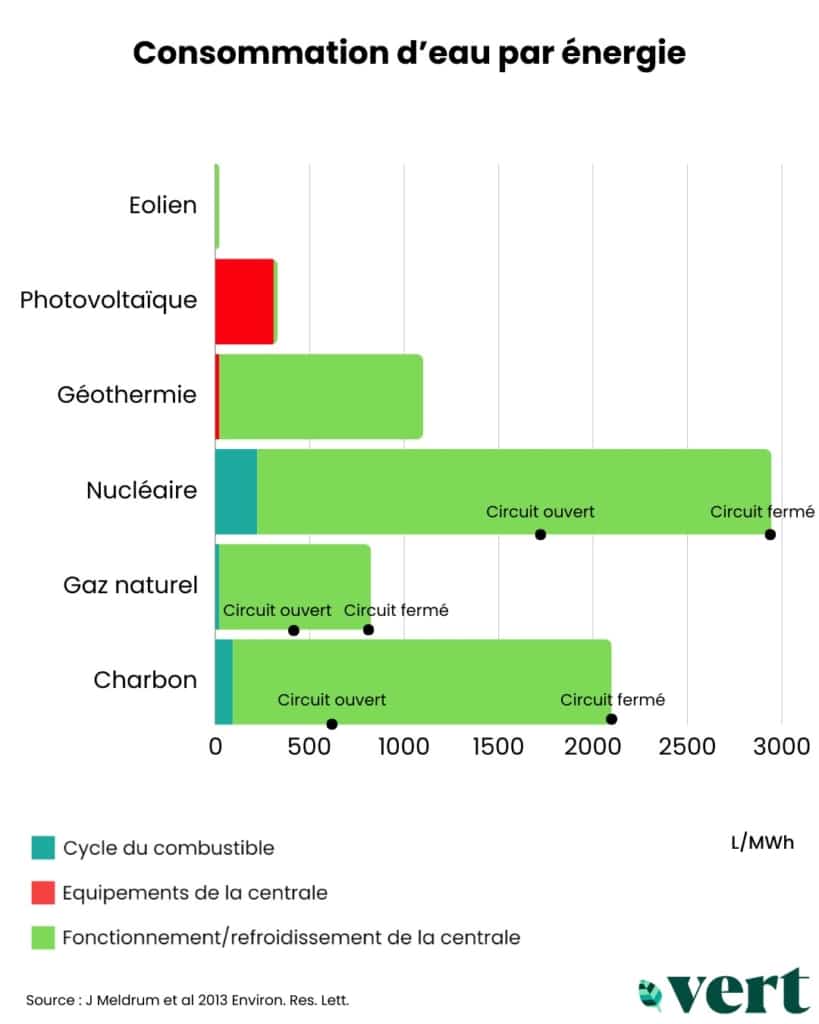

Surtout, la principale source de sécurité viendra du développement massif des énergies renouvelables, dont les besoins en eau sont négligeables. RTE compte en particulier sur le solaire dont la production très conséquente en été pourrait couvrir la hausse des consommations liées à la climatisation. Alors que le nucléaire et l’hydroélectricité représentent aujourd’hui 85% de la production d’électricité, RTE prévoit que cette part descende au moins à 50% d’ici 2050. De quoi, réduire la vulnérabilité du système électrique au manque d’eau.

Photo de couverture : En septembre 2022 sur le barrage de l’Agly, dans les Pyrénées-Orientales. © JC Milhet/Hans Lucas/AFP

Cet article est issu d’«Eau secours» : notre série d’enquêtes sur l’eau pour faire émerger les vraies bonnes solutions dans un monde qui s’assèche. Mégabassines, régies de l’eau, technosolutionnisme… Pendant tout l’été 2024, nous explorons les sujets les plus brûlants liés à notre bien le plus précieux. Cette série est financée en grande partie par les lectrices et lecteurs de Vert. Pour nous aider à produire du contenu toujours meilleur, soutenez Vert.

À lire aussi

-

Sécheresses et canicules : quels impacts sur les réacteurs nucléaires ?

Le climat qui se détraque réveille régulièrement des inquiétudes sur la résilience de nos centrales nucléaires. Du manque d’eau au coup de chaud : Vert fait le point sur les menaces, réelles ou supposées, qui pèsent sur elles. -

Vert lance «Eau secours» : une série d’enquêtes et de reportages en 12 volets pour trouver les bonnes réponses aux crises de l’eau

A vau l’eau. Sécheresse, inondations… les bouleversements du climat ont une foule de conséquences sur la répartition et la disponibilité en eau potable à la surface du globe. Pour nous sortir la tête du sable, Vert lance «Eau secours» : une série d’enquêtes, de reportages de décryptages, d’infographies et de vidéos, pour faire émerger les vraies bonnes réponses aux crises de l’eau présentes et à venir.