Lucas Chancel est économiste et codirecteur – aux côtés de Thomas Piketty – du Laboratoire sur les inégalités mondiales, qui vient de publier son tonitruant nouveau rapport montrant le rôle disproportionné des plus riches dans la crise climatique. Dans un entretien à Vert, il prône la taxation massive des investissements les plus polluants pour réduire les inégalités de toute urgence et diminuer nos émissions de gaz à effet de serre.

En quoi le changement climatique est-il « largement une question d’inégalités » comme vous l’avez récemment avancé ?

Les effets du changement climatique touchent les pays pauvres en premier. Le Bangladesh est confronté à la montée des eaux et certains petits pays insulaires vont même disparaître. Il y a aussi de grandes inégalités à l’intérieur des pays, même des pays riches. Les populations les plus vulnérables ont plus de mal à se reconstruire lorsqu’un choc vient heurter leurs conditions de vie. On l’avait vu dès 2005 au moment de l’ouragan Katrina [qui a tué près plus de 1 800 habitant·es du Sud-est des Etats-Unis – Ndlr]. Et plus récemment lors des inondations dans le nord de l’Europe ou des feux de forêt aux Etats-Unis. Si vous n’avez rien sur votre compte bancaire, et que l’assurance arrive au bout d’un ou deux ans, vous n’allez pas pouvoir reconstruire votre maison ; vous avez plus de mal à retrouver un emploi. Il y a une inégalité de vulnérabilité face au choc, ce qu’on appelle la résilience.

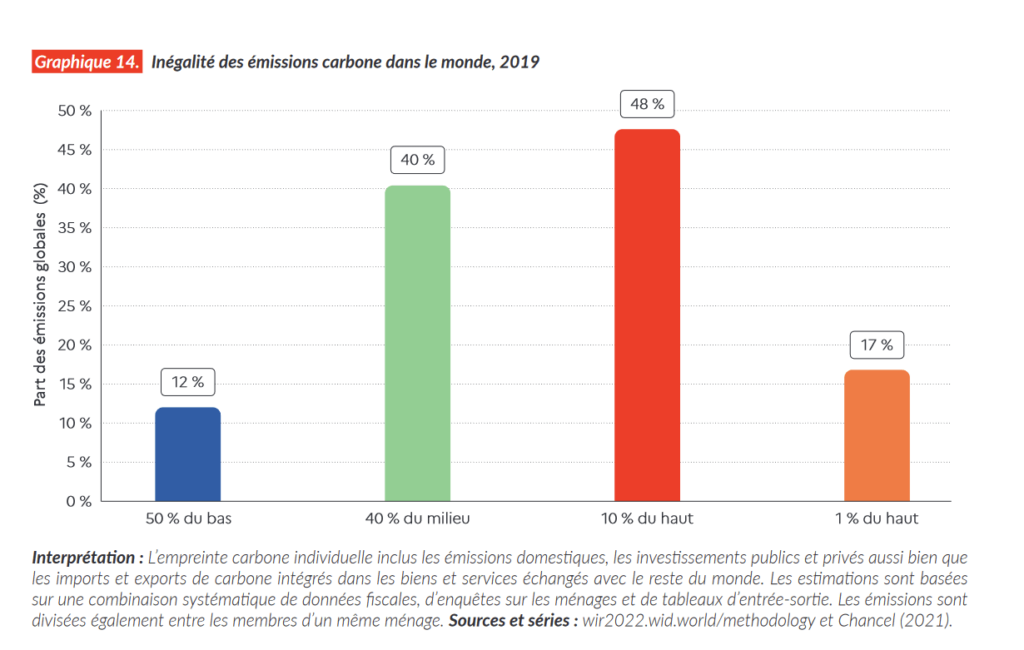

Il y a aussi une inégalité de pollution : les plus aisés contribuent davantage à la pollution que les plus pauvres. C’est vrai au niveau des pays : les Etats-Unis polluent plus que le Brésil. C’est aussi le cas à l’intérieur des pays : il y a des petits émetteurs aux Etats-Unis et de très gros émetteurs au Brésil. On prend peu en compte cette inégalité dans la gestion du problème climatique. En France, la taxe carbone était la même pour tout le monde alors qu’elle pèse sur le budget des ménages les plus pauvres dès lors qu’ils n’ont pas d’alternative à l’utilisation de la voiture. Ça crée des situations de tensions, comme on l’a vu avec les gilets jaunes et dans d’autres pays tels que le Nigeria ou l’Indonésie.

En quoi consisterait une taxe carbone égalitaire ?

Le problème est complexe, donc les solutions doivent être multiples. Une chose est sûre, c’est que la manière de mettre en place la taxe carbone en 2018 n’était pas la bonne [elle s’était traduite par une hausse des prix des carburants pour les usagers – Ndlr]. Une taxe sur des populations qui, souvent, n’ont pas d’alternative à la voiture, engendre un bilan climatique nul. A la place, on aurait pu envisager de redistribuer ces recettes vers les ménages précaires pour les aider dans une phase de transition où l’on développe la voiture électrique, les transports en commun, la rénovation des logements. Or, on a fait des maxi-cadeaux de plusieurs milliards aux maxi-riches. On a ainsi transféré des richesses depuis les classes populaires vers les classes les plus aisées : un ruissellement à l’envers.

En Colombie-Britannique, les Canadiens ont mis en place une taxe carbone en 2008 et ils utilisent une partie des recettes pour verser des chèques aux ménages populaires et aux classes moyennes. Ça a marché, puisqu’il n’y a pas eu de mouvement social majeur. En Indonésie, les prix de l’énergie ont augmenté suite à une décision du gouvernement. Les Indonésiens sont descendus dans la rue. Le gouvernement a alors réfléchi à utiliser cet argent pour créer un système de sécurité sociale, qui était inexistant. C’est une alliance entre écologie et social.

Ce que je propose dans ce rapport c’est d’aller encore plus loin en taxant les investissements les plus polluants. Si vous avez 100 000 euros de patrimoine ou d’actifs financiers – assurance vie, parts dans une entreprise, etc, vous êtes dans les 50% les plus riches de la population française. Si vous décidez de placer cet argent dans des secteurs plus ou moins polluants, cela a des conséquences énormes sur l’économie. Par conséquent, on peut mettre une pénalité si vous investissez dans un secteur polluant. L’intérêt, c’est qu’en tant qu’investisseur, vous avez toujours une myriade de possibilités.

Avec un système de taxes, on laisse la possibilité aux plus riches de continuer à polluer. Pourquoi ne pas interdire les investissements les plus polluants ?

Il nous faut combiner trois leviers : la taxation, l’interdiction pour les activités les plus polluantes et l’investissement dans les alternatives. La taxe est là pour encourager à désinvestir massivement et rapidement dans 5, 10, 15 ans – et c’est déjà beaucoup trop loin. Selon l’Agence internationale de l’énergie, on ne devrait, dès à présent, plus avoir aucun investissement dans de nouveaux projets d’énergies fossiles dans le monde. Il y a une forme de radicalité extrême dans le fait de continuer à le faire. Souvent, on me dit : « votre taxe sur les investissements les plus polluants est radicale ». Non, c’est l’inverse. Ce qui est radical, aujourd’hui, c’est de continuer à soutenir des entreprises polluantes et, en Europe, il y en a beaucoup.

Que pensez-vous de la proposition de créer un Impôt sur la fortune (ISF) climatique, à laquelle plusieurs candidats de gauche sont favorables ?

C’est le premier pilier de la fusée à trois étages : la taxation pour accélérer. Cet ISF prend en compte deux choses : la grosse inégalité des patrimoines et le fait que certains investisseurs n’ont aucune incitation à choisir un secteur vert plutôt qu’un autre, plus carboné. C’est une proposition nécessaire.

L’une de vos propositions est d’établir des droits individuels sur le carbone, en quoi cela consiste-t-il exactement ?

Il s’agit de mettre en place des quotas sur les ressources naturelles dans un souci de justice égalitariste. Sur Terre, celles-ci ne devraient pas appartenir à une personne plutôt qu’à une autre. Or, on observe de très fortes inégalités carbone entre individus : en France, les 10 % les plus riches émettent 25 tonnes de CO2 par an et la moitié la plus pauvre émet cinq tonnes – la moyenne se situe à 9 ou 10 tonnes. La proposition est que chacun émette la même chose. On doit tous avoir pour objectif de réduire notre bilan carbone à deux tonnes [de CO2 par personne et par an, soit l’objectif national pour atteindre la neutralité carbone en 2050 – Ndlr] puis à zéro. L’équité, c’est qu’il n’y en ait pas qui puissent continuer à dépenser 25 tonnes.

Ces logiques se retrouvent dans la gestion des ressources naturelles en temps de crise. En France, au niveau 4 de l’alerte sécheresse, on ne peut plus utiliser l’eau pour ses loisirs mais uniquement pour les besoins vitaux. Cela permet de garantir une liberté à chacun d’accéder à l’eau. C’est aussi ce qui se passe en cas de crise économique, politique, ou encore en période de guerre.

La logique des quotas est compliquée à mettre en œuvre et politiquement délicate. La solution alternative, c’est de mesurer l’écart à la situation égalitaire. Cela nous donne une indication de l’effort financier que doivent opérer les plus aisés pour changer leur mode de vie. Puisqu’on n’est pas dans un système de quotas, on peut justifier une redistribution forte des ressources de ceux qui émettent le plus. On ne va pas leur dire : d’ici 2022, vous devez diviser vos émissions par 2,5. Par contre, on leur dit qu’ils vont contribuer beaucoup plus que les autres pour aider la société à avancer. Ça passe par un ISF climatique, une fiscalité plus forte, l’acceptation de l’interdiction des investissements les plus polluants, etc.

Les grandes entreprises ont, pour la plupart, un objectif de neutralité carbone à 2050 qui comprend la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, certaines ne semblent parler que de « compensation » et non plus de « réduction » de leurs émissions. Partagez-vous ce constat et comment aborder la question de la transition des entreprises ?

Derrière chaque entreprise, il y a des actionnaires. Donc on ne peut jamais vraiment séparer l’entreprise de l’individu. Les entreprises fonctionnent selon des logiques de stratégies d’investissement, de maximisation des profits et suivent les décisions des actionnaires. Si vous faites un ISF climatique, vous allez avoir un impact direct sur les investissements des entreprises. Si vous asséchez le financement dans les entreprises carbonées, vous allez en avoir de moins en moins. Je partage le constat que l’on ne va pas assez vite et que l’on met trop de poids dans des logiques de compensation. Nous sommes dans une hypocrisie totale qui permet à de nombreuses entreprises de dire : « j’ai réduit tant de tonnes » alors qu’il n’y a pas de comptabilité claire en bilan global.

Un autre enjeu, c’est le suivi et la transparence de ces annonces. Aujourd’hui, il nous manque encore des outils clairs de mesure des émissions carbone. Le contenu carbone des entreprises correspond au contenu carbone des investissements de ceux qui mettent l’argent dans ces entreprises. Il n’y a aucune raison qu’à l’heure numérique, alors que nous échangeons des milliards d’informations, on ne puisse pas le faire. Il y a donc un vrai manque de volonté politique.

Il faut standardiser, normaliser les outils du bilan carbone pour que l’on ne puisse plus avoir des banques et des acteurs financiers qui nous proposent des investissements « verts » alors qu’une partie de l’entreprise continue d’investir dans un puits de pétrole dans le Golfe du Niger. Il faut mettre en place un système comme celui des impôts, basé sur la déclaration, le contrôle aléatoire et la sanction très forte dès lors que l’on trouve des erreurs. Tout le monde sortira gagnant de ce type d’avancées. Sans ce chantier, on pourra toujours continuer à parler, mais on ne pourra pas vérifier ce qui se passe réellement.