Sobre laser. Une vaste majorité des Français attend des politiques publiques plus ambitieuses pour encourager la sobriété et limiter la surconsommation, d’après une vaste enquête.

Deux ans après l’apparition du terme «sobriété» dans le débat public à l’automne 2022, dans un contexte de crise énergétique alimentée par la guerre en Ukraine, l’Agence de la transition écologique (Ademe) a consacré un premier baromètre annuel à ce sujet. Publiée le 7 mars en partenariat avec l’Observatoire société et consommation (Obsoco), cette vaste enquête a été menée auprès de 4 000 personnes âgées de 18 à 75 ans, représentatives de la population métropolitaine française.

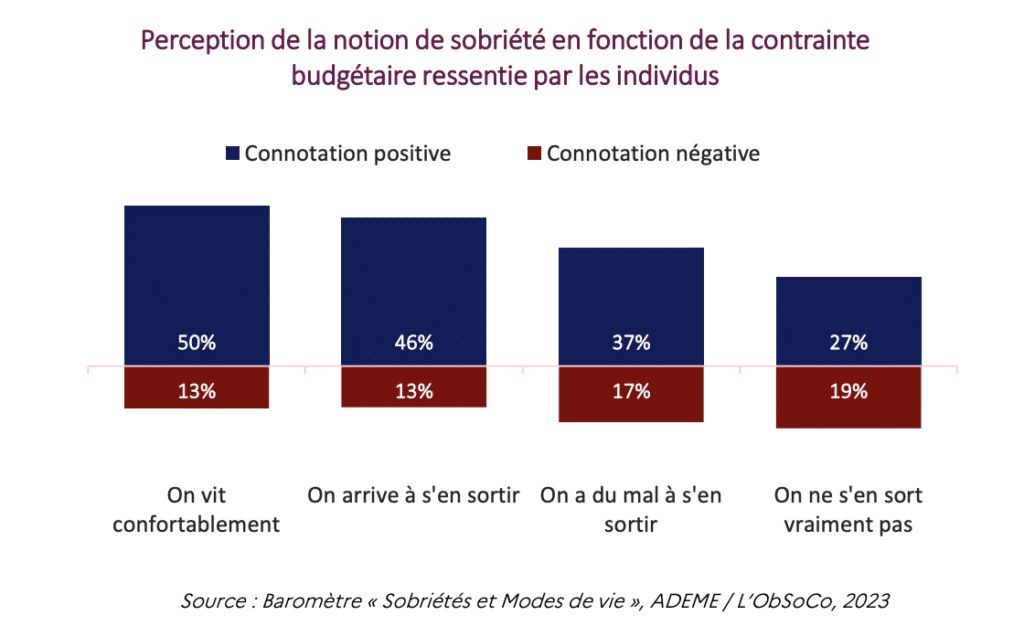

Premier enseignement : la sobriété est plutôt bien vue par les Français·es, qui lui attribuent une connotation positive pour 41%, neutre pour 35%, et négative pour seulement 15%. Elles et ils sont nombreux·ses à adopter des pratiques «sobres» au quotidien (acheter en seconde main, éviter l’avion ou la voiture, réduire sa consommation de viande, faire durer ses équipements numériques, etc).

Ces comportements sont davantage motivés par des considérations économiques qu’écologiques. Parmi les personnes qui ne possèdent pas de voiture, «56% des répondants évoquent un arbitrage financier quand seulement 17% évoquent des raisons liées à l’environnement», détaille le baromètre. D’après l’Ademe, seul·es 15% des répondant·es apparaissent «explicitement engagés dans des pratiques de sobriété» et prêt·es à aller plus loin.

Le baromètre révèle également une critique généralisée de la société de consommation, avec une vaste majorité de sondé·es jugeant que «les gens passent trop de temps à consommer plutôt qu’à profiter des plaisirs simples de la vie» (81%) ou que «notre manière de consommer est nuisible pour l’environnement» (77%). Plus de huit répondant·es sur dix (83%) jugent que les Français·es consomment trop. Symbole d’une dissonance cognitive largement partagée, elles et ils sont pourtant presque autant (82%) à juger que leur propre mode de vie est déjà sobre.

Les Français·es se montrent globalement enclin·es à renforcer leurs efforts, mais restent réticent·es vis-à-vis des pratiques les plus contraignantes : usage de l’avion et de la voiture, ou consommation de viande.

Surtout, elles et ils pointent du doigt d’autres acteurs : plus de la moitié considère que l’État et les grandes entreprises n’agissent pas assez «pour limiter les impacts de leur activité sur les ressources de la planète». Les Français·es se montrent très favorables à plusieurs mesures de sobriété collectives, comme l’interdiction de vendre des produits polluants, le développement des filières locales et la concentration des échanges commerciaux au sein de l’Union européenne. Enfin, 74% jugent que les gouvernements devraient privilégier la sobriété et la protection de l’environnement à la croissance économique.

À lire aussi

-

Sobriété (la vraie) : mode d’emploi d’un mode de vie soutenable

Dans Sobriété (la vraie), mode d’emploi, l’ingénieur et essayiste Vincent Liegey et la journaliste Isabelle Brokman donnent les recettes d’un quotidien sobre à toutes les échelles pour vivre mieux sans casser la planète. -

Sobriété ne veut pas dire « austérité »

La sobriété est sur toutes les lèvres, mais la définition du gouvernement diffère sensiblement de celle des scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec).

Photo d’illustration : Cottonbro studio / Pexels