En une nuit, un yacht de plus de 80 mètres peut détruire une prairie d’herbiers marins de Méditerranée aussi grande qu’un terrain de football. «C’est l’équivalent d’un motoculteur sur le fond marin, qui libère énormément de CO2 stocké dans les racines des plantes depuis des milliers d’années», explique le scientifique Quentin Fontaine, en examinant des feuilles marines au microscope, dans son laboratoire corse.

Après avoir sillonné l’île de Beauté pendant tout l’été, il vient pourtant de confirmer – dans une étude à paraître prochainement (consultée par Vert) – que l’impact des gros navires sur l’environnement diminue, alors même que leur nombre est en constante augmentation.

«C’est une très bonne nouvelle», se réjouit le chercheur de la station scientifique Stareso à Calvi (Haute-Corse), dont les travaux ont inspiré la mise en place d’une loi en 2020 pour interdire aux mégayachts de stationner à moins de 300 mètres des côtes sur toute la Méditerranée française. Cette zone, c’est celle que privilégient les touristes fortuné·es pour profiter des criques à l’abri des regards ou faire de la plongée sous-marine. Mais c’est aussi l’habitat privilégié des herbiers de posidonie.

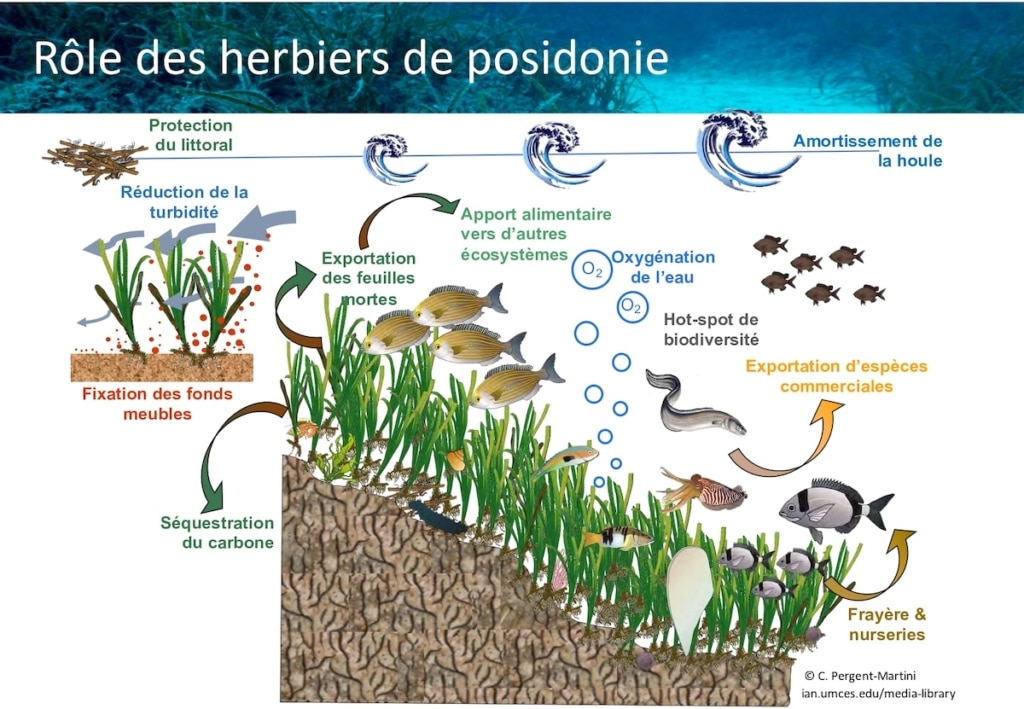

Surnommées ainsi en référence au dieu de la mer, Poséidon, ces plantes sont uniquement présentes sur le pourtour méditerranéen. Elles servent de nurseries et de garde-mangers à de nombreuses espèces, dont des crabes, oursins ou hippocampes. Elles filtrent l’eau tout en produisant de l’oxygène essentiel à la vie marine et stockent autant de carbone que les forêts terrestres.

En savourant l’eau cristalline et l’air marin, peu de touristes savent qu’elles et ils détruisent en même temps les paysages. En posant l’ancre dans des prairies sous-marines, les milliers de palais flottants qui parcourent la Méditerranée en été arrachent les plantes et leurs racines, produisant d’énormes cicatrices, visibles depuis l’espace. Une destruction au profit de quelques millionnaires, qui commence à faire des remous, en mer comme sur terre.

Sous la pression de citoyen·nes choqué·es par la vidéo d’un yacht arrachant une large banquette d’herbiers, les Baléares (Espagne) ont été le premier territoire à interdire le mouillage des bateaux sur les pelouses marines, en 2018. Les îles espagnoles ont également prohibé le chalutage, le déversement de déchets, la construction de câbles sous-marins et l’extension des ports dans les zones où l’herbe marine est présente, avec des amendes pouvant atteindre 450 000 euros.

Du laisser-faire à la protection forte

«Les premières années, c’était le chaos, car nous devions plonger pour voir le fond et infliger des amendes. Grâce à une écotaxe sur les nuitées aux Baléares, nous avons réalisé une cartographie et une application pour les bateaux», décrit Marcial Bardolet, responsable du service de surveillance, les yeux rivés sur un tube en plastique orange qui lui permet de vérifier à plusieurs mètres si un yacht de luxe ancré à Majorque touche ou non les herbiers marins. Dans les îles espagnoles, il existe même un standard téléphonique que l’on peut appeler pour demander des informations ou signaler un bateau mal stationné.

«Il y a un manque de contrôle en mer», regrette Quentin Fontaine. «S’il n’y a pas de contrôle derrière la réglementation, ça ne sert à rien», explique-t-il en plongeant dans la baie de Calvi pour photographier une parcelle test de plantes marines.

En France, les autorités tentent depuis 2016 de réguler la grande plaisance en obligeant les capitaines de navires de plus de 80 mètres à demander une autorisation de mouillage aux autorités. Face aux faibles résultats, il a finalement été décidé d’interdire purement et simplement à tous les navires de plus de 24 mètres de s’ancrer à moins de 300 mètres des côtes, là où vivent les plantes aquatiques.

Problème : à quelques kilomètres des côtes françaises, la Sardaigne a opté pour le laisser-faire, sans aucune contrainte à l’extérieur des réserves naturelles. Un peu plus loin, dans le parc national de l’archipel de la Maddalena, qui abrite les prairies marines les plus préservées d’Italie, le mouillage est interdit dans seulement 8% de la réserve, qui relève de la protection forte, où la présence humaine est proscrite.

Le grand exil des yachts à relativiser

Contrairement aux pollutions et aux aménagements côtiers, la menace des bateaux de tourisme est mobile. Les capitaines de yachts naviguent parmi les différentes législations pour trouver le cadre le plus favorable à leurs client·es.

Face aux contraintes, elles et ils seraient nombreux·ses à avoir déserté la Corse pour profiter du Far West italien, assurent les acteurs du tourisme local, qui mettent en avant un énorme manque à gagner pour la collectivité.

Réunis dans une même organisation pour défendre leurs intérêts, les trois plus gros loueurs de yachts corses demandent des dérogations en attendant de nouveaux aménagements. «La délimitation est mal faite, nous sommes parfois obligés de ne pas stationner dans ce qui se révèle être du sable, indique leur représentante, Marilyn Sarti. Les capitaines [internationaux] se sentent perdus au milieu d’innombrables arrêtés publiés en français, sans explications.»

Au sud de l’île, le port de Bonifacio affiche pourtant complet en plein mois de juillet. «C’est vrai qu’il n’y a pas beaucoup de route à faire pour être plus tranquille, mais c’est toujours agréable de venir en Corse», nuance le capitaine d’un navire de tourisme de plus de 30 mètres, que nous avons rencontré.

«Cela n’a pas été fait pour nous embêter, c’est notre lieu de travail, on ne va pas le détruire», explique-t-il, alors que le personnel s’active pour installer un toboggan gonflable et des bouées, à destination de la riche famille à bord. Comme beaucoup d’autres, le pilote maritime avoue être parfois obligé d’aller contre les demandes des client·es pour respecter la loi. D’autres ne prennent pas les mêmes précautions. Pour la première fois, en octobre 2023, deux capitaines de yacht ont été condamnés à des amendes record, allant jusqu’à 100 000 euros, pour avoir jeté l’ancre de façon illégale.

Même si des dizaines d’agent·es et de navires patrouillent en Corse chaque été, le flagrant délit nécessaire pour aller jusqu’au tribunal est difficile à mettre en place. «En principe, mouiller dans les herbiers est interdit pour tous les bateaux, de n’importe quelle taille. En réalité, il faut pouvoir prendre en photo le moment où l’ancre est remontée avec des plantes arrachées dessus pour verbaliser», indique Michel Mallaroni, le directeur du port de Bonifacio, en demandant à une armée d’employé·es étranger·es venu·es ravitailler un bateau de déplacer leur camionnette stationnée sur une place handicapée.

Les lourdes amendes encourues dissuadent pourtant bien les capitaines de mouiller au mauvais endroit. «Pour les grands bateaux, la proportion de positions d’ancrage dans la posidonie a considérablement diminué entre la période précédant l’application de l’arrêté préfectoral en 2019 [13 630 positions, NDLR] et la période suivant l’application de cet arrêté [1 955 positions]», constate une étude publiée en janvier 2025.

L’océanologue Quentin Fontaine confirme que «les herbiers marins ont largement stoppé leur déclin depuis cette date». De retour d’une observation des plaisancier·es aux quatre coins de l’île de Beauté, il réfute l’idée d’un exode de yachts vers l’Italie. «Il y a eu des baisses de fréquentation à certains endroits, mais nous sommes loin d’un grand exil», explique-t-il dans une étude à paraître pour l’Office de l’environnement de la Corse (OEC), que Vert a pu se procurer.

Après avoir survolé l’île à bord de petits avions, filmé les abords des ports avec des caméras sous-marines et recensé les positions GPS des gros navires, les scientifiques y démontrent que l’on compte en moyenne près de 24 mégayachts en plus chaque année en Corse depuis 2015. Alors même que la pression d’ancrage a été divisée par 15 sur ces six dernières années pour les herbiers marins.

Des bouées, la bonne idée ?

La preuve qu’il est possible de concilier protection de la nature et yachting ? Pour ne pas freiner l’activité, les collectivités tentent tout de même de faire preuve d’hospitalité envers la grande plaisance. La Sardaigne a ainsi été l’une des premières à installer des bouées d’amarrage, permettant aux navires de stationner au plus près de la côte sans jeter l’ancre.

Au large de l’île italienne de La Maddalena, plusieurs dizaines de bouées ont été installées avec le soutien du projet européen SeaForest Life, dont les fonds proviennent des efforts de lutte contre le changement climatique du gouvernement italien. L’amarrage aux bouées est gratuit avec un ticket d’entrée au parc, qui coûte entre deux et cinq euros par mètre de longueur de bateau.

Un système qui a inspiré la Corse, où le plan d’aménagement et de développement durable de 2015 prévoyait la mise en place, sur une trentaine de sites littoraux, d’un réseau de 110 coffres de mouillage pour accueillir des navires de 24 à 200 mètres.

Bonifacio a été le premier port à en installer une quinzaine dans une réserve naturelle à partir de 2021, grâce au plan de relance de l’État français. Pour près de 4 000 euros la journée, les superyachts peuvent profiter d’un cadre idyllique et plus sécurisé. Une formule qui plaît aux capitaines soucieux de se plier aux exigences des client·es. «C’est agréable pour l’équipage, je dors tranquille et les clients n’aiment pas du tout rester au port. C’est la bonne alternative», assure l’un d’entre eux, au mouillage avec un bateau de 43 mètres.

De l’argent public pour permettre à des riches touristes de profiter d’espaces naturels ? L’idée a fait bondir nombre de citoyen·nes et d’associations environnementales. À Ajaccio (Corse-du-Sud), où la chambre de commerce et d’industrie (CCI Sud Corse) prévoyait l’installation de quatre coffres d’amarrage, le projet a connu une levée de boucliers.

Après consultations et oppositions, le chantier s’est finalement réduit en catimini à l’installation de deux grosses bouées blanches, tout juste inaugurées aux abords du port.

Une aberration pour les associations, qui voient rarement des navires de plus de 24 mètres stationner dans le coin. «On se demande si ce n’est pas une façon d’étendre le port et d’attirer toujours plus de gros navires», s’interrogent les membres de Stop Croisières, qui se battent pour la suppression des activités nautiques polluantes aux abords de la ville.

Vantées pendant un temps comme la solution miracle et déployées sur la Côte d’Azur, les autres bouées d’amarrage prévues en Corse sont pour l’instant restées dans les cartons. Alors que le commerce des yachts croît d’environ 8% par an dans le monde, les acteurs économiques poussent pourtant pour que la Corse prenne sa part du gâteau.

Pour continuer à développer le marché des yachts tout en respectant l’environnement, les industriels misent alors sur une nouvelle solution : la replantation.

À Monaco, où s’est tenu il y a quelques jours le rendez-vous des acteurs du domaine, un quartier à destination d’une poignée d’ultrariches a grignoté près de six hectares sur la mer Méditerranée et des herbiers de posidonie. Les porteurs du projet considèrent avoir compensé la destruction en ayant replanté les banquettes plus loin.

Des plantations aux crédits carbones, en passant par les bouées d’amarrage, la posidonie devient ainsi l’objet d’un nouveau business.

Cet article a reçu le soutien du Journalismfund Europe.

À lire aussi

-

Canicules marines, espèces invasives, pollution plastique… Partout dans le monde, les océans sont entrés dans la «triple crise planétaire»

L'amer à boire. Le service européen Copernicus publie ce mardi son grand rapport annuel sur l'état de l'océan. Produite par plus de 70 scientifiques, cette évaluation mondiale alerte sur la crise écologique multiforme qui touche les mers en chaque point de la planète. -

Yachts, SUV, entreprises polluantes… Les ultra-riches aggravent la crise climatique à une vitesse inédite

Milliardaire des der. Par leur mode de vie ostentatoire et leurs investissements polluants, les plus riches ont un impact démesuré sur le climat, alerte l’ONG Oxfam dans son dernier rapport sur les inégalités climatiques, publié ce mercredi.