Rationnement : quel mot sinistre pour nos sociétés de l’abondance ! Il suffit de le prononcer pour voir resurgir des images de tickets et d’interminables files d’attente.

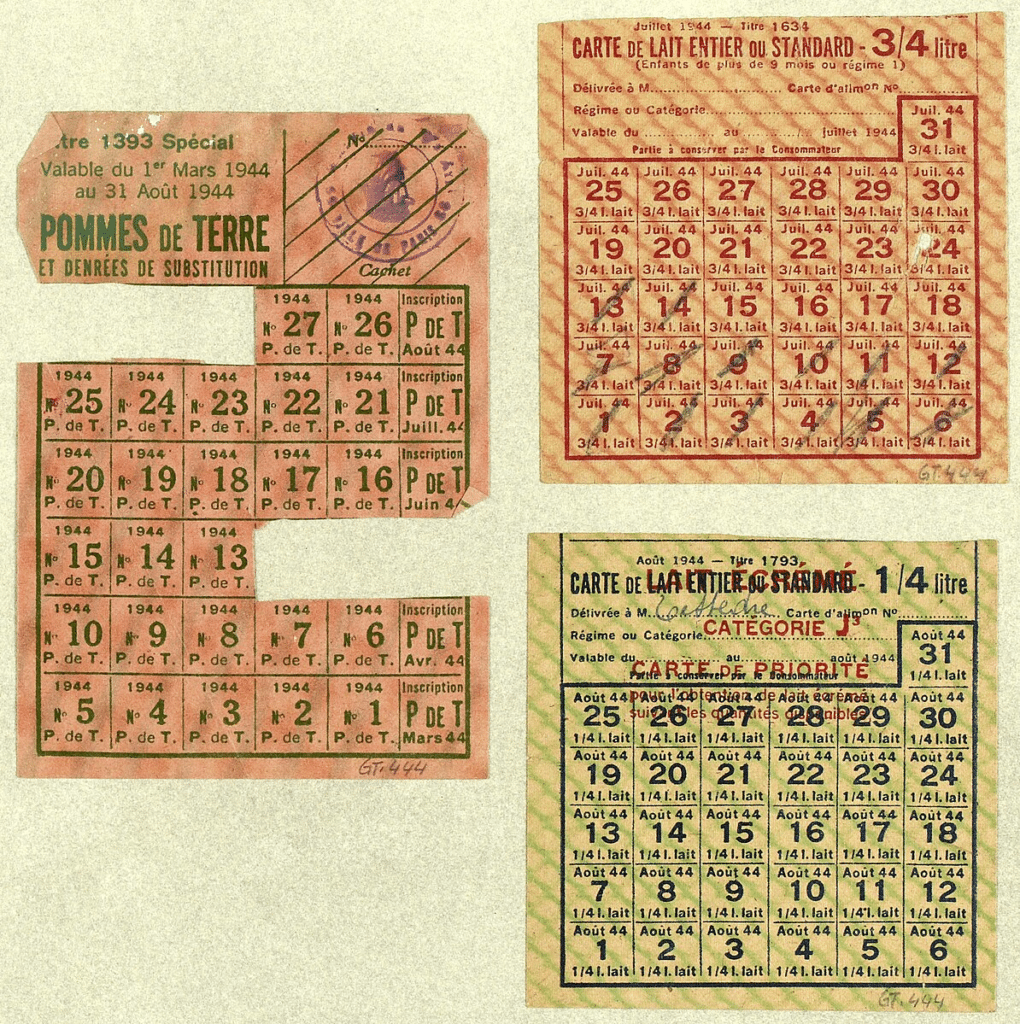

Le 10 mars 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale où les denrées de base deviennent de plus en plus difficiles d’accès, un décret fixe les conditions d’un rationnement généralisé en France.

Voici ce à quoi a droit un·e Parisien·ne, via un système de coupons distribués par les autorités pour garantir un apport alimentaire minimal : 275 grammes de pain par jour ; 350 grammes de viande avec os par semaine ; 200 grammes de riz, 500 grammes de sucre et 250 grammes de pâtes par mois…

Une garantie pour protéger les plus faibles

Le rationnement, soit l’organisation programmée de la distribution de certains biens, n’a pas toujours eu un effet repoussoir. En France, durant la Première guerre mondiale, et au Royaume-Uni pendant la Seconde, ces politiques ont été acceptées, voire plébiscitées, par la population.

«Avec une politique de rationnement, on place un plafond à la consommation que chacun peut avoir d’un type de bien, mais cela va nécessairement de pair avec un plancher. Si on limite les consommations des uns, c’est pour assurer et garantir un minimum accessible à tous les autres», détaille à Vert Mathilde Szuba, enseignante-chercheuse en science politique à Sciences Po Lille et autrice d’une thèse sur le sujet. Elle ajoute : «Le rationnement est toujours une mesure sociale visant à protéger les plus faibles et leur donner accès à la consommation d’un bien jugé essentiel».

Aujourd’hui, avec le dérèglement climatique et l’érosion de la biodiversité qui s’intensifient, le recours au rationnement refait surface.

Les Pyrénées-Orientales à l’avant-poste des restrictions d’eau

«Les Pyrénées-Orientales sont le seul département de France à avoir connu un épisode de sécheresse aussi intense, aussi long et aussi important. De fait, des restrictions d’usage sont en vigueur sans discontinuer depuis juin 2022», précisait, début avril, le préfet du département Thierry Bonnier, dans la présentation de son «plan d’action» pour la gestion des ressources hydriques.

Au printemps 2023, plusieurs villages du département ont dû être ravitaillés par camion-citerne et bouteilles, alors que le réseau d’eau potable était à sec. Un an après, cette distribution a toujours cours dans une dizaine de villages.

Les restrictions dans les Pyrénées-Orientales auront permis «d’économiser beaucoup d‘eau», se félicite la préfecture. Entre 2022 et 2023, les consommations ont par exemple été 12% moins élevées sur le territoire de Perpignan, avec un pic à 30% de baisse pendant l’été 2023. Un nouvel arrêté préfectoral présenté le 4 avril prolonge et fait évoluer ces mesures d’économies pour le département.

Mais le rationnement ne fait pas tout et le «plan d’action» prévoit d’autres leviers pour «affronter ces conséquences inédites du changement climatique». Au programme : lutter contre les fuites sur le réseau d’eau potable, expérimenter la recharge des nappes phréatiques, réutiliser les eaux usées, étudier des projets de réserves d’eau, tester de petites unités de dessalement.

La piste du «compte carbone» individuel

Alors que nos émissions de gaz à effet de serre doivent baisser drastiquement pour enrayer le changement climatique, ces mesures de rationnement doivent s’anticiper. Il s’agit d’éviter une mise en œuvre désordonnée, inefficace, injuste.

Dans ce contexte, des théoricien·nes, des associations, des femmes et des hommes politiques plaident pour la mise en place d’un «compte carbone individuel». Ce mécanisme attribuerait aux citoyen·nes un budget CO2 annuel, décompté en fonction de leurs choix de consommation (notre décryptage).

«L’avantage des politiques de quotas est de garder une certaine souplesse et une liberté pour les gens de choisir comment s’y prendre pour réduire leurs émissions, le tout en ayant une limite complètement stricte en matière de résultats écologiques», estime Mathilde Szuba. Une manière d’éviter l’interdiction pure et dure de certains biens ou pratiques, tout en assurant une véritable réduction des émissions.

À lire aussi

Accompagner la sobriété

Avant le déploiement de tels dispositifs à grande échelle, il faut accompagner les démarches de sobriété sur le terrain. C’est à cela que s’emploie l’association Amorce. Elle intervient depuis les années 1990 auprès des collectivités pour infléchir leurs consommations d’eau et d’énergie, et leur production de déchets.

«S’agissant de l’eau, on s’y intéresse de près depuis cinq ans environ, explique à Vert Nicolas Garnier, délégué général d’Amorce. Car la transition écologique dans ce domaine n’a pas vraiment commencé. Et les freins à lever sont nombreux.»

Nombreuses sont les villes française à s’être déjà engagées pour mieux préserver cette ressource vitale : Nantes récupère les eaux de pluie, Saint-Nazaire a mis en place des compteurs intelligents, Lille arrose ses espaces verts au goutte à goutte, Limoges utilise l’eau des piscines pour le nettoyage et Aurillac investit dans la réutilisation des eaux usées. Depuis 2023, Amorce a réuni une soixante d’agglomérations françaises dans un réseau, pour relever le défi d’une baisse de 10% de leurs consommations hydriques d’ici à 2025.

À lire aussi

Comment faire accepter des mesures contraignantes, dont le rationnement est la forme la plus sévère ? Tel est sans doute l’un des défis de la transition écologique.

«Il faut que ce soit juste, dans le sens où il n’y a pas de gens épargnés ou exemptés de cet effort, synthétise Mathilde Szuba. Ensuite, que ce soit justifié, c’est-à-dire qu’on le fasse pour quelque chose qui a du sens – par exemple, la crise écologique est aujourd’hui en tant que véritable menace. Enfin, il faut généralement un degré important de confiance envers les autorités qui les mettent en place pour que ces décisions soient jugées démocratiques et pertinentes». Une sorte de programme politique taillé pour les chaudes années à venir.

Cet article est issu de notre rubrique Le vert du faux. Idées reçues, questions d’actualité, ordres de grandeur, vérification de chiffres : chaque jeudi, nous répondrons à une question choisie par les lecteur·rices de Vert. Si vous souhaitez voter pour la question de la semaine ou suggérer vos propres idées, vous pouvez vous abonner à la newsletter juste ici.