Motivé par le succès mondial du film « Don’t Look Up », qui illustre les irresponsabilités politique et médiatique face à l’imminence d’une catastrophe planétaire (ici une gigantesque comète), le collectif Pour plus de climat dans les médias (ou Climat Médias) a lancé en janvier une pétition à l’attention des journaux télévisés (JT) et chaînes d’actualités en continu : « Trop souvent, les sujets climat et environnement sont relégués au second plan alors que d’autres prennent une place démesurée », note le texte, qui rappelle que le transfert de Lionel Messi au club du Paris Saint-Germain avait éclipsé la sortie du premier volume du dernier rapport du Giec en août dernier.

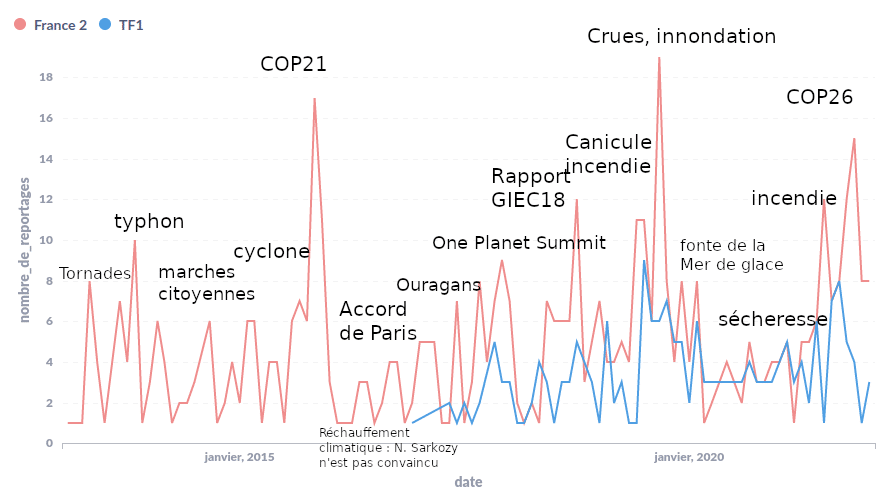

Avec près de 5 000 signataires et plus d’une centaine de membres actifs sur toute la France, Climat Médias cible surtout les JT de France 2 et de TF1, dont les audiences cumulées atteignent dix millions de personnes. Le collectif a développé son propre outil de suivi pour mettre face à leurs responsabilités les rédactions en chef, imploré·es de « parler plus et mieux du climat ».

Vers un minimum de 20 % de couverture médiatique du climat

Pour Eva et Anne-Lise, cofondatrice de Quota Climat, c’est la sortie du dernier rapport du Giec qui a fait « tilt » : « tant en août 2021 avec le premier volet ou fin février avec le second volet, les médias n’ont pas assez alerté le public sur le sujet ». Elles ont initié une tribune, publiée dans le JDD le 12 mars, afin de réclamer un quota minimum de 20 % de temps médiatique dédié au climat et à la biodiversité. « Actuellement, [le] rôle [des médias] doit être d’amener les candidats à la présidentielle à nous exposer, dans des programmes comportant objectifs chiffrés, ressources – humaines, matérielles comme financières –, échéances et modes de gouvernance, leurs solutions pour parvenir à respecter la stratégie fixée », plaident les deux jeunes femmes. Elles ont déjà reçu plus de 2 000 soutiens de la part de scientifiques, expert·es, journalistes, associations, entreprises, citoyen·nes et politiques de tous bords.

Inciter la presse quotidienne régionale à en faire plus

S’appuyant sur une étude de Reporter d’espoirs parue en juillet 2020, la communauté Protect Our Winters (ou POW – qui agrège des pratiquant·es de sports de plein-air et utilise leur passion commune comme porte d’entrée dans la lutte contre la crise climatique) a choisi un autre crédo : la presse quotidienne régionale (PQR). Comme l’explique son directeur, Antoine Pin : « les médias de la PQR sont la première source d’information imprimée quotidienne en France. Mais avec près de 3 900 000 exemplaires vendus par jour, ce sont surtout ceux qui évoquent le moins le climat : en 2019, cela occupait en moyenne 0,68 % de leurs colonnes alors qu’ils sont censés relayer ce qui se passe dans nos départements et régions ». Ce constat est d’autant plus regrettable que la qualité du traitement est au rendez-vous, lorsqu’ils en parlent : « ce paradoxe nous a poussé à agir. La presse locale peut avoir un autre rôle, surtout lors des prochaines élections législatives », ajoute Antoine Pin.

Sur son site, la communauté Pow propose un outil pour envoyer des messages à 30 organes de PQR : plus d’une centaine de personnes ont déjà pris part à l’action. Pour l’instant, l’accueil des journalistes contactés n’est pas des plus enthousiastes, mais une fois le contact établi, Antoine Pin en profite pour dialoguer de manière apaisée.

Placer la soutenabilité au cœur de l’info

Le 21 février, soit une semaine avant la publication du rapport du Giec sur l’adaptation, le mouvement Extinction Rebellion (XR) s’est mobilisé devant le siège de France Télévisions pour « alerter toutes les rédactions françaises de la nécessité de faire de l’urgence climatique une priorité absolue de leurs lignes éditoriales ».

Le mouvement demande aux médias « de mener un travail de fond sur les raisons de l’insoutenabilité de nos sociétés, de faire de la pédagogie, et dire la vérité sur la gravité de la situation et sur la profondeur des changements qu’il va falloir opérer si l’on veut y faire face ». À moins d’un mois du premier tour de la présidentielle, et alors que 2,7 % du temps de parole (d’après le Baromètre UBM d’Onclusive pour L’Affaire du siècle) est consacré à ce sujet, le mouvement rêve d’avoir une « couverture médiatique dédiée et prioritaire, quantitativement à la hauteur des enjeux, comme le font le Guardian au Royaume Uni ou la RTBF en Belgique ».

Assumer le rôle de médiateur dans le débat public

Mi-février, les quatre ONG de l’Affaire du siècle (Oxfam, Notre affaire à tous, la Fondation pour la nature et l’Homme et Greenpeace) lançaient un baromètre pour mesurer la place prise par le climat à l’intérieur du débat présidentiel dans 120 médias différents (télévision, radio, presse écrite et en ligne). Elles avaient révélé qu’entre le 8 et le 13 février, les questions climatiques n’avaient représenté que 2,7 % du « volume rédactionnel » consacré à la campagne. Un pic à 12 % avait été atteint le weekend de la marche « Look up », organisée le 12 mars. Pour l’heure, 74 126 pétitionnaires ont rejoint l’appel pour plus de place au climat dans les débats présidentiels.

Former les rédactions

Du côté des médias, en janvier dernier, l’Association des journalistes de l’environnement (AJE), celles des journalistes-écrivains pour la nature et l’écologie (JNE) et des journalistes scientifiques de la presse d’information (AJSPI) avaient aussi sonné l’alerte : « De la même manière que les rédactions ont été capables de se former aux enjeux sanitaires, elles doivent se former aux autres enjeux de notre temps. N’oublions pas que tout est lié : le climat, la biodiversité, l’alimentation, la santé, la précarité… La question environnementale ne peut se résumer à l’avis de l’un sur la technologie éolienne, à l’avis de l’autre sur la chasse à courre ou à la division de telle ou telle famille politique », indiquait leur tribune publiée dans Reporterre. Les associations y rappelaient que leur rôle n’est pas de distribuer les bons et les mauvais points aux candidat·es, mais bien plutôt de « secouer nos rédactions en chef et les journalistes politiques qui alimentent le débat public ». Pour l’heure, leurs consœurs et confrères ne sont pas encore à hauteur.

À noter : l’autrice de cet article est membre des JNE. Elle a fait partie des AJE et elle a signé La Tribune de Quota Climat.

À lire aussi

-

Sophie Roland : « Quand une vague de chaleur survient, on ne peut pas se contenter de filmer les Français en maillot de bain »

Ancienne de Cash Investigation, Sophie Roland intervient dans de nombreuses écoles et rédactions pour apprendre aux journalistes à traiter correctement les sujets liés au climat. Elle raconte à Vert l’évolution de la prise de conscience dans les médias. -

En image : climat, l’urgence médiatique

Il y a urgence à parler davantage et mieux du climat dans les médias. En quelques données-clefs, cette infographie raconte les nombreuses insuffisances des journalistes sur ces sujets.