Dans ce numéro, on verra que le gouvernement français plante des forêts de promesses, mais son action pour le climat est désertique.

Gestion des forêts : l'Etat sort du bois

L'Office national des forêts (ONF) poursuit son chemin vers la privatisation. Comme le révèle Reporterre, les fonctionnaires de cette institution publique qui gère la sylve française seront bientôt largement remplacés par des personnes sous contrats de droit privé.

Dans une lettre adressée le 22 janvier 2020 à tous les salariés, le nouveau directeur de l'ONF, Bertrand Munch, annonce qu'une future modification du code forestier aura « pour principal effet de généraliser l’accès des personnels sous contrats de droit privé à l’ensemble des métiers et des fonctions de l’établissement. Les recrutements externes se feront désormais très majoritairement avec des collaborateurs salariés. »

Interrogés par Reporterre, certains craignent une perte d'indépendance de l'institution : le statut de fonctionnaire protège les agents de l'ONF des pressions, notamment lorsque ceux-ci exercent leurs pouvoirs de police auprès des propriétaires et marchands de bois.

Regroupés au sein de la commission d'enquête citoyenne « Forêts biens communs », des députés, syndicalistes de l'ONF et associations dénoncent la « privatisation de la gestion des forêts publiques » dans un communiqué.

En parallèle de cette privatisation, l'ONF subit des coupes massives dans ses effectifs : 9 000 salariés aujourd'hui contre 15 000 salariés en 1985. A lire dans Reporterre.

La nécessaire adaptation des forêts au réchauffement climatique

Réduction des effectifs de l'Office national des forêts, disparition progressive du statut de fonctionnaire... La France va à rebours de ce qu'il faudrait faire pour préparer les forêts au changement climatique.

Ces deux dernières années, le pays a connu d'intenses épisodes de sécheresse : en 2019, 100 000 m3 de sapins ont, par exemple, séché sur pied dans le Haut-Rhin, un phénomène inhabituel. De telles séquences sont appelées à s'intensifier et à se multiplier dans les années à venir sous l'effet du réchauffement climatique.

Dans The Conversation, deux chercheuses à l'Inrae (l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) font part de leurs suggestions pour adapter les forêts françaises aux bouleversements à venir.

Les arbres pourraient être plantés de manière moins denses, afin de faire baisser les besoins en eau des parcelles. On peut également faire pousser d'autres espèces d'arbres mieux adaptées à des chaleurs plus élevées. Enfin, les chercheuses suggèrent de mélanger les essences et les âges pour favoriser une complémentarité entre différents systèmes de racines.

Les forêts devront être gérées avec précision par l'ONF ; leur faculté d'adaptation naturelle est bien trop lente par rapport à la vitesse à laquelle augmente la température. A lire dans The Conversation.

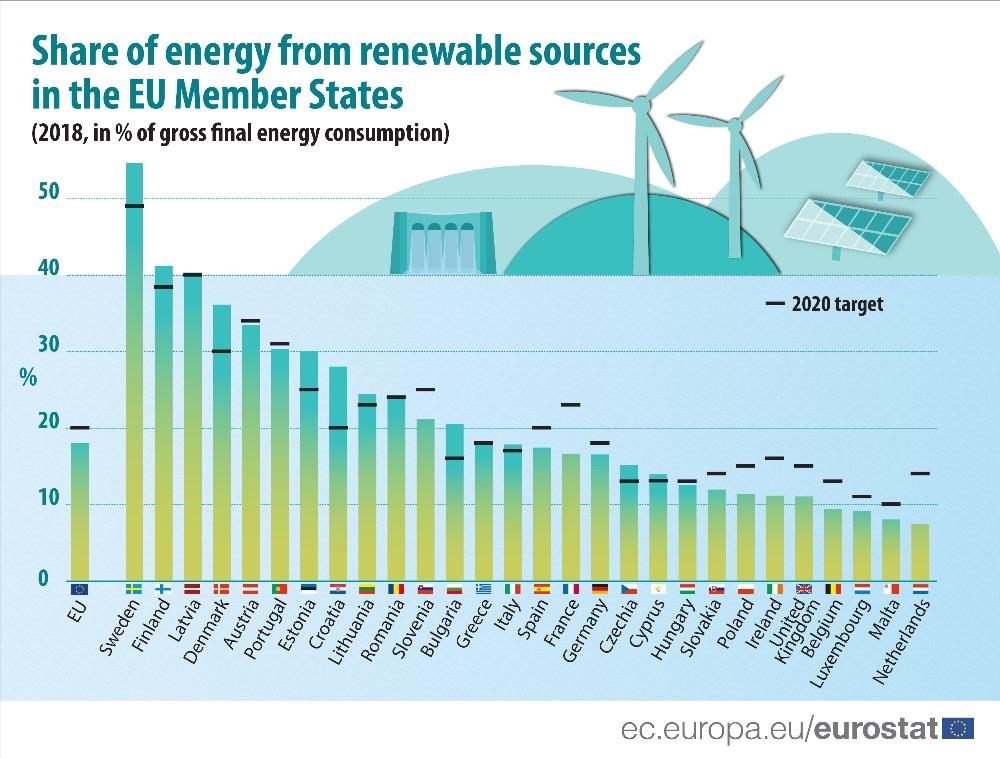

La France, cancre européen du renouvelable

Décidément, l'Etat en prend pour son matricule dans ce numéro : avec les Pays-Bas, la France est le pays européen le plus en retard sur ses objectifs en matière d'énergies renouvelables. Et ce ne sont pas les militants écologistes qui le disent mais Eurostat, l'organisme de l'Union européenne (UE) en charge de la statistique, dans un rapport publié jeudi 23 janvier.

L'UE avait pour ambition d'atteindre 20% de renouvelables dans la consommation totale d'énergie d'ici 2020, puis au moins 32% d'ici 2030. Pour remplir cette mission, chacun des Etats-membres s'est vu assigner des objectifs.

En France, la part des renouvelables stagne à 16,6% quand celle-ci aurait dû atteindre 23% en 2020. Seuls les Pays-Bas font pire avec 6,6 points de retard sur leurs objectifs : 7,4% de renouvelables contre les 14% prévus. A l'échelle de l'UE, 18% seulement de l'énergie a été produite de façon renouvelable en 2018 contre 17,5% en 2017. En haut du classement caracolent la Suède, la Finlande et la Lettonie (entre 40 et 54% d'énergies renouvelables). A lire sur le site de France Info.

Plus que 100 secondes avant la fin du monde

Le saviez-vous ? Nous sommes tous fichus. L'« horloge de l'apocalypse » indique qu'il ne reste plus que 100 secondes avant la fin du monde. Et c'est notamment à cause du réchauffement climatique.

Créée en 1947 par les chercheurs du Bulletin of the atomic scientists afin de symboliser le danger que faisait peser l'arme nucléaire sur la planète, la « doomsday clock » indique chaque année une nouvelle heure plus ou moins proche de minuit (l'apocalypse).

Lors des premiers essais de la bombe H américaine en 1953, elle a affiché 2 minutes avant minuit. Elle s'est, au contraire, éloignée de l'heure fatidique à la fin de la guerre froide.

Or, jeudi 23 janvier, l'aiguille est passée pour la toute première fois sous la barre des deux minutes. En cause, le risque d'une guerre imminente entre Iran et Etats-Unis, et la promesse du dirigeant Nord-coréen de faire la démonstration d'une nouvelle arme atomique. Mais aussi, et c'est une nouveauté de ces dernières années : l'inaction des gouvernements quant à la catastrophe climatique qui arrive.

Au cœur de ces deux risques majeurs : la désinformation massive des citoyens, notent les chercheurs, pour qui « les ingrédients pour un conflit mondial » sont réunis. A lire dans le Washington Post (en anglais).

Une expédition en Antarctique pour prédire la montée des eaux

Sous l'effet du réchauffement climatique, jusqu'où les mers monteront-elles ? C'est la question à laquelle vont tenter de répondre les membres d'une expédition hors-norme à travers l'Antarctique qui s'est achevée jeudi 23 janvier.

Pendant 46 jours, des chercheurs français et italiens de la mission EAIIST ont parcouru le continent au cours d'un raid de 1.318 km à une vitesse de 12 kilomètres par heure de moyenne. Leur mission : prélever des carottes de glace dans une zone extrêmement reculée de l'Antarctique.

Après analyse des six tonnes de glaces prélevées, les scientifiques vont chercher à déterminer comment le continent réagit à l'élévation de la température. Lorsqu'il fait plus chaud, il pleut davantage, ce qui peut entraîner un plus grand nombre de précipitations et donc compenser la fonte des glaces par de nouvelles neiges.

L'Antarctique a-t-elle gagné ou perdu de la masse neigeuse ? La réponse à cette question devrait permettre d'affiner largement les prévisions faites par le Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). Dans son rapport sur la cryosphère (les systèmes de l'eau sur Terre), le Giec prédit une élévation comprise entre 40 et 80cm d'ici 2100. Une marge qui fait toute la différence. A lire dans 20 Minutes.

Remettre le train de nuit sur des rails

Lent, bon marché, peu polluant... Boudé pendant des années par des gouvernements plus intéressés par les lignes à grande vitesse et autres vols intérieurs, le train de nuit fait son retour en Europe alors qu'une liaison entre l'Autriche et la Belgique a été inaugurée dimanche dernier.

Le premier Nightjet (c'est son nom), est parti de Vienne dimanche 19 janvier au soir pour arriver quelque 14 heures et 1100 kilomètres plus tard à Bruxelles. Le train, étiqueté #loveyourplanet (« #aimetaplanète »), a également desservi les villes de Munich et Innsbrück.

Dix fois moins émettrice de CO2 que le même trajet en avion, comme l'explique France 3, la nouvelle liaison nocturne est également beaucoup moins chère : les tarifs commencent à partir de 19€.

Il n'existait plus aucune ligne de train de nuit avant que la compagnie autrichienne ÖBB ne propose ce trajet. Celle-ci compte désormais étoffer son offre et desservir bientôt Amsterdam.

Le bon vieux lit couchette comme remède au flygskam, la honte de prendre l'avion, voilà une solution d'avenir. A lire sur le site de France 3.

Greenpeace film festival : 15 long-métrages sur l'environnement à voir

Le weekend (et ses longues soirées) approche. Pour l'occasion,Vert ne vous propose pas une seule vidéo mais 15 longs-métrages sur l'environnement. Il s'agit de la sélection officielle du Greenpeace film festival, qui se déroule jusqu'au 27 janvier. Les quinze œuvres sont disponibles en libre accès et les spectateurs et spectatrices sont invité•e•s à voter pour leur film préféré sur le site du festival.