En Australie, les climato-sceptiques font feu de tout bois

Malgré les incendies colossaux qui sévissent toujours en Australie, les climato-sceptiques bougent encore. Afin de refuser le débat sur le réchauffement climatique, les Australiens les plus conservateurs inondent les médias et les réseaux sociaux de contrevérités, voire de mensonges éhontés.

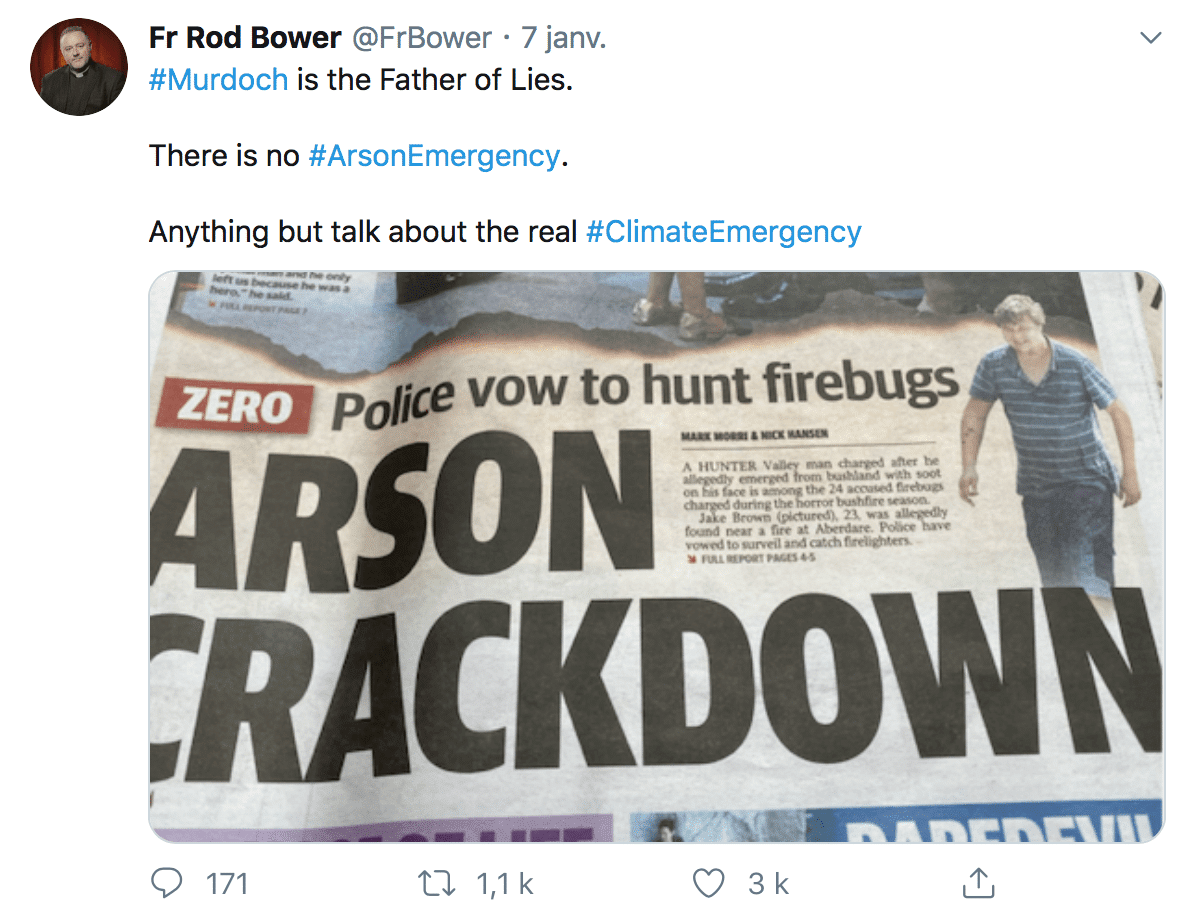

Comme le raconte le New York Times, les climato-sceptiques ont un puissant mégaphone en la personne de Rupert Murdoch, magnat très conservateur de la presse anglophone. Dans The Australian, titre phare de News Corp, on a pu lire à de nombreuses reprises que les incendies actuels n'étaient pas pires que par le passé. Or, ils ont consumé une surface plus grande que celle, en cumulé, des feux des 15 dernières années.

Dans la presse de Murdoch, on apprend également que les incendies seraient essentiellement le fait de pyromanes.

Dans le Guardian, un consultant en énergies renouvelables, qui oeuvre notamment pour l'Etat australien, raconte que les médias conservateurs servent également de marchepied à des thèses plus farfelues encore : accusés d'avoir refusé les destructions préventives de végétation (ce qui est parfaitement faux), les écologistes australiens auraient favorisé les incendies actuels.

Et le champion de cette presse qui refuse de voir la crise climatique en face, c'est le premier ministre Australien, Scott Morrison. Celui-ci distille habilement des phrases empreintes de bon sens qui font appel au passé pour relativiser le désastre et l'indignation : « Nous avons déjà fait face à de telles catastrophes », ou « Je sais à quel point [les brouillards de fumée] ont pu être angoissants, en particulier pour les jeunes qui n'en ont jamais vu ».

Il paraît plus que difficile aujourd'hui de nier l'impact du réchauffement sur la catastrophe en cours : en 2019, l'Australie a connu son mois de décembre le plus chaud de son histoire. A lire dans le New York Times et le Guardian (en anglais).

Emmanuel Macron devant la convention citoyenne pour le climat

Lui, ce sont les citoyen•ne•s qu'il laisse sceptiques. Ce vendredi 10 janvier, Emmanuel Macron rencontre les 150 Français•e•s qui participent à la convention citoyenne pour le climat.

Juré, raconte le Monde, le président n’essaiera pas d’influencer les travaux de la convention, qui se réunit, jusqu'à dimanche, pour son quatrième weekend de travail. Emmanuel Macron doit répondre à huit questions préparées par les participants, suivies d'un échange libre.

L'objectif du président : reverdir son blason en cette deuxième moitié de quinquennat qui s'ouvre et faire oublier le départ surprise de Nicolas Hulot en août dernier. Alors qu'il n'a eu de cesse, depuis deux ans, de multiplier les plaidoyers en faveur de l'écologie, tout en en faisant si peu, de l'avis de toutes les associations environnementales. Au moment de l'écriture de ces lignes, le Réseau Action Climat, qui rassemble une trentaine d'organisations, était en train de dénoncer « le grand écart entre discours et petits pas » du président, à l'occasion d'une conférence de presse.

Il reste deux week-ends de travail à la Convention, dont les propositions seront révélées juste après les élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. Emmanuel Macron s’est engagé à traduire celles-ci en texte de loi ou à les soumettre au référendum. « L’idée n’est pas de tout reprendre, il faut hiérarchiser les choses », tempère déjà une ministre anonyme interrogée par le Monde.

Des parlementaires en faveur d'une évaluation climatique des lois

Elles et ils veulent s'assurer que les nouvelles lois votées par l'Assemblée respectent les engagements contenus dans l'Accord de Paris. 46 député•e•s, essentiellement membres de la majorité LREM, ont envoyé une lettre ouverte au Premier ministre Édouard Philippe, ainsi qu'à Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique. Ils y demandent qu'une étude d'impact climatique soit réalisé avant l'examen de nouveaux textes de lois « ayant un potentiel impact climatique ».

Les élu•e•s souhaitent ainsi qu'un texte puisse être jugé irrecevable si son coût environnemental est trop élevé. Le courrier demande également qu'un suivi du texte soit réalisé, une fois celui-ci voté. A lire sur le site de France Info.

Les protections des agriculteurs contre les pesticides sont insuffisantes

On peut parfois oublier que les premières victimes des pesticides sont les agriculteurs eux-mêmes. Et, selon une revue critique publiée dans Science direct, les équipements qu’ils utilisent ne les protègent pas assez.

Les auteurs de l'étude jugent que l'efficacité réelle de ces équipements de protection individuelle (EPI) est largement surestimée. Les tests effectués en laboratoire sont éloignés des conditions réelles d’utilisation.

L'inconfort de telles tenues est décrié : elles sont souvent inadaptées à des conditions de chaleur ou d'humidité importantes. Ce qui les rend difficiles à utiliser. Par ailleurs, il n'existe pas de combinaison qui protège de tous les pesticides à la fois.

Les auteurs dénoncent également le fait que l'usage de ces EPI est généralisé alors que ceux-ci ne devraient servir qu'en dernier recours. En fait, explique en substance l'étude, l'existence de ces tenues sert parfois à légitimer l'autorisation de mise sur le marché de pesticides parmi les plus nocifs. A lire dans Actu Environnement.

Des vignes dans le Calvados

Il fallait s'y attendre : avec la hausse des températures, on peut désormais faire pousser du raisin dans le Calvados. C'est la découverte, racontée par le Parisien, qu'a faite Didier Gaudy.

Il y a trois ans, ce dernier a planté un cep de vigne dans son jardin. Cette année, les raisins ont poussé. Fort de cette réussite, Didier Gaudy, en compagnie de cultivateurs amateurs, a décidé de planter plusieurs dizaines de pieds de vigne dans des jardins familiaux de Douvres-la-Délivrande, située près de Caen.

Dans ce paysage qui se redessine, où la vigne tutoie désormais les pommiers, on fait pousser des cépages de vins blancs typiques du nord de l'Europe : muscat de Hambourg et chasselas doré. Les viticulteurs bénévoles espèrent une première récolte en 2021.

Après le Dry january, le Veganuary

Les anglo-saxons ne tarissent pas de jeux de mots pour se lancer des défis mensuels. Dernier connu, le Veganuary, contraction de végan et de janvier. L'objectif, comme son nom l'indique, est de passer un mois entier sans consommer le moindre produit d'origine animale. Ce qui inclut donc la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, mais aussi le miel.

Le but de l'opération : participer à la fois à l'amélioration du bien-être animal et réduire drastiquement son empreinte carbone. Selon une étude de l'université d'Oxford (Royaume-Uni) citée par Libération, le régime alimentaire des végans produit en moyenne 2,89 kilos d'équivalent CO2 par jour contre 5,63 (soit le double) pour celles et ceux qui consomment entre 50 et 90 grammes de viande par jour. Le chiffre s'envole ensuite chez les plus gros mangeurs de bidoche.

Comme le raconte le Huffington Post, les organisateurs de l'opération Veganuary revendiquaient, jeudi 9 janvier, 370.000 personnes inscrites cette année. Les lecteurs et lectrices de Vert qui voudraient relever le défi en cours de route trouveront recettes et guides pour faire ses courses sur le site de Veganuary (en anglais, allemand, espagnol ou encore, portugais).

Il y a 40 ans, déjà, les premiers climato-sceptiques français

En 1979, l'essentiel avait déjà été dit. Réchauffement « de 2 à 3 degrés », fonte des glaces, montées des mers... Dans ce savoureux débat télévisé exhumé par Brut, le volcanologue Haroun Tazieff énonce toutes les vérités que le public mettra des décennies à entendre. « Vous êtes en train de paniquer les populations, là », lui oppose le présentateur, argument que l'on entend toujours, hélas, 40 ans plus tard. « L'histoire du CO2 », un « barratin », lui rétorque le commandant Jacques Cousteau, étonnant sceptique de la première heure.