Chères toutes et tous,

Vous en voulez plus ? Ou moins ? Passez facilement de la quotidienne à l’hebdo (et vice versa) en gérant vos abonnements. Pour ce faire, un lien est disponible au bas de chaque numéro.

Les ouragans, l’indifférence et le climatoscepticisme font des dégâts qui nous coûteront bien davantage que de la moula.

Les Français mettent l’environnement parmi leurs premières préoccupations, mais doutent encore de l’origine humaine de la crise climatique

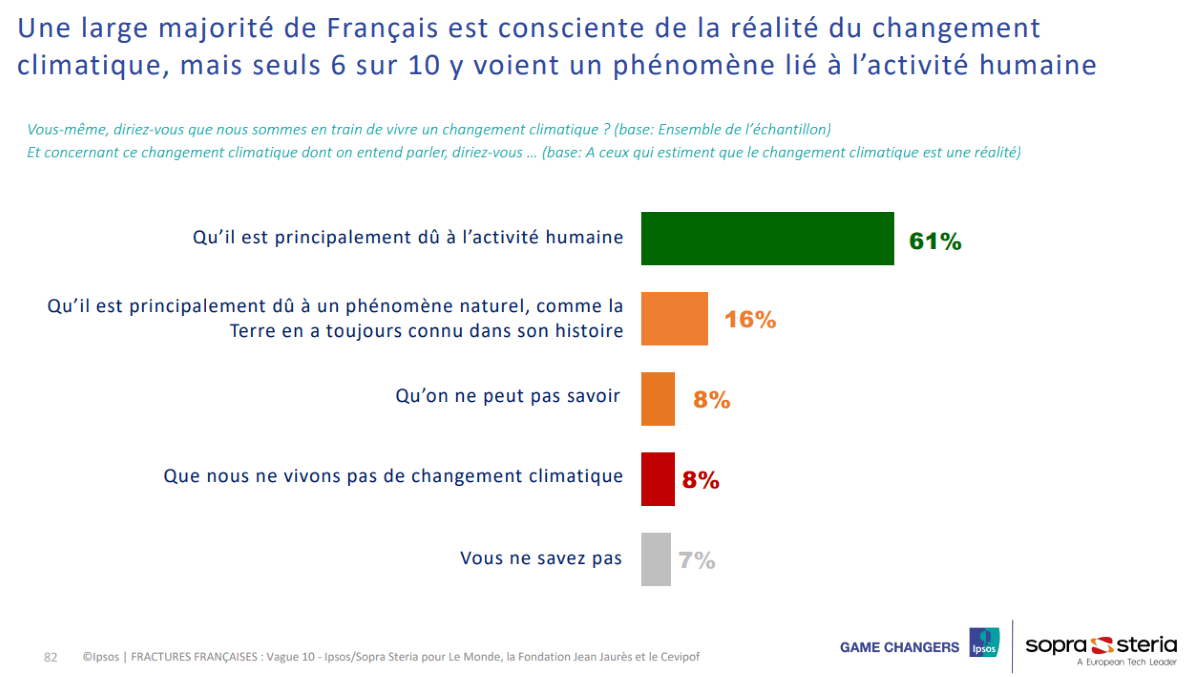

En quête d’opinion. Les Français·es font de l’environnement leur deuxième priorité, mais seul·es six sur dix approuvent le consensus scientifique sur les crises climatiques, révèle une large étude annuelle réalisée par Ipsos-Sopra Steria.

Pour 34 % des Français·es, la protection de l’environnement constitue l’un des sujets les plus préoccupants de notre époque. C’est même la deuxième priorité des personnes interrogées, loin derrière le pouvoir d’achat (54 %), mais devant l’avenir du système social (26 %) ou encore l’immigration et la délinquance (18 % chacune). Ces données sont tirées de la dixième édition de « Fractures françaises », une enquête d’opinion annuelle menée par Ipsos-Sopra Steria pour le compte du Monde, de la Fondation Jean Jaurès et du Centre de recherches politiques de Sciences po (Cevipof). Cette année, 12 044 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la société française, ont répondu à ce baromètre.

Malgré une grande préoccupation pour les thématiques environnementales, seul·es 61 % des personnes interrogées savent que le changement climatique est lié aux activités humaines. Ce qui signifie que près de quatre personnes sur dix n’ont pas conscience du consensus scientifique qui établit très clairement son origine anthropique (humaine).

Les sondeur·ses ont interrogé les participant·es sur leurs croyances vis-à-vis des solutions à mettre en place pour limiter le changement climatique. La plupart considèrent qu’il faudrait en priorité modifier les modes de production des entreprises (38 %) ou les modes de vie (30 %) pour y arriver, tandis que 14 % des panélistes jugent que le progrès technique et les innovations scientifiques permettront d’enrayer les crises. Enfin, une personne sur dix estime que l’on ne peut plus rien faire pour limiter le dérèglement climatique.

· En mer Baltique, le gaz a cessé de s’échapper du gazoduc endommagé Nord Stream 1, mais pas de Nord stream 2, ont annoncé les autorités suédoises lundi. La semaine dernière, quatre fuites étaient survenues à la suite d’explosions sur ces gigantesques tuyaux prévus pour acheminer du méthane depuis la Russie vers l’Europe - tous les deux à l’arrêt. Ce qui avait laissé penser à un acte de sabotage. - 20 Minutes

· Mardi, le gouvernement australien a présenté un vaste plan « zéro extinction » visant à préserver 110 espèces menacées et 20 lieux naturels. Un programme sur dix ans d’une ampleur inédite, mais considéré comme trop restreint par le WWF Australie en raison du nombre d’espèces visées, bien mince au regard des 2 000 espèces menacées sur l’île-continent. - The Guardian (en anglais)

· 42 % des produits issus du lait français, 39 % des produits porcins et 32 % de la volaille élevée en France sont à destination de l’exportation, révèle un rapport du Réseau action climat, Greenpeace et Oxfam paru ce mardi. Cette production « bas de gamme », concentrée entre les mains de quelques acteurs de l’agriculture industrielle, ne participe pas à la souveraineté alimentaire française, indiquent les auteur·rices. Pis, elle nuit au bien-être animal, à l’environnement et à la santé socio-économique des plus petits élevages. - Libération (abonné·es)

Ouragan de fer. Après avoir frappé Cuba le 27 septembre, où il a fait 32 morts, 1,7 million de déplacé·es et où plus de 10 000 personnes manquent toujours à l’appel, l’ouragan Ian a balayé la Floride (États-Unis) en fin de semaine dernière avec des rafales à 250 km/h, faisant au moins 80 victimes. Si le bilan humain est moins lourd qu’au passage de Katrina en Louisiane en 2004 (1 800 tué·es), il s’agit de l’ouragan le plus meurtrier jamais mesuré en Floride et le plus coûteux depuis 1992 - un premier bilan chiffre les dégâts à 42 milliards de dollars. Ces dernières années, les constructions se multiplient dans cet État côtier, y compris dans des zones proches du niveau de la mer. Après la dissipation de l’ouragan, des inondations record vont continuer de sévir dans le centre de la Floride. Le réchauffement des océans nourrit les tempêtes tropicales qui s'intensifient d'année en année.

La réparation des « pertes et dommages », un sujet crucial pour les États balayés par la crise climatique

À l’approche de la 27ème conférence des Nations unies (COP27) sur le climat, la question devient de plus en plus urgente alors que la facture s’alourdit : comment assumer le coût des dommages irréversibles causés par le réchauffement climatique ?

À l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies, qui s’est tenue du 20 au 27 septembre à New York (Etats-Unis), le Danemark a annoncé qu’il consacrerait 13 millions de dollars (13,4 millions d’euros) à la réparation des « pertes et dommages » liées au réchauffement climatique. Une première pour un Etat membre.

La voie avait déjà été ouverte par l’Ecosse lors de la COP26 qui s’est tenue l’année dernière à Glasgow, avec l’annonce d’une première contribution à un fonds dédié, à hauteur d’un petit million de livres sterling (1,15M€). Dans la foulée, la région wallonne (Belgique) s’était aussi engagée à verser un million d’euros.

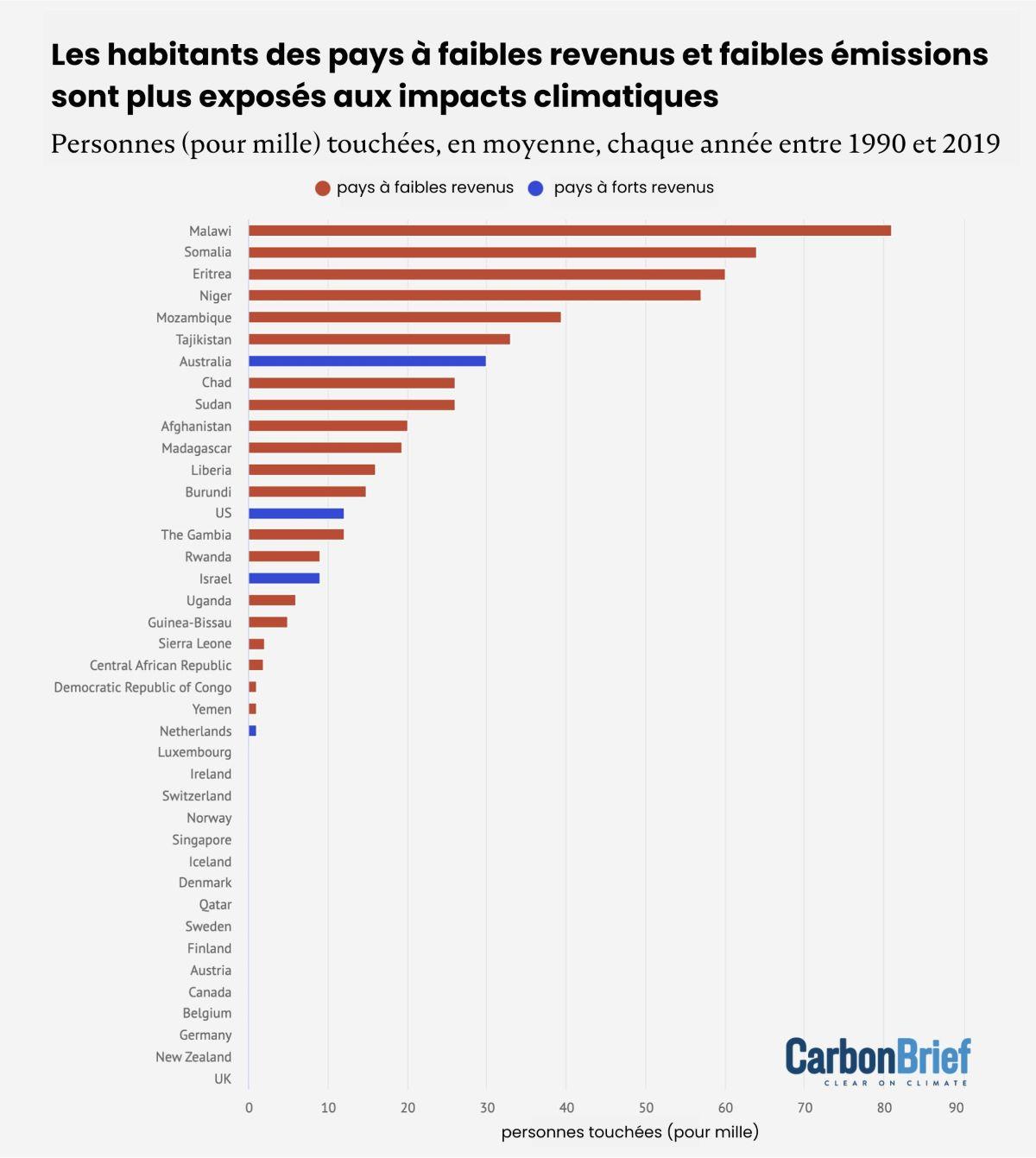

Terme consacré par l’accord de Paris de 2015, les « pertes et dommages » désignent les dégâts irréversibles causés par le dérèglement climatique, qu’il s’agisse des conséquences d’événements brutaux, comme les cyclones ou les inondations, ou des effets plus progressifs comme la montée du niveau des mers ou la dégradation des terres. Pour l’heure, il n’existe pas encore de mécanisme de financement dédié, réclamé à grands cris par les pays les plus vulnérables. Jusqu’ici, les nations les plus riches se sont toujours refusées à payer cette facture, qui signerait la reconnaissance de leur responsabilité dans la crise climatique - et ses destructions.

Experte climat pour l’ONG Care, Fanny Petitbon salue « un signal politique fort de la part du Danemark, même si cela reste encore une goutte d’eau par rapport aux besoins. Ce n’est pas une question de solidarité ou de charité : on doit parler de dette climatique envers les pays du Sud ». Selon les projections, les coûts des pertes et dommages sont estimés entre 290 et 580 milliards de dollars par an dans les pays en développement d’ici à 2030, et jusqu’à 1 700 milliards en 2050.

Le réalisateur de Don’t look up détourne une publicité pour une compagnie pétrolière

On a du pétrole et des idées. « À Chevron, nous pensons que rien n’est plus précieux que la vie. Et que la forme de vie la plus précieuse est celle qui est morte, compressée pendant des millions d’années dans de la roche jusqu’à ce qu’elle devienne du pétrole. » Dans une fausse publicité pour Chevron, le réalisateur du film Don’t look up Adam McKay raconte l’impact de la compagnie pétrolière sur la planète alors que défilent des images d’anniversaires en famille ou de chevaux galopant en pleine nature. « Nous avons des milliards et des milliards d’euros pour acheter ce temps d’antenne, ajouter cette musique et ces vidéos niaises, dans le but de vous faire oublier un unique fait : Chevron vous tue volontairement chaque jour. »

+ Loup Espargilière, Juliette Quef et Gabrielle Trottmann ont contribué à ce numéro.