L'humanité s'affranchit chaque jour un peu plus des limites de la Terre mais, fort heureusement, certains se battent pour la milite planétaire.

Une cinquième limite planétaire a été franchie

Sky is (not) the limit. Après le réchauffement climatique ou la destruction de la biodiversité, l’humanité a dépassé une nouvelle « limite planétaire », menaçant un peu plus notre existence : la pollution chimique.

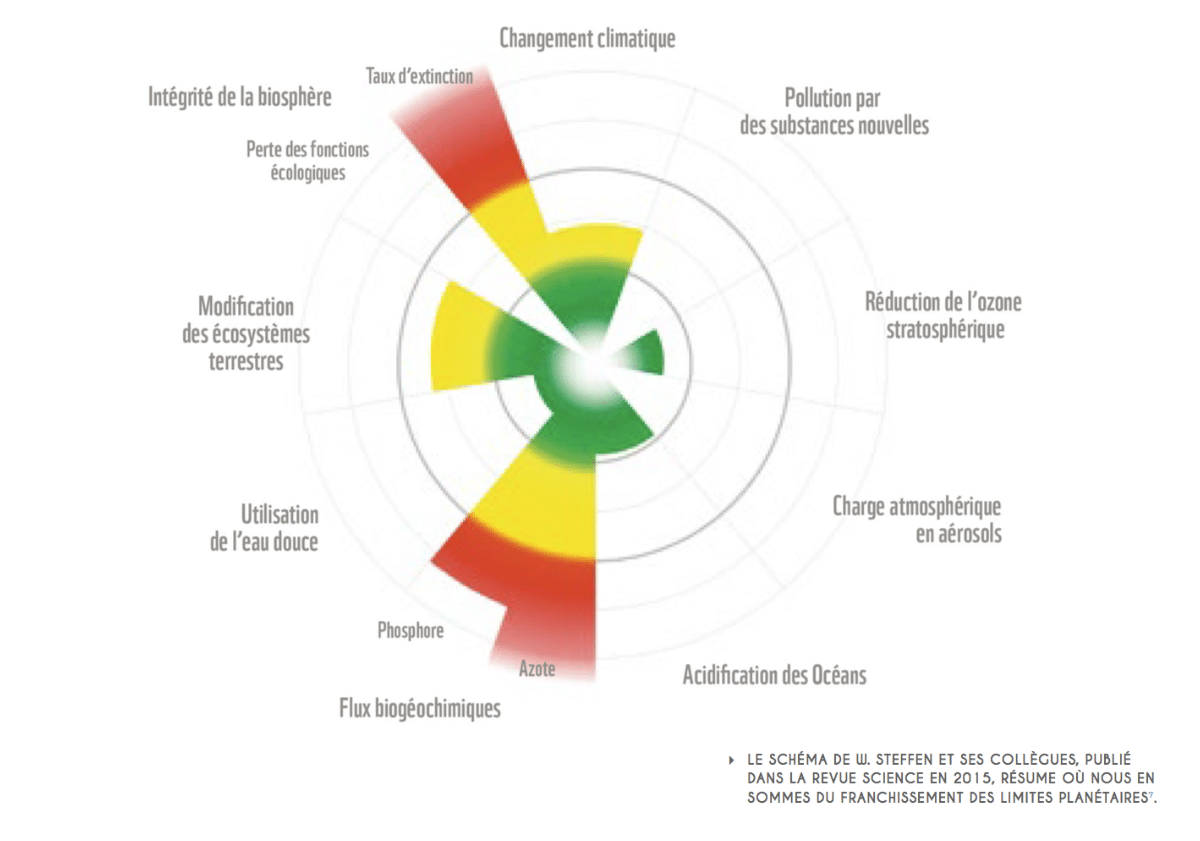

La production de produits chimiques a été multipliée par 50 depuis 1950 et devrait encore tripler d'ici 2050. Une progression jugée « préoccupante » par les auteur·rices d’une étude publiée ce mardi dans la revue Environmental Science & Technology, car elle nous fait franchir une « limite planétaire ». Inventée en 2009 par des scientifiques du climat et de l'environnement, cette notion exprime les seuils que l'humanité ne doit pas dépasser dans certains domaines pour que les conditions dans lesquelles elle a pu se développer ne soient pas compromises (Stockholm Resilience Centre).

Au total, neuf limites avaient été répertoriées : changement climatique, érosion de la biodiversité, modification des usages des sols, perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, utilisation d'eau douce, diminution de la couche d'ozone, acidification des océans, concentration des aérosols atmosphériques et pollution chimique. Jusqu'ici, les quatre premières limites avaient déjà été franchies.

Cette fois, les chercheur·ses ont étudié l'impact de la pollution chimique sur la stabilité du système terrestre, pour constater que cette limite était également dépassée. La pollution chimique - qualifiée par les scientifiques de « nouvelles entités » créées par les humains, est beaucoup trop élevée. Selon l'étude, il existe environ 350 000 types différents de produits chimiques manufacturés sur le marché mondial : plastiques, pesticides, produits chimiques industriels, produits chimiques dans les produits de consommation, antibiotiques et autres produits pharmaceutiques. Or, des volumes importants pénètrent les écosystèmes et les organismes vivants chaque année.

« Le rythme auquel les sociétés produisent et libèrent de nouveaux produits chimiques et d'autres nouvelles entités dans l'environnement n'est pas compatible avec le fait de rester dans un espace d'exploitation sûr pour l'humanité », a déclaré Patricia Villarubia-Gómez, l'une des co-autrices de l'étude. Les chercheur·ses appellent à la création d'un plafond sur la production et le rejet de produits chimiques et préconisent de se tourner vers l'économie circulaire.

· La France compte 216 foyers de grippe aviaire en élevage, 22 cas en faune sauvage et 5 cas en basse-cour, selon un bilan publié par le ministère de l'Agriculture ce lundi. C'est cinq fois plus qu’au début du mois. Des abattages préventifs sont prévus dans les zones contaminées. « Près de 2,5 millions de volailles vont être abattues, dont 900 000 palmipèdes », estime Julien Mora, vice-président de la fédération des jeunes du Mouvement de défense des exploitants familiaux dans les Landes. - Le Monde (abonnés)

· Mardi, la mairie de Paris a annoncé la fin des enclos végétaux au pied des arbres et a reconnu la limite des « permis de végétaliser » distribués à partir de 2015. Premier adjoint à la mairie, Emmanuel Grégoire a conclu que ces enclos n'étaient « pas satisfaisants sur le plan esthétique » car les déchets s'y accumulaient et qu'ils posaient « d'énormes problèmes d'entretiens », nombre d'entre eux ayant été laissés à l'abandon. Cette annonce signe le retour au pavage ou au retour d'une grille ajourée, à l'exception des « rares cas » où des collectifs s'occupent de ces enclos végétaux « avec professionnalisme ». - Actu.fr

« Animal m’a fait passer d’environnementaliste à écologiste »

Vipulan Puvaneswaran a 16 ans lorsqu’il est choisi par le réalisateur de Demain, Cyril Dion, pour devenir le héros de son nouveau documentaire, Animal (toujours en salles).

Rediriger les dépenses militaires vers les urgences planétaires

S'armer pour le climat. Plus de 50 lauréat·es du prix Nobel proposent à tous les États du monde de réduire leurs dépenses militaires de 2 % par an pour lutter contre le réchauffement climatique et les pandémies.

Physicien·nes, chimistes, médecins... Réuni·es au sein du collectif Global Peace Dividend, ces récipiendaires d'un prix Nobel font le constat que les dépenses militaires mondiales ont continué d'augmenter en 2020 pour atteindre le montant record de 1 981 milliards de dollars (Stockholm international peace research institute). Pendant ce temps-là, 98 millions de personnes étaient directement touchées par des tempêtes, des inondations et d'autres catastrophes climatiques, qui ont engendré des dégâts à hauteur de 171,3 milliards de dollars (UNDRR). Au cours de la même année, deux millions de personnes sont mortes du Covid-19 et au moins 97 millions d'autres sont tombées dans la pauvreté (Banque mondiale).

« Notre maison brûle, et nous construisons des sous-marins nucléaires et des missiles hypersoniques », écrivent ainsi le physicien Matteo Smerlak et professeur de physique et de philosophie Carlo Rovelli, coordinateurs de Global Peace Dividend, dans une tribune tout juste publiée dans Libération. Pour eux et l'ensemble des signataires de l'appel rendu public le mois dernier, il faut « briser le cercle vicieux de la course aux armements ». Pour ce faire, elles et ils tentent de convaincre tous les pays du monde de réduire leurs dépenses militaires de 2 % par an pendant au moins cinq ans.

Ces prix Nobel voient très bien comment réutiliser cet argent : la moitié de cette somme économisée pourrait être mise à la disposition des gouvernements nationaux, tandis que l'autre moitié pourrait abonder un fonds global sous l'égide de l'ONU dédié à la lutte contre les urgences planétaires. Soit plus de 1 000 milliards d'euros pour lutter contre les pandémies... ou le réchauffement climatique.

Streaming écoresponsable et fin du monde

Expression dramatique. Comme tant d'autres, l'humoriste Thomas VDB a regardé le film Don't Look Up sur Netflix. Dans une chronique pour l'émission « Par Jupiter » sur France Inter, il raconte comment cette métaphore de l'inaction face au réchauffement climatique l'interroge sur le cynisme, les incohérences écologiques, Leonardo Di Caprio et l'impact écologique du streaming. Il préconise alors de faire du « covisionnage » ou bien de reprogrammer du « théâtre forain » pour mieux passer au « streaming écoresponsable ».

+ Loup Espargilière et Juliette Quef ont contribué à ce numéro