Pendant quatre ans, plus de 80 scientifiques ont travaillé sur chacun des deux rapports que l’IPBES vient de faire paraître entre le 8 et le 11 juillet (ici et là). Elles et ils ont passé en revue plusieurs milliers d’articles et leurs conclusions ont été validées par les 139 Etats membres de la plateforme. Voici les principales conclusions de ces deux documents majeurs pour la sauvegarde du vivant.

Partout à travers le globe, l’humanité dépend des espèces sauvages

Cueillette, chasse, pêche, bûcheronnage… Le recours aux espèces sauvages est crucial pour l’entièreté de l’humanité. Quelque 50 000 espèces sont « utilisées » à d’innombrables fins, parmi lesquelles : se nourrir, se chauffer, s’éclairer, construire des logements, ou se soigner : c’est dans le monde sauvage que l’on trouve les principes actifs de nos médicaments. 2,4 milliards de personnes, soit un tiers de la population mondiale, se servent de bois pour cuisiner.

A travers la planète, les humains se repaissent d’environ 10 000 espèces animales ou végétales. Aussi, l’usage durable des ressources sauvages est « critique » pour assurer la sécurité alimentaire des populations. Celles-ci constituent également d’importantes sources de revenus pour une large part de l’humanité, surtout la plus pauvre. Par exemple, 120 millions de personnes vivent de la pêche, dont 90% la pratiquent de manière artisanale. Or, le tiers des stocks de poissons est surexploité, rapporte l’IPBES.

D’un point de vue moins matériel, l’observation de la vie sauvage améliore le bien-être physique et mental et renforce le lien avec la nature. La culture, l’identité et la vie spirituelle de nombreuses communautés locales et peuples autochtones en dépend.

De nombreuses menaces pèsent sur le vivant

La surexploitation des ressources

Les « activités extractives » – pêche, chasse, cueillette, bûcheronnage – des humains mettent le monde vivant à rude épreuve. La surexploitation des ressources est la première menace qui s’exerce sur les espèces sauvages marines, et la deuxième pour les espèces terrestres et d’eau douce. La chasse « non-durable » met en danger quelque 1 341 espèces de mammifères et 12% des arbres sauvages sont menacés par le bûcheronnage.

Le changement climatique

Le climat et le vivant sont indissociables ; c’était déjà l’un des principaux message du second volet du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). Or, la crise climatique va notamment se traduire par une élévation des températures, une modification du cycle de l’eau, une intensification des phénomènes extrêmes (tempêtes, sécheresses, incendies, etc.). Ces bouleversements ont un lourd impact sur l’ensemble du vivant, et ont déjà entraîné, par exemple, la migration vers les pôles ou en altitude de la moitié des espèces, parties à la recherche de fraîcheur.

Le cercle vicieux de la pauvreté

Toutes ces transformations affectent les personnes les plus dépendantes des ressources naturelles – souvent les plus pauvres. Comme le note l’IPBES, les populations rurales de pays en développement comptent « de manière dispropotionnée sur les espèces sauvages ». Or, celles-ci représentent 3,5 milliards de personnes, soit 45% de l’humanité. En l’absence d’alternatives, cette paupérisation peut amener les populations à intensifier leur consommation d’espèces sauvages, réduisant encore un peu plus les ressources à leurs disposition. De quoi créer « une boucle négative ».

Le commerce mondial d’espèces

La vente d’espèces sauvages à l’international fait payer un lourd tribut au vivant. Elle découple la consommation d’espèces de leur lieu d’origine où l’on trouve d’ordinaire des pratiques de gouvernance collective qui visent à ne pas les surexploiter. Ce commerce mondial est aussi l’une des causes d’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans certains écosystèmes.

Lié à des réseaux criminels et vecteur d’injustices sociales, le trafic d’espèces sauvages est un juteux marché compris entre entre 69 et 199 milliards de dollars, dont les produits phare sont le bois et le poisson. Au total, plus de 1 000 espèces d’oiseaux, reptiles, poissons et mammifères s’échangent légalement et illégalement pour devenir des animaux de compagnie.

L’augmentation de la population mondiale et de la consommation

Selon un tout récent rapport de l’ONU, la population mondiale devrait atteindre huit milliards d’individus dès cette année et pourrait dépasser les dix milliards d’ici les années 2080. Ainsi, d’après l’IPBES, la demande mondiale en poisson devrait doubler vers le milieu du siècle. La seule plantation d’arbres ne suffira pas à répondre à la hausse planétaire de la demande en bois.

Par ailleurs, l’urbanisation croissante, et surtout la péri-urbanisation, posent de nombreux défis. A l’instar des villes, les zones rurbaines sont densément peuplées mais elles consomment davantage d’espèces sauvages.

Enfin, le développement de la technologie est un couteau à double tranchant. Elle peut amener des techniques d’extraction encore plus efficaces – pour surpêcher ou déforester, mais elle peut également permettre d’améliorer le suivi des populations sauvages ou réduire le gaspillages de ressources.

Les solutions pour réduire la surexploitation du vivant

La justice et l’équité

C’était également l’un des messages forts du dernier rapport du Giec : les solutions pour lutter contre la crise climatique doivent permettre de régler plusieurs problèmes à la fois. Même son de cloche chez l’IPBES. Puisque les populations les plus pauvres sont les plus dépendantes de la vie sauvage et les plus affectées par son altération, celles-ci doivent être prises en compte. « Les politiques qui sécurisent les droits fonciers et l’accès équitable à la terre, aux pêcheries et aux forêts, en même temps que la réduction de la pauvreté créent les conditions d’un usage durable des espèces sauvages », indique le rapport.

En outre, « leurs savoirs, pratiques et vision du monde amènent à un usage durable des espèces sauvages chez un grand nombre de communautés locales et peuples autochtones ». Ces derniers gèrent quelque 38 millions de kilomètres carrés de terres dans 87 pays ; soit environ 40 % des aires protégées à travers la planète. La déforestation, par exemple, y est généralement moindre qu’ailleurs.

Mobiliser plusieurs formes de savoirs

La culture au sens large – langage, connaissances, religion, habitudes alimentaires, philosophie – influe largement sur les interactions humaines avec les espèces sauvages et définit les pratiques acceptables ou non. De la même manière, l’éducation, la communication et la sensibilisation du public permettent d’améliorer les connaissances et la capacité à prendre de bonnes décisions en matière d’usage du vivant. La science et la recherche jouent également un rôle majeur dans la gestion des ressources et permettent notamment de fixer des quotas.

Redéfinir la relation entre les humains et la nature

Voilà peut-être le plus grand chantier qui nous attend. La surexploitation du vivant découle du long processus intellectuel d’extraction des humains du monde naturel. Or, les espèces sauvages « bénéficieraient d’un changement en profondeur de la conceptualisation dominante de la nature, sortant du dualisme humain-nature fortement enraciné dans de nombreuses cultures, pour une vision plus systémique où l’humanité fait partie de la nature ». Un dualisme qui entretient l’illusion que l’humanité pourrait exister en-dehors ou en contrôlant le reste du vivant, et qui l’encourage à consommer le monde naturel à sa guise. Et qui est à l’orgine, ni plus, ni moins que de la crise climatique et celle de la biodiversité, juge l’IPBES.

Intégrer les différentes valeurs de la nature pour répondre à la crise du vivant

Comment mieux prendre en compte la valeur de la nature dans les décisions politiques et économiques afin de remédier à la crise de la biodiversité ? C’est l’objet du deuxième rapport de l’IPBES, paru ce lundi, qui propose plus de 50 méthodes pour mettre en lumière les différentes valeurs de la nature.

Non, le vivant n’est pas qu’une ressource à exploiter et à s’échanger sur les places boursières (vivre de la nature – selon la typologie de l’étude). Au cours des millénaires, les humains ont développé de nombreuses manières de comprendre et d’être en relation avec elle, analyse l’IPBES. La vie des non-humains peut être estimée en elle-même (vivre avec la nature). En ce qu’elle contribue à « forger un sentiment d’appartenance et d’identité des personnes », la nature a aussi une valeur relationnelle (vivre dans la nature). Enfin, un certain nombre d’humains vivent une connexion physique, mentale et spirituelle avec la nature (vivre comme la nature).

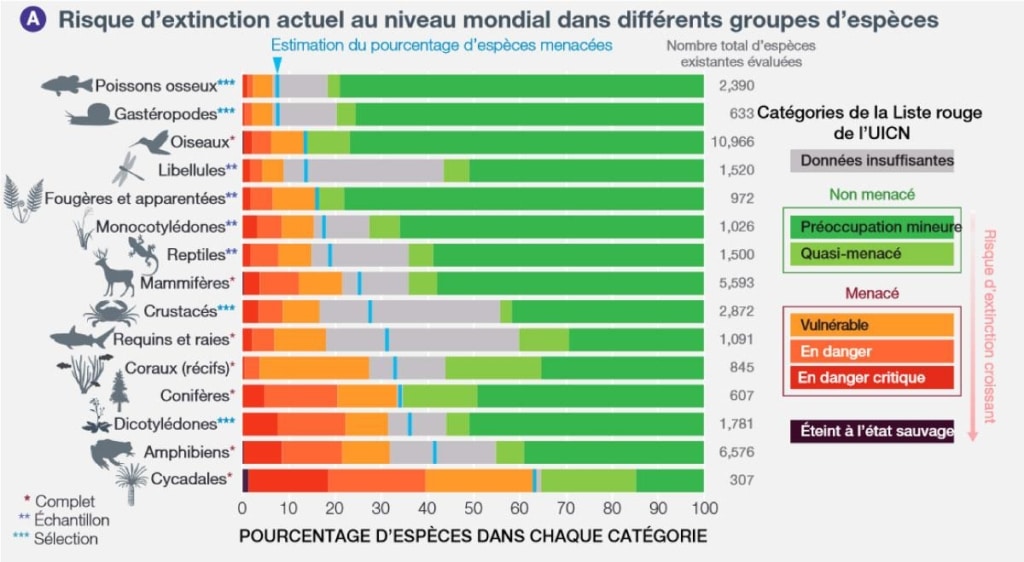

Pourtant, la vision d’un environnement qui fournit des services aux humains prévaut dans les prises de décisions et elle est à l’origine des déséquilibres en cours et des risques d’effondrement du vivant. En 2019, l’IPBES avait estimé qu’un million d’espèces animales et végétales étaient menacées d’extinction à travers le globe, principalement en raison de la croissance économique. « Orienter la prise de décision vers les multiples valeurs de la nature est un élément très important du changement profond du système, lequel est nécessaire pour lutter contre la crise mondiale de la biodiversité actuelle », selon Patricia Balvanera, co-directrice de l’étude.

Le rapport identifie quatre leviers d’action. Il suggère de reconnaître l’existence des différentes valeurs de la nature, puis de les intégrer dans le processus de décision. Aujourd’hui, « moins de 5% des études d’évaluation publiées font état d’une prise en compte dans les décisions politiques ». Les auteur·ices insistent aussi sur les changements insitutionnels nécessaires pour reconnaître le rôle des femmes, des communautés locales et des peuples autochtones. Enfin, elles et ils suggèrent de « modifier les normes et les objectifs au niveau de la société pour soutenir les valeurs alignées sur la durabilité dans tous les secteurs ».

L’étude va jusqu’à postuler que pour faire face à la crise mondiale de la biodiversité, il faut abandonner les valeurs prédominantes qui privilégient les gains matériels individuels et de court terme. Il est nécessaire de redéfinir ce que veulent dire « développement » et « bonne qualité de vie » et s’aligner sur des valeurs telles que la justice, la gouvernance, l’unité et la responsabilité. Celles-ci se retrouvent, à des degrés divers selon le rapport, dans des concepts comme l’économie verte, la décroissance, la gouvernance de la Terre ou encore la protection de la nature.

À lire aussi

-

De la difficulté de mesurer la destruction du vivant

Le vivant décline, certes, mais à quel point ? C'est la question à un million d'espèces à laquelle tentent difficilement de répondre scientifiques et spécialistes de la biodiversité. -

Fin des énergies fossiles et justice climatique : les principales solutions du dernier rapport du Giec

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) vient de rendre le troisième et dernier tome de son nouveau rapport, consacré aux solutions qui permettront de contenir l'emballement climatique. Tour d'horizon des principaux enseignements de ce document majeur.