Travail de sape. En 1986 déjà, Catherine Dauriac créait un bureau de presse dédié aux jeunes créateur·rices de mode. Impliquée dans le collectif Fashion revolution depuis sa création en 2014 (elle en assure la présidence depuis 2020), Catherine Dauriac est adjointe à la rédaction en chef de la revue Hummade, lancée en 2019 pour traiter les vêtements comme un fait social total ‒ qui meut toute la société. Dans Fashion, elle décortique les enjeux environnementaux et sociaux de la mode tout en proposant des pistes d’action pour acheter moins, mieux et penser l’avenir du secteur.

Pionnière de la mode éthique en France, quel regard portez-vous sur l’évolution de notre rapport à l’habillement ?

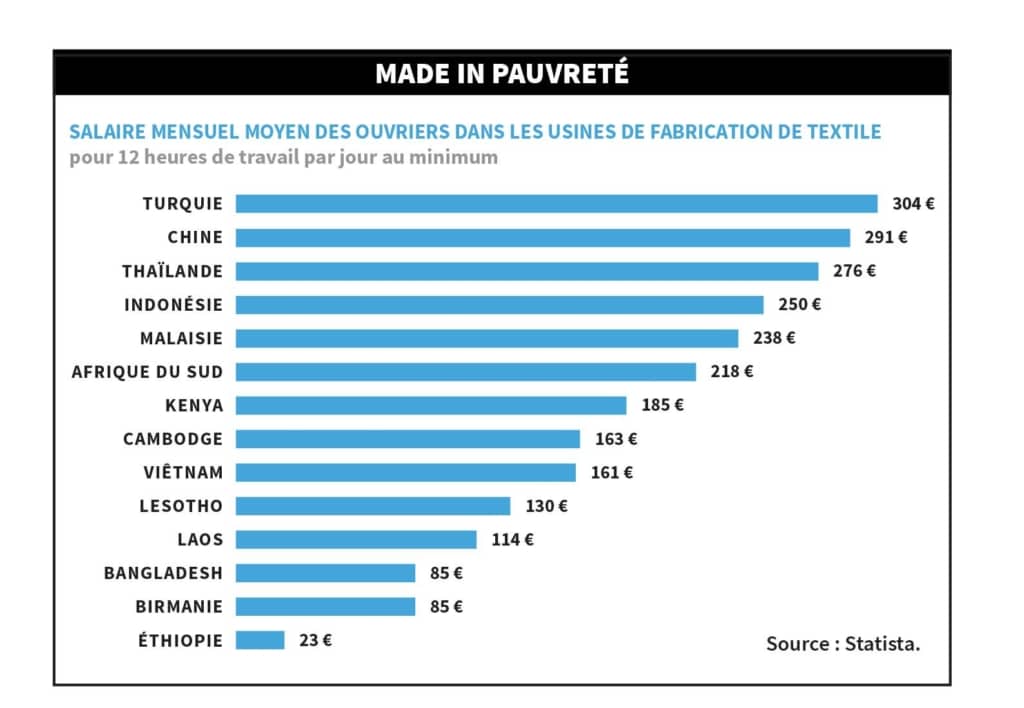

L’effondrement de l’immeuble du Rana Plaza, à Dacca, au Bangladesh, il y a neuf ans (le 24 avril 2013), marque un tournant : cette catastrophe est l’une des plus grandes de l’industrie textile. La plupart des 1 138 personnes tuées et des plus de 2 500 blessées étaient de jeunes employées travaillant pour une trentaine de marques de mode occidentale. Après les scandales issus des révélations sur le travail des enfants dans les années 1980, cet incident a suscité une nouvelle prise de conscience du public. Et les marques sont obligées d’être plus attentives à leur responsabilité sociale et environnementale. Hélas, si des progrès ont eu lieu sur le front environnemental, beaucoup reste à faire au niveau social : le montant du salaire vital et la toxicité des procédés de fabrication restent problématiques. Dans la plupart des pays d’Asie où se situe la production textile (Bangladesh, Vietnam, Indonésie, Cambodge et Inde), le salaire minimum est inférieur à un dollar de l’heure. Le travail des enfants reste aussi une réalité dans les chaînes d’approvisionnement. Derrière chacun de nos vêtements, il y a beaucoup de travail humain à bas coût.

Malgré cela, la fièvre acheteuse ne faiblit pas : entre 2000 et 2021, la production de vêtements a doublé et le prix des vêtements a baissé de 15 % depuis 2005, peut-on lire dans Fashion, le livre que vous venez de publier…

Oui, le consommateur moyen achète 60 % de vêtements de plus qu’il y a 15 ans. L’arrivée de marques comme H&M, Zara, Mango ou Stradivarius a marqué l’entrée dans la « fast fashion » : le rythme des collections, auparavant saisonnier, est passé à un rythme mensuel. Aujourd’hui, de nouvelles marques comme Shein, Boohoo ou Pretty Little Things nous précipitent dans l’« Ultra fast fashion » : vendues exclusivement en ligne à des prix encore plus bas, les collections suivent un rythme hebdomadaire, voire quotidien. Livrées en un temps record, ces marques touchent les plus jeunes et il faut voir à quoi ressemble un haul [un déballage de vêtement filmé en vidéo, souvent sponsorisé par les marques sur YouTube, NDLR] ! C’est une gabegie, la mode devient encore plus jetable… D’ailleurs, d’après les calculs effectués par Fashion revolution, nous avons produit assez de vêtements pour habiller la planète jusqu’en 2100 ; nous ne portons en moyenne qu’un tiers de notre vestiaire et nous jetons l’équivalent d’une benne de textiles toutes les secondes dans le monde [quatre millions de tonnes de vêtements sont jetés chaque année en Europe, d’après l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), NDLR].

Quel est l’impact environnemental de cette consommation ?

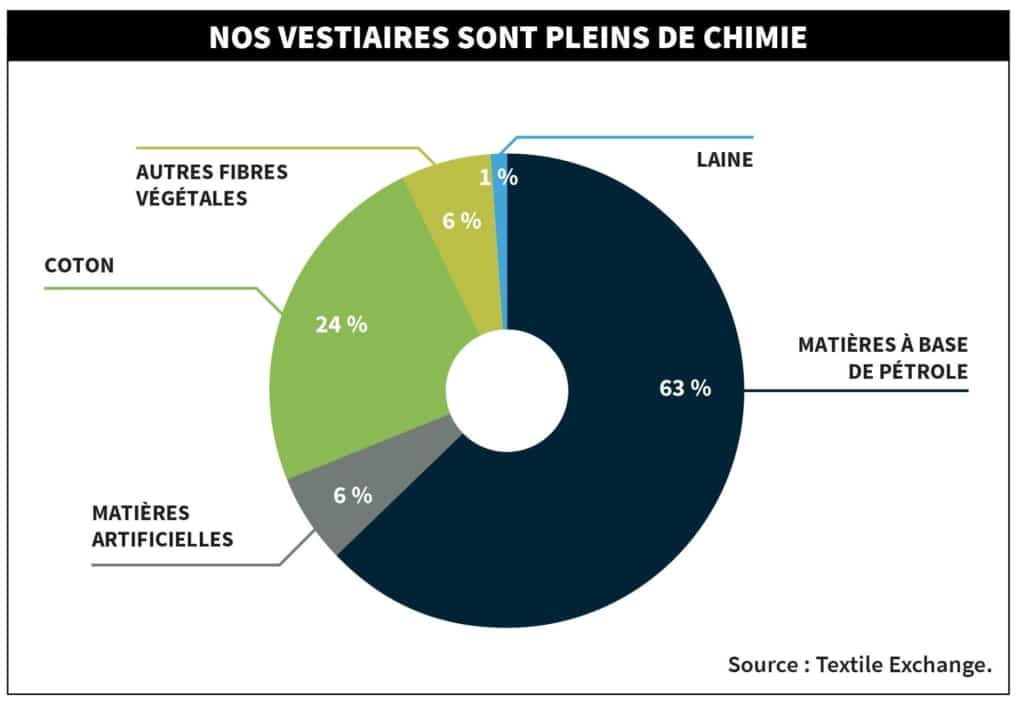

L’industrie textile est l’une des plus polluantes : on s’habille surtout de pétrole aujourd’hui, car plus de 65 % de nos habits sont tissés de fibres synthétiques directement issues de la pétrochimie (nylon, élasthane, acrylique). Les matières naturelles (telle la laine) représentaient encore 10 % des matières textiles produites il y a dix ans ; elles ne représentent plus que 1,5 % aujourd’hui. Le reste est représenté par les fibres artificielles, issues de la transformation chimique de substances naturelles ‒ généralement la cellulose, pour obtenir de la viscose. Même les solutions véganes, imaginées pour respecter le bien-être animal, ont recours à des composants issus de la pétrochimie pour garantir la solidité des composants recyclés qu’elles utilisent. Enfin, si le coton est une fibre naturelle, le tissu en coton est loin d’être naturel : 91 % du coton conventionnel est issu de semences OGM (Organisme génétiquement modifié) et sa culture absorbe 22 % des pesticides mondiaux et 4 % des engrais, alors qu’elle n’occupe que 2,5 % des terres arables. Sans parler des quantités d’eau nécessaires à sa production, ni des rejets chimiques générés ensuite par les usines de teinture…

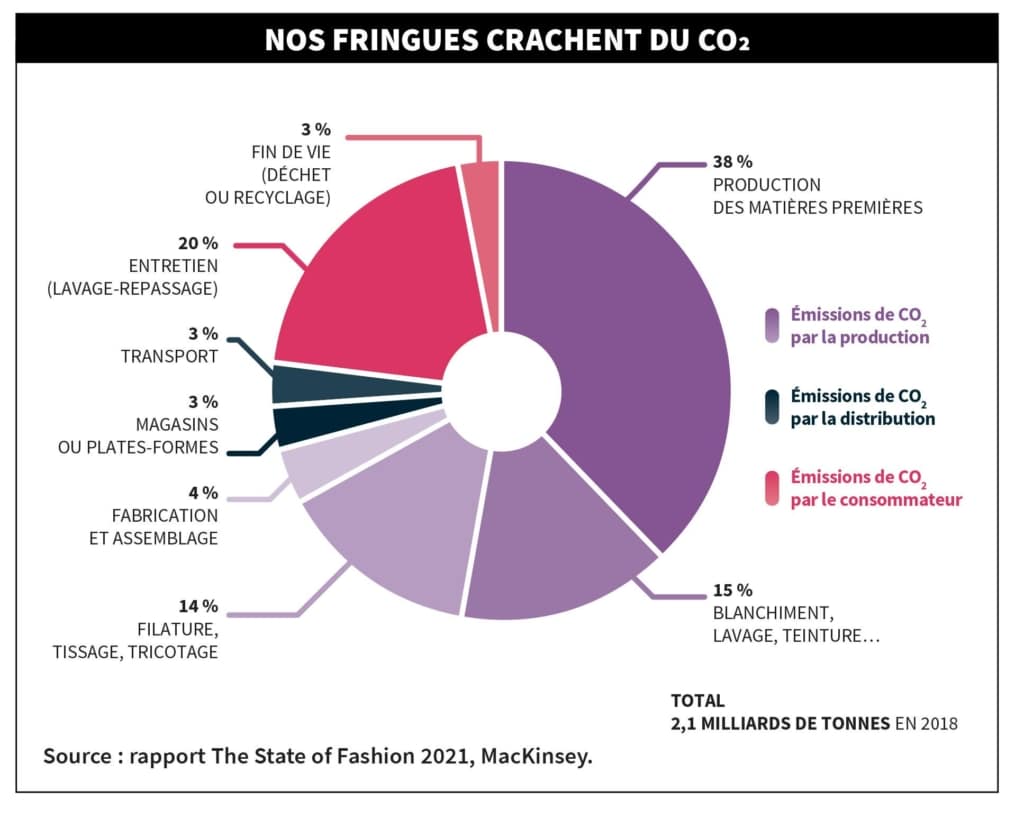

In fine, l’industrie du textile utilise chaque année 342 millions de barils de pétrole pour fabriquer des tissus synthétiques. En 2018, l’industrie de la mode a émis environ 2,1 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, soit 4 % du total mondial. Au rythme actuel, les émissions pourraient atteindre 2,7 milliards de tonnes en 2030.

Le tableau reste sombre… Comment y voir clair dans nos achats, et comment faire changer le secteur ?

Il est crucial de regarder les étiquettes et la composition avant d’acheter. Pour cela, le test du BISOU est très utile pour limiter les achats d’impulsion et de faire de la sobriété un mantra : on commence par interroger le Besoin que l’on a de ce vêtement, avant de voir si ce besoin est Immédiat et s’il n’existe pas une pièce Semblable dans son vestiaire. Il s’agit aussi de s’interroger sur l’Origine du produit et ses conditions de fabrication, et enfin sur l’Utilité réelle que l’on va en retirer. Une fois ces cinq questions posées, en principe le besoin d’acheter est passé.

Adopter une garde-robe minimaliste est une autre option, avec une trentaine de pièces de qualité (coton bio certifié, laines ou lin de qualité), faciles à assembler et à porter tous les jours. La réparation, la location, le troc, la chine et l’achat de seconde main font également partie des nouveaux réflexes à faire entrer dans sa routine.

Si l’achat reste la seule option, les boutiques ou des sites de mode éthique (WeDressFair, DreamAct, Klow, etc.) sont de bon conseil. Le label SloWeAre et le média The Good goods proposent des annuaires de marques durables. L’application Clear fashion est aussi parfaite pour connaître l’impact de vêtements de plus de 450 marques sur l’environnement, l’humain, la santé et les animaux.

Enfin, Fashion revolution va continuer son travail de lobbying, notamment avec la campagne Good clothes, fair pay conçue pour obliger les marques à assurer un salaire vital aux ouvriers de l’industrie textile.