Chères toutes et chers tous,

🔥 À laquelle de ces deux questions voulez-vous que nous répondions la semaine prochaine ?

On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs et pas de transition sans choix ambitieux.

Le gouvernement s’empêtre dans la planification énergie-climat

Vœux brouillés. Sous le feu des critiques, le gouvernement a fini par supprimer tout le volet programmation de son projet de loi souveraineté énergétique. Un énième accident de parcours qui illustre ses profondes difficultés à avancer sur le sujet.

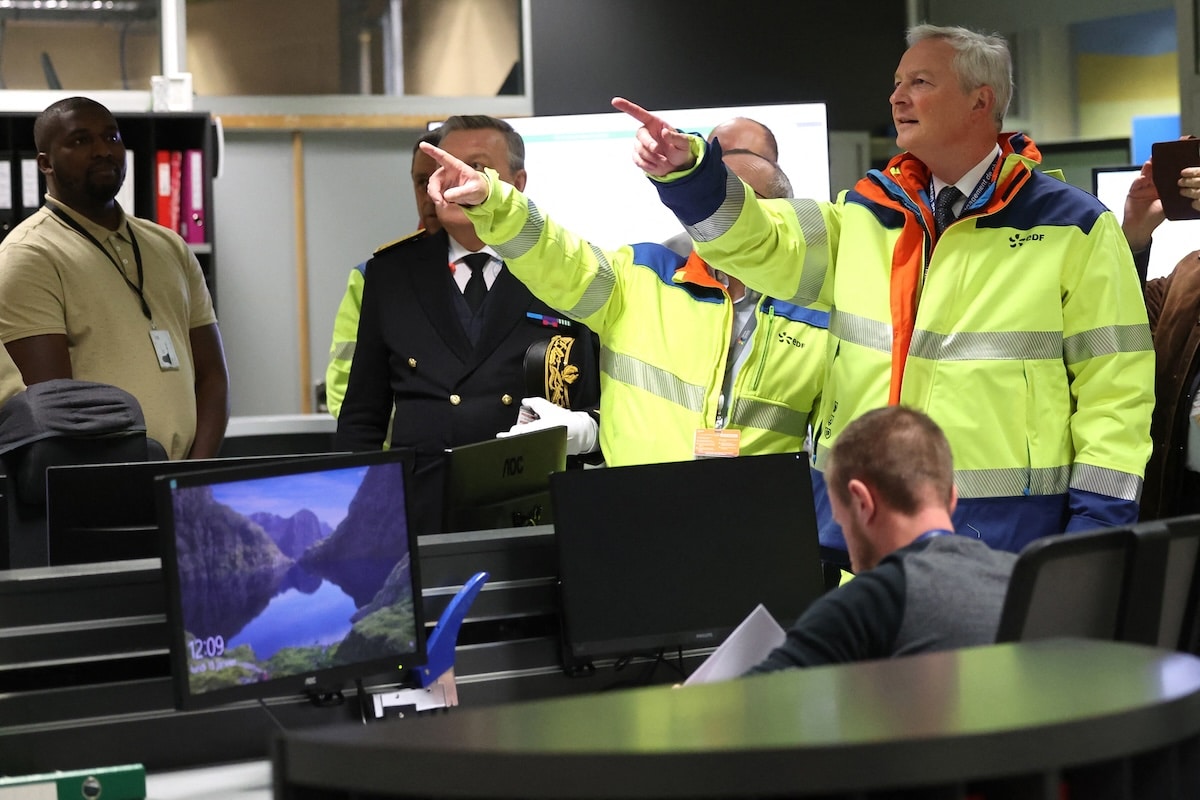

Présenté en grande pompe au début de l’année, le projet de loi souveraineté énergétique devait mettre le pays sur la voie de la neutralité carbone en 2050, tout en protégeant les intérêts de la France et de ses consommateur·ices. Moins de dix jours plus tard – et un complet tollé –, voilà le texte vidé de sa substance. «Nous avons décidé de reporter l'inscription du volet programmatique dans la loi», ont expliqué, laconiques, les conseiller·es du nouveau ministre de l’énergie, mercredi 17 janvier. Deux jours plus tard, Bruno Le Maire confirmait le retrait, au moins temporaire, de tous les objectifs de long terme sur l’énergie et le climat, «au nom du temps nécessaire pour dialoguer». Depuis, c’est rideau.

«Quelque part, on peut y voir une bonne chose car ce volet soulevait des questions importantes», analyse Andreas Rüdinger, spécialiste de la transition énergétique à l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri). En guise de planification, le projet de loi proposait la suppression d’objectifs cardinaux actuellement inscrits dans la loi comme celui d’avoir l'ensemble des bâtiments en BBC (bâtiment basse consommation) d'ici 2050. Il proposait également de supprimer tout objectif de consommation d’énergies renouvelables. A l’inverse, le nucléaire se voyait doté d’objectifs chiffrés et datés, presque à l’excès. L’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre passait de -40 à -50% d’ici à 2030 (par rapport à 1990, hors puits de carbone) mais le gouvernement proposait de troquer le verbe «réduire» pour un inopérant «tendre vers une réduction».

Même si le gouvernement a rétropédalé, l’épisode est un révélateur de ses profondes contradictions. «Il soutient le nucléaire mais n’arrive pas à assumer une position ambitieuse sur les énergies renouvelables», explique Andreas Rüdinger. Or, c’est bien la part des énergies renouvelables qui doit doubler d’ici à 2030 (pour passer de 20% à au moins 42,5%) tandis que la part du nucléaire stagnera, à environ 20% de la consommation d’énergie finale. Paradoxalement (en apparence), le gouvernement ne manque pas d’ambition dans son projet de stratégie française énergie-climat mais «il sait aussi que s’afficher en tant qu’ami des renouvelables peut être coûteux politiquement», explique Andreas Rüdinger. Tandis que la droite est ouvertement anti-renouvelables, «la Nupes ne brille pas non plus par son soutien», rappelle-t-il.

Impossible, pour l’instant, de savoir comment le gouvernement compte se tirer de ce mauvais pas alors que la loi doit être présentée en Conseil des ministres début février. «Il n’est pas exclu qu’il légifère uniquement par décret», envisage Nicolas Goldberg, expert énergie chez Colombus Consulting. Ce faisant, il violerait la loi qui prévoit que le Parlement contrôle le cap énergétique du pays. Tout le volet programmatique pourrait aussi être reporté après les élections européennes.

Anne-Claire Poirier

· Mercredi, la mobilisation des agriculteur·ices se poursuit partout en France avec des dizaines de barrages routiers. Le président de la FNSEA, principal syndicat agricole français à la tête de la contestation, Arnaud Rousseau, a précisé que «d’ici vendredi, près de 85 départements vont mener des actions, […] tous les départements du nord, du sud, de l’est, de l’ouest, tout le monde va sortir à un moment ». Il a également annoncé qu’une série de revendications, visant une quarantaine de mesures qui «embêtent les agriculteurs depuis plus de 20 ans», serait rendue publique dans l’après-midi. - France Info

· Ces deux derniers mois, la consommation d’électricité «s’est maintenue à des niveaux bas, dans la tendance observée depuis l'automne 2022», s’est félicité le gestionnaire du réseau électrique, RTE, lundi. Elle est 7% à 8% en dessous des niveaux d’avant-crise (2014-2019) et «résulte à la fois de la poursuite des économies d'énergie, des effets du contexte économique marqué par l'inflation et des prix élevés de l'énergie». - La Tribune

· Mardi, le ministre de l’Écologie Christophe Béchu a annoncé que certaines maisons très endommagées par les crues et les inondations de novembre et de janvier dans le Pas-de-Calais pourraient être rachetées par l’État. Les habitant·es dont le logement a subi des dégâts dépassant la moitié de sa valeur pourront bénéficier de ce dispositif de rachat, dans la limite de 240 000 euros. - Ouest-France

La pêche industrielle détruit l’océan et crée deux fois moins d’emplois que la pêche côtière, selon l’association Bloom

Pique et pêche. Grâce à une nouvelle méthode d’évaluation des impacts des navires de pêche, l’association de défense des océans, Bloom, montre que la pêche industrielle émet plus de gaz à effet de serre, endommage les fonds marins et crée moins d’emplois que la pêche côtière.

L’association Bloom a travaillé pendant une année aux côtés d’une équipe de chercheur·ses, du laboratoire d’idée The Shift Project et de la coopérative Atelier des jours à venir pour élaborer de nouveaux critères permettant de mesurer les impacts de la pêche sur l’océan, sur l’économie et sur les pêcheurs eux-mêmes. Le résultat de cette vaste étude a été publié ce mercredi 24 janvier.

Pour Claire Nouvian, la fondatrice de Bloom, il s’agissait de sortir d’une évaluation sur le seul critère de la productivité, dont les conséquences sur la santé des espaces marins s’avèrent absolument désastreuses. L’équipe s’est concentrée sur les flotilles françaises qui interviennent sur la façade Atlantique-Nord, entre Dunkerque et Hendaye, soit environ 2700 navires dont les volumes pêchés représentent 70% des prises métropolitaines. Un prochain bilan se penchera sur la Méditerranée.

10 critères pour évaluer

Sur quels critères repose l’évaluation ? Il y en a une dizaine. On en compte 5 pour mesurer les principales empreintes de la pêche au niveau environnemental : la surexploitation, les juvéniles, l'abrasion des fonds marins, les espèces sensibles et l’empreinte carbone. Et 5 autres pour évaluer les résultats économiques et sociaux des flottilles : l’emploi, les salaires, la richesse créée (par emploi ou par tonne produite), la rentabilité et le recours aux subventions publiques.

Une fois tous ces critères appliqués, la pêche industrielle se taille la part du lion de mer en matière d’effets délétères : elle est plus émettrice en dioxyde de carbone (37% des émissions du secteur, contre 17% pour la pêche côtière) ; par sa pratique de la pêche au chalut, qui racle les fonds marins, elle est beaucoup plus destructrice que celle pratiquée avec des lignes, des filets ou des casiers ; elle crée deux fois moins d’emplois que la petite pêche côtière et s’avère aussi moins rentable. Enfin, et surtout, elle «aspire» 55% des subventions publiques (contre 16% pour la pêche côtière).

«Aujourd’hui, on subventionne donc les mauvais bateaux, mauvais tant au niveau écologique qu’économique», résume Didier Gascuel, professeur en écologie marine qui a participé aux travaux.

Jennifer Gallé

Fleur et le mec éco-anxieux

Dans la fleur de l’âge. Dans le troisième épisode de Fleur bleue, la nouvelle mini-série humoristique du Studio Bagel, on parle éco-anxiété et réarmement démographique avec le comédien Bertrand Usclat.

+ Jennifer Gallé, Justine Prados, Juliette Quef et Sanaga ont contribué à ce numéro.