Chères toutes et chers tous,

Après l'échec de la COP26, quelle place pour la justice climatique au XXIème siècle ? Jeudi 25 novembre, nous tenterons de répondre à cette vaste question lors d'un débat qui se tiendra à la médiathèque Marguerite Yourcenar, dans le 15 arrondissement de Paris. Nous aurons le plaisir de nous entretenir avec Marine Calmet, présidente de Wild legal, une ONG qui veut redonner des droits à la nature ; Fanny Petitbon, responsable du plaidoyer à l'ONG Care France qui a suivi les négociations de la COP26 et Marie Cohuet, désobéissante et activiste pour Alternatiba, infiltrée au défilé Louis Vuitton en octobre dernier. Nous vous attendons nombreuses et nombreux à cette rencontre « en présentiel » ! Vous trouverez toutes les informations ici.

🗣️ Vous êtes un·e pro des réseaux et vous avez la fibre écolo ? Postulez à notre offre de Community manager pour un CDD de trois mois (et plus si affinités). Tous les détails sont à retrouver sur le site de Vert.

Un Hummer électrique comme remède à la crise ? Les citoyens sont fatigués des mauvaises plaisanteries.

Les espaces naturels à ne surtout pas détruire pour combattre le réchauffement

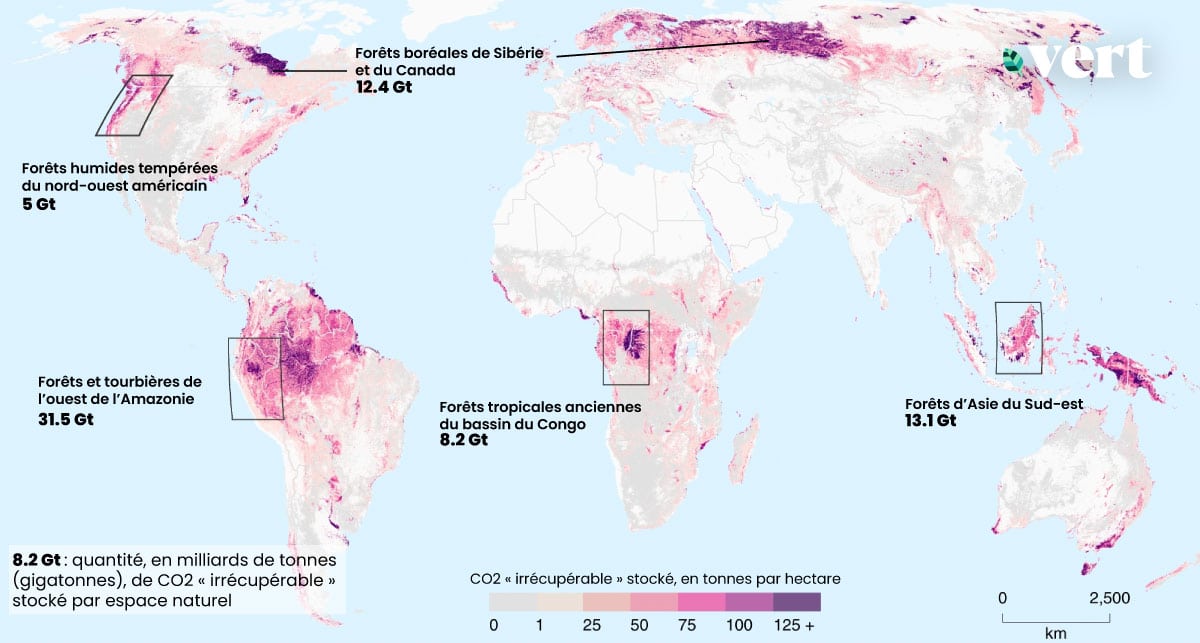

Les puits s'en vont. Des scientifiques ont cartographié certains immenses réservoirs de CO2, dont la régénération - s'ils étaient détruits - serait trop lente pour empêcher les pires effets de la crise climatique.

Pour enrayer l'emballement du climat, l'humanité a deux principaux leviers : cesser de brûler des combustibles fossiles, qui relâchent l'essentiel du dioxyde de carbone d'origine humaine dans l'atmosphère ; protéger les espaces naturels qui absorbent une large part de ces émissions.

Parmi eux, il existe des écosystèmes qui stockent davantage de carbone que tout autre : les forêts les plus anciennes, les mangroves ou les tourbières. Mais ces formidables « puits de carbone » sont menacés par les activités humaines.

Comme le raconte leur étude, parue jeudi dans Nature sustainability, des scientifiques ont identifié des « espaces naturels que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre en raison de leurs stocks de carbone irremplaçables ». En cas de destruction, leur régénération s'étalerait sur plusieurs siècles, un temps incompatible avec l'objectif désormais général à travers la planète, d'atteindre la neutralité carbone vers 2050. A ce moment-là, le CO2 encore émis devra être intégralement compensé.

Sans surprise, ces puits de carbone « irrécupérable » se situent dans les vastes régions forestières que sont le bassin du Congo, l'ouest de l'Amazonie, le nord de la côte Pacifique américaine, la Sibérie, ainsi qu'une partie de l'Océanie et de l'Asie du sud-est (Australie, Indonésie).

Depuis 2010, l'agriculture, le bûcheronnage et les incendies ont causé l'émission de 4 milliards de tonnes (gigatonnes) de CO2 « irrécupérable », notent les scientifiques. L'équivalent de dix années d'émissions de la France. Au total, la planète en recèlerait entre 139 et 443 gigatonnes. La moitié est concentrée sur 3,3% de la surface terrestre. Et un tiers est contenu dans des aires gérées par des communautés autochtones, dont le rôle de gardien·nes est essentiel, indiquent les auteur·rices de l'étude. La moitié du carbone « irrécupérable » est stocké dans des aires protégées, mais l'ajout de seulement 5,4% de la surface terrestre parmi celles-ci permettrait d'en sécuriser 75%.

· Dans l'Amazonie brésilienne, la déforestation atteint des sommets : 13 235 km2 de forêts ont été détruits entre août 2020 et juillet 2021, selon les derniers chiffres divulgués, jeudi, par l'Institut national de recherche spatiale (INPE) du Brésil. C'est le chiffre le plus élevé depuis 2005-2006. La déforestation progresse pour la troisième année consécutive, depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoir en 2019.

· Au Canada, l'État de Colombie-britannique est en état d'urgence depuis mercredi, après que des pluies-record ont provoqué inondations, crues et glissements de terrain. À certains endroits, en début de semaine, il est tombé en un jour l'équivalent d'un mois de précipitations. Un événement rarissime dont la probabilité est fortement accrue par la crise climatique. En outre, avec la surexploitation forestière et les incendies qui ont ravagé cet État de l'ouest du Canada, les sols sont moins capables de stocker l'eau et de retenir les sédiments, qui provoquent des glissements de terrain et le débordement des rivières en aval. - The Guardian (anglais)

· Jeudi, après un vote du Sénat, le Parlement français a définitivement adopté la proposition de loi de la majorité sur la maltraitance animale. Parmi ses dispositions : l'adoption d'un animal de compagnie nécessitera la signature d'un « certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce » ; la vente de chiots et chatons en animalerie sera interdite en 2024 ; les animaux ne pourront plus être présentés en vitrines ; les delphinariums ne pourront plus détenir de cétacés ; les animaux sauvages seront bannis des cirques d'ici sept ans. - Le Monde (AFP)

Pour une justice climatique : comment le mouvement mondial pour le climat peut remporter la bataille

Comment répondre à l’urgence et infléchir les politiques néolibérales et extractivistes quand on n'est pas aux commandes ? Dans son essai Pour la Justice climatique, l’association altermondialiste Attac analyse les multiples stratégies adoptées par le mouvement mondial pour le climat afin de remporter des victoires.

Héritier de l’altermondialisme des années 2000, le nouveau mouvement pour la justice climatique se situe à la confluence des combats environnementaux et des luttes sociales, raciales et de genre. Coordonné par le sociologue Vincent Gay et le « vieux routier » des luttes écologistes Nicolas Haeringer, Pour la Justice climatique met en lumière trois grandes stratégies menées par ce mouvement protéiforme, qui s'est progressivement assemblé à la fin des années 2010 : relocaliser les luttes « en faisant « atterrir » des enjeux globaux au niveau local » ; laisser les communautés « se représenter elles-mêmes et parler pour elles-mêmes » dans une perspective décoloniale ; enfin, bifurquer avec les salarié•es pour « repenser le sens du travail et valoriser les métiers socialement et écologiquement utiles ».

Cet essai limpide et porteur d’espoir donne à chacune et chacun une place dans l’Histoire. Entre marches, campagnes, désobéissance civile et sabotage, les auteurs célèbrent le foisonnement des modes d’actions employés pour s’opposer au chaos climatique, à l’autoritarisme des gouvernements et au capitalisme « vert » des grandes entreprises. Un manuel cohérent et fédérateur qui permet de mieux comprendre les résistances plurielles et mouvantes de notre temps, et de s’engager dans la construction d’alternatives.

Pour la justice climatique : stratégies en mouvement, Attac France, Les liens qui libèrent, octobre 2021, 160p., 10€

Cash investigation : déchets, la grande illusion

Poubelles du tout. Alors que nos poubelles débordent et que la Banque mondiale prédit une augmentation de 70% de la masse de déchets d’ici 2050, l’équipe du magazine Cash investigation a enquêté sur la fin de vie de nos détritus. Incinération au prix d’émissions et de mâchefer toxiques, recyclage « total » des plastiques qui finissent en partie, malgré tout, à l’incinérateur ou dans des décharges, méthaniseurs industriels à l’origine de pollutions et d’accidents : le bilan de la prise en charge de nos déchets n’est pas très ragoûtant.

Mais les solutions sont là. Le documentaire aborde (trop brièvement) la réduction des détritus à la source avec l’exemple de la ville de Besançon qui a instauré une redevance incitative. Le principe est simple : ses habitant·es paient une taxe en fonction du poids de leurs déchets. Une mesure qui a permis de réduire les ordures de 37% en 13 ans.

+ Juliette Quef a contribué à ce numéro